双因素理论视角下新生代乡村幼儿教师“留与流”的扎根研究

作者: 张阿赛 谢延龙

[摘 要]乡村幼儿教师“留不住”是制约乡村学前教育高质量发展的短板。基于双因素理论视角,采用扎根研究,围绕“过去—现在—未来”的研究主线,从个体角度刻画新生代乡村幼儿教师“留与流”的发展轨迹。研究发现:“过去”,在保健、激励和情感因素的影响下,新生代乡村幼儿教师经历了离职倾向事件产生时的“冲动与隐忍”、发展中的“弱化与消解”、结尾处的“无奈与迷茫”;“现在”,在内外干预措施的影响下,新生代乡村幼儿教师选择了受制于外的“长期留”和普遍的“暂时留”的职业生存策略;面临现实与理想的“两难”,“未来”的个人职业转向为隐性的“长期流”和显性的“迟早流”。新生代乡村幼儿教师“留与流”的发展轨迹背离了“留得住”的政策目标,而实现“目标契合”的关键在于健全幼儿教师队伍稳定长效发展的机制。

[关键词]双因素理论;新生代乡村幼儿教师;目标背离;“留与流”;扎根理论

[中图分类号]G451.7 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2023)05-0060-09

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2023.05.009

一、问题的提出

《“十四五”学前教育发展提升行动计划》明确指出“健全幼儿园教师配备补充”[1],构建稳定的乡村幼儿教师队伍是推动乡村地区学前教育高质量发展的关键。学者们从不同视角分析乡村幼儿教师队伍的稳定性问题:一是离职倾向视角,基于有调节的中介效应分析社会支持[2]、组织公平感[3]、工作压力[4]等对乡村幼儿教师离职倾向的影响;二是职业倦怠视角,主要通过问卷调查法对乡村幼儿教师的职业倦怠特点[5]、现状及影响因素[6]等进行分析;三是职业认同视角,有学者基于社会交换视角对乡村幼儿教师的职业认同进行了调查研究,发现社会交换失衡导致乡村幼儿教师对职业的接纳度不高[7]。乡村幼儿教师队伍稳定性相关研究取得了一定成果,但仍有较大的研究空间:一方面,从个体角度出发,通过扎根研究深入刻画新生代乡村幼儿教师“留与流”的发展轨迹。已有研究多采用问卷调查法,缺乏对新生代乡村幼儿教师“留与流”发展轨迹内在发生机制、变化和细节的剖析。另一方面,以双因素理论为分析视角,关注保健与激励因素如何互动影响新生代乡村幼儿教师的稳定性。已有研究缺乏某一理论视角下跨学科的一般性理论解释,缺乏对多种影响因素间互动和联系的关注。

双因素理论为本文提供了强有力的理论支撑。20世纪50年代美国心理学家、管理理论家弗雷德里克·赫茨伯格(Frederick Herzberg)认为“发现并强调能让人快乐的事情,发现并消除让人不快乐的事情,是非常值得去做的。”[8]他致力于创造性地完成了这件“事情”,主张在好的保健(外部回报)与增强激励(内部驱动)的共同作用下才能使工作态度向好的方向发展,促进工作效率的提升。只有消除了让新生代乡村幼儿教师不快乐的事情,并强调让其快乐的事情,他们才能“留得住”。双因素理论对本研究的启示包括:一方面,该理论主要采用半结构访谈法,围绕满足个体需求的目标因素开展研究;另一方面,有学者指出该理论忽视了双因素是相互联系并能相互转化的,弱化了情感因素的助推作用[9],在反思其不足的基础上开展扎根研究,使理论对话成为可能。本文基于双因素理论视角刻画新生代乡村幼儿教师“留与流”的发展轨迹,全面展现新生代乡村幼儿教师“过去”离职倾向事件的产生、经过、结尾的展开过程及其影响因素,准确认识“现在”不同干预措施下所采取的职业生存策略,深入探索“未来”面对“两难”境况所选择的个人职业发展方向。

二、研究设计

(一)研究方法

本研究采用半结构访谈法,确保访谈问题围绕“过去-现在-未来”的研究主线展开,与此同时,被访谈者可选择性地回答或增加问题,实现真实、深层地对话。访谈内容主要涉及新生代乡村幼儿教师过去的离职倾向事件、现在的职业生存策略与未来的职业发展方向,以及保健因素与激励因素如何影响其“留与流”。

(二)研究对象

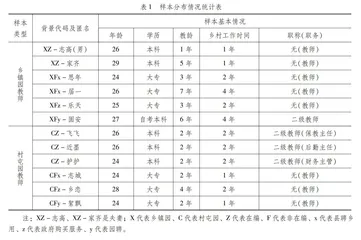

为确保样本的多样性、代表性,采用目的性抽样的方式,选取了12位“90后”新生代乡村幼儿教师。他们是我国西北地区乡村学前教育高质量发展的主力军,年龄区间为24-29岁,教龄为1-7年,都担任或曾担任幼儿园主班教师,3位承担幼儿园行政工作,乡镇级和村屯级幼儿园各选取6名,其中5名在编教师均是全日制大学本科毕业,样本分布情况详见表1。为方便统计与分析,对被访谈对象的姓名进行了匿名处理,部分背景信息进行了编码处理。

(三)资料收集与编码

对乡镇、村屯两级幼儿园进行资料收集,避开了县级政府所在地的乡镇。采用陈向明本土化改造的三级编码程序(陈向明将斯特劳斯和科宾的程序化扎根理论编码简化为形成类属、明确核心类属、关联类属。)[10]。一是形成类属。挑选乡镇园、村屯园各1名在编和非在编教师的访谈资料进行一级编码;随后用8名教师的访谈资料丰富类属,形成了11个类属及其属性和维度;接下来将类属纳入“过去-现在-未来”的时间维度,对照“双因素”的核心内容,形成了8个规范类属,如表2所示。二是明确核心类属。运用厘清故事线的技术勾勒出新生代乡村幼儿教师“留与流”的发展轨迹,并对故事进行概念化,寻找核心类属,将其概括为“目标背离”。三是关联类属。运用A(原因)、B(现象)、C(情境)、D(干预条件)、E(行动/互动)、F(结果)的关联模式,关联规范类属。在保健、激励、情感因素(A)的综合影响下,“过去”离职倾向事件(B)呈现出“发生-经过-结尾”的动态展开过程(C);“现在”在内部、外部干预措施(D)下,当前他们普遍采用受制于外的“长期留”和普遍的“暂时留”的职业生存策略(E);面对现实与理想的“两难”(F),“未来”选择“长期流”或“迟早流”的职业发展策略(E可能的行动/互动)。

三、“过去”离职倾向事件的动态及影响因素

本研究采用事件序列法分析新生代乡村幼儿教师“过去”的离职倾向事件产生、经过、结尾的动态过程。根据赫兹伯格为事件序列设计的五个标准[11],确定离职倾向事件需要满足:围绕切实发生过的一个或一系列的离职倾向事件展开;由于离职倾向事件还在进行中,没有彻底离职;发生的时期是被访谈者考虑离职的时期;主人公必须符合正在从事乡村幼儿教育工作的取样标准;事件包含情境,并受该情境影响。通过对离职倾向相关“事件序列”的分析,研究发现保健、激励、情感因素综合推动事件动态发展,主要表现为事件产生后的“冲动与隐忍”、发展中的“弱化与消解”、结尾处的“无奈与迷茫”。

(一)离职倾向事件产生后的“冲动与隐忍”

在消极因素的影响下,以冲动与隐忍为代表的负面体验,是离职倾向事件产生的关键标志,主要发生在入职适应期和能力提升期。具体情形分为三类。第一类是环境困局型:在入职适应期,由于无法改变乡村环境的影响力量,新生代乡村幼儿教师囿于环境困局无法突围。艰苦的乡村工作环境加剧了新生代乡村幼儿教师的离职意向。一是乡村物质环境的落差。诚如“我被安排到学校旁边三公里多的一个小学教室住宿,环境一般,在路边特别吵”(XZ-志高)。“村部园有四间破房,只可用一间,房内架的炉子。有好奇的村民翻墙看新老师,很吓人。老师和13个孩子的午餐提前自备,吃得不太好”(XZ-家齐)。“教室离旱厕很远,冬天很冷”(CFx-志城)。二是制度环境的不健全。“园里没有规章制度,完全按照领导想法处理问题,最多按规律办事”(XZ-志高)。“我负责不熟悉的财务工作,没有制度保障,充满了不安全感”(CZ-护护)。三是文化环境的衰微。“乡村生活单调、乏味”(CFx-志城)。

第二类是发展隐忧型:在能力提升期,由于无法获得工作本身带来的成就感和学习成长机会,以及非在编教师职称晋升受阻,新生代乡村幼儿教师职业成长空间受限。消极的激励因素缺少赋能作用,一是工作无法带来成就感。“没啥挑战性,看不到啥未来”(XZ-志高)。“校长觉得我们很闲,要求下班后必须去小学部帮忙,我们就是打杂”(XZ-家齐)。二是缺乏学习成长的机会。“自己一直在‘往外掏’,没有‘往内补’”(XFx-思年)。“我分管保教,自己摸索着干,没有园长引领”(CZ-飞飞)。三是专业成长环境差。对于少数寻求改变、主动自省的新生代乡村幼儿教师而言“难与优秀者为伍”,逐渐累积形成进取无力感,只有离职才能完成职业生命的逆转。“工作的第二个学期有了离职想法,因为我逐渐发现身边的同事素质普遍较低,有一种近墨者黑的感觉”(CZ-近墨)。四是职称晋升受阻。对于非在编教师而言,职称晋升受阻成为个人职业发展最大的障碍。“政府购买服务的老师无法晋升职称”(CFz-乡恋)。

第三类是情感匮乏型:在入职适应期,由于无法得到源自家庭或工作的情感支持,普遍陷入情感匮乏的困境。阿莉·拉塞尔·霍克希尔德(Arlie Hochschild)说,“微笑在她们脸上,但并不属于她们。”[12]乡村幼儿教育工作需要教师付出体力劳动、脑力劳动和情绪劳动,与服务业劳动者类似的是,新生代乡村幼儿教师也会感觉到自己与自己情绪的距离感。“刚到园环境太差,第一次出现离职想法……第二次出现离职想法是从家里来上班,不停转车让我身心俱疲,就像‘候鸟’。面对孩子我脸上洋溢着微笑,但内心却是酸的”(CZ-飞飞)。“如果工作环境充满爱,我会满心欢喜地留下,但现实不是”(CZ-近墨)。“我已经不再喜欢小孩了”(CFx-志城)。

在入职适应期,受消极的保健、情感因素的影响,形成了环境困局型、情感匮乏型这两种类型;在能力提升期,受消极的激励因素的影响,形成了发展隐忧型这一类型。需要注意的是,三种情形不是割裂的,而是复杂多变的,还有很多组态形式,如“环境困局+发展隐忧型”(XZ-志高)、“环境困局+情感匮乏型”(CFx-志城)、“发展隐忧+情感匮乏型”(CZ-近墨)、“环境困局+发展隐忧+情感匮乏型”(CZ-飞飞)。

(二)离职倾向事件发展中的“弱化与消解”

在积极因素的影响下,新生代乡村幼儿教师离职倾向趋于弱化与消解,具体情形可分为三类。第一类是生活待遇满足型:工资收入、生活补助、社会保障等保健因素的改善,逐渐消除了新生代乡村幼儿教师的“不快乐”,如“月工资4100元、绩效530元、乡镇补贴600元,住房补贴一年4500元。比非在编教师高出一半,比城市在编教师多600元乡镇补贴,而且五险一金缴纳标准比较高”(XZ-志高)。“扣掉五险,我月工资2000多一点。听说今年会提工资,还给乡村教师缴纳一金,我很期待”(XFy-固安)。虽然非在编教师的生活待遇较低,但是很少遭遇酬劳匹配的不公平对待,如“考上县聘乡用的第一年每月2200元,今年涨到了2500元,最高可涨到2800元,其他收入五百多,有五险一金。村里工作不太忙,工作时间也不长,付出和收入是匹配的”(XFx-思年)。

第二类是他人认可器重型:来自领导、同事、幼儿家长、亲朋等认可,增加了新生代乡村幼儿教师的“快乐”。访谈结果表明,一方面他人的认可器重主要发生在在编教师身上。“领导会交给我一些重要工作,我会帮大家修修电脑,同事们觉得我很热心”(XZ-志高)。“某家长听说我这学期到村部,想把女儿送来”(XZ-家齐)。“领导一年半就把我调成了中层”(CZ-飞飞)。“家长听说我在编,态度明显变好”(CZ-护护)。另一方面个别教师的认可并非源自乡村幼儿教育工作,而是兼任的小学工作。“本学期被派到小学,亲朋更愿对外说我是在编小学教师”(XZ-志高)。“我带着的幼儿班共35人,还带四年级数学,能在全乡十几个班的数学比赛中拿到1-2名,大家都挺认可我的工作能力”(CFz-乡恋)。无论他人的认可器重源自何处,在一定程度上,均发挥了激励作用。