二元户籍、家庭背景与规模扩张下的高等教育获得

作者: 温军英

[摘 要]基于CGSS(2015)数据的实证分析,从二元户籍与家庭背景的双重视角进行反向考察规模扩张背景下的高等教育获得情况。研究表明:MMI、EMI和RAT等西方理论对我国当下的高等教育获得现状仍具有适切性和借鉴意义。二元户籍制度是导致城乡教育分割、扩大城乡教育差距并造成高等教育获得不均的深层原因,高等教育层次越高,户籍身份的影响越大。家庭背景是决定高层次高等教育获得的决定性因素,高等教育层次越高,家庭背景的影响越大。二元户籍与家庭背景的交互作用会对高等教育获得产生显著的负向影响,随着高等教育层次的提高,户籍与弱势家庭背景的交互作用对高等教育获得所产生的负向影响逐渐减小,而户籍与普通家庭背景的交互作用对高等教育获得所产生的负向影响逐渐增大。

[关键词]二元户籍;家庭背景;规模扩张;高等教育获得

[中图分类号]G640 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2022)01-0014-09

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.01.003

党的十九大报告提出,“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”。教育是促进社会流动的主要通道,而获得高等教育则被认为是社会底层群体实现阶层向上流动的重要机遇。自1999年高校规模扩张以来,我国高等教育的入学机会大幅增加,高等教育获得的公平性问题也日益成为社会各界关注的重点。国内外学者关于规模扩张背景下的教育获得研究成果颇丰,但我国特殊的转型背景和特有的二元户籍制度决定了我国的高等教育获得研究不能照搬西方学者的研究范式,关于高等教育获得研究结论的时效性也决定了该研究领域的常议常新。鉴于此,笔者拟从已有研究出发,借助全国性公开数据CGSS(2015)的量化分析考察我国规模扩张背景下的高等教育获得现状,尝试回答“谁能获得什么层次的高等教育”,以及探寻高等教育获得不均的深层原因,再根据研究结论进行总结与讨论,以期为该领域的研究提供一定的理论参考。

一、文献回顾与问题提出

关于教育扩张与教育获得的代表性理论之一是拉夫特里(Raftery)等人提出的最大限度维持不平等假设(MMI)。该假设认为:随着中学后教育机会的不断增加,阶级壁垒也随之不断扩大,只有在精英阶层的教育愿望得到满足、优势地位群体的教育机会达到饱和的情况下,这种分层现象才会减弱,而在饱和之前,家庭背景对教育的影响将不会改变。教育分层就像排队一样,教育扩张的最初阶段——首先是排在队伍前面的特权家庭受益,之后教育扩张带来的福利才会惠及队伍后面的人。因此,扩大教育机会是减少阶层障碍的必要但非充分条件[1]。卢卡斯(Lucas)在生命历程假设(LCP)和MMI的基础上,通过分流研究和教育过渡研究提出有效维持不平等假设(EMI)。该假设声称:优势阶层始终会利用所拥有的资源持续地、有效地确保其子女在机会获得方面的优势地位。如果数量上的差异是普遍存在的,优势群体将为子女争取数量上的优势;如果质量上的差异是普遍存在的,优势群体将为子女争取质量上的优势[2]。也就是说,家庭背景始终深刻影响着子女的教育获得,并且随着教育规模扩张,这种影响将从数量方面的机会获得转移到质量方面的机会获得。

MMI和EMI假设均是从宏观角度分析在教育扩张过程中、在未普及的某一级教育水平上,家庭背景是如何影响个体教育机会获得的。英国学者布林(Breen)和戈德索普(Goldthorpe)的理性行动理论假设(RAT)则从微观层面阐释教育获得是通过初级影响和次级影响共同决定的,学生及其家庭作为“理性经济人”会通过教育的机会成本、预期回报、风险和成功概率的比较进行教育决策。当弱势阶层做出“弱选择”甚至放弃选择而优势阶层做出“强选择”时,二者的选择差异进一步扩大了教育获得的层次差距。上述三个理论都认为家庭背景影响着个体教育机会的获得,阶层之间的教育机会不平等不会随着时间的推移而下降,教育规模的扩张也不会必然降低阶层间的教育机会不平等[3]。

我国关于规模扩张背景下高等教育获得的差异研究主要聚焦于阶层、地区、城乡等视角。吴愈晓以文化资本理论、资源稀释理论和教育决策的理性行动模型为理论基础,并将这三个理论的“共通之处”转化为CGSS(2008)数据中的操作化指标,以此来探究文化资本、兄弟姐妹数量和阶层对教育获得的影响。研究表明:1978年以来,教育获得的阶层差异并未发生明显变化,教育规模的扩张也没有使教育不平等问题得到有效改善[4]。该研究揭示了1978-2008年以来我国城乡居民从基础教育、中等教育到高等教育阶段中整体升学机会的不平等情况,但是没有对升学的类型和层次进行深入探讨。曹妍、张瑞娟在已有研究的三个指标中构建出高等教育入学机会指数,根据入学机会和分指标的深入分析发现,2007-2015年我国各地的高等教育入学机会在总体上呈逐年上升趋势,且地区间差异逐渐缩小,但西部各区域的差异呈先缩小后扩大趋势。进一步回归分析发现,人口因素和经济特征是造成地区差异的主要原因[5]。该研究为打破以区域为划分标准的招生政策,实现各省高等教育入学机会的均等化提出了卓有成效的政策建议。朱健、徐雷、王辉借助全国性数据,从教育代际传递的城乡差异入手反向考察了城乡子代的教育获得情况。该研究发现,城镇子代的入学率在各个教育阶段都显著高于农村子代,其中城乡间在大学入学率方面的差异是高中阶段教育分层的延续和放大。此外,中西部的农村女性在教育获得方面处于地区、户籍和性别的三重弱势[6]。该研究的学者们从教育代际传递这一纵向视角入手考察城乡子代的教育获得差异,为我们提供了教育获得研究的独特视野。

国内基于户籍制度所进行的高等教育获得研究相对较少。孙永强、颜燕基于居住地和户籍的双重视角对我国城乡教育代际传递特征进行的实证研究发现,父亲教育背景对子女的传递性并未因居住地或子女户口差别而出现显著差异,但是母亲教育背景对子女教育影响呈现显著的城乡差异。从城乡居民视角分析,城镇地区母亲学历对子女完成义务教育具有显著正影响;从城乡户籍视角分析,母亲学历对农村户口子女的小学入学机会影响更大,而对城镇户口子女的大学入学机会影响更大[7]。但该实证数据时间节点为2012年,其研究结论在当下是否仍然成立还有待进一步考证。高勇通过划分中国家庭动态跟踪调查(CFPS)数据中的不同出生组来刻画教育获得中户籍差异的演变趋势。研究表明:大学入学的户籍分布特征是之前一系列教育阶段的累积后果,高等教育获得的户籍差异的关键在于——义务教育阶段的户口差异缩小程度更大,还是高中升大学阶段的户口差异扩大程度更大[8]。该研究揭示了不同教育阶段中“户籍”的不同意蕴,涵盖了家庭背景、阶层文化、制度结构等核心要素。徐伟琴、方芳同时考察了户籍身份的地域属性和城乡属性,以及家庭背景之间的交互效应,指出户籍身份优势和家庭背景优势对高等教育获得均有正向显著影响,其中户籍身份的城乡属性对高等教育获得的影响要大于其地域属性[9]。该研究虽然同时考虑了户籍身份的地域属性和城乡属性及其与家庭背景的双重影响,但是没有对户籍身份和家庭背景之间如何影响高等教育获得的交互作用进行深入分析。

上述关于规模扩张背景下的高等教育获得研究可谓视角各异、方法多样,不仅有助于我们了解高等教育获得的分布特征和影响机制,更为丰富我国的教育公平理论研究、促进我国的高等教育获得均等化提供了可资借鉴的有效对策。然而,基于上述文献的梳理和研究结论的时效性以及我国特有的户籍制度等问题,对当下高等教育获得现状仍存有一定疑问。第一,基于欧美国家和资本主义市场经济的理论研究能否解释新时期中国高等教育获得的现状?这些理论是否具有借鉴意义?第二,学者们大都只针对本科层次的高等教育获得情况进行探讨,很少有研究动态地将专科、本科及研究生三个层次的教育获得一起纳入分析范畴。那么,我们如何才能全面获悉高等教育获得的状况?尤其是我们如何得知哪些因素主导了本科教育后的升学机会获得呢?第三,家庭背景和户籍身份究竟谁在主导高等教育获得?什么是制约高等教育获得均等化的深层原因?二者的交互效应又是如何影响高等教育获得的?这些问题的答案,都有待于笔者对影响高等教育获得的核心变量进行深度考察之后来回答。

二、研究设计

(一)研究视角

根据已有研究可以发现,影响高等教育获得的因素之间往往是交互的,这种交互作用会通过阶层文化的隐形方式逐渐内化、固化为学生的个体生命特征,并通过学业资本的累积和学习能力的培养最终以教育成就的形式呈现。在我国特有的二元户籍制度及高等教育从大众化迈向普及化的背景之下,这种阶层文化会表现为一种双重的结构性制约,即外部二元户籍的制度性干扰和内部家庭背景的弥散性影响。囿于此,若要探究高等教育规模扩张能否有效打破二元户籍的制度性分割并促进高等教育获得的均等化、家庭背景和二元户籍如何产生交互作用并影响高等教育获得等问题,既要考虑二元户籍制度这一客观影响因素,也要考虑家庭背景这一微观作用机制。因此,有必要基于二元户籍制度与家庭背景的双重视角来考察扩张背景下的高等教育获得情况,而根据考察结果所进行的总结与思考对于促进高等教育获得均等化、推进社会公平正义具有重要的现实意义。

(二)模型设定

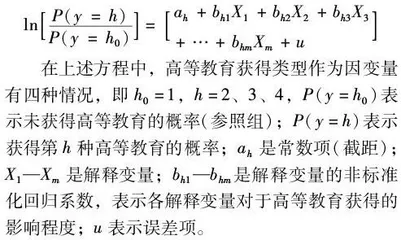

为检验MMI、EMI和RAT假设理论在解释当下中国高等教育获得现状的适切性,考察二元户籍和家庭背景如何影响高等教育获得,本研究通过SPSS 23.0进行数据处理,将高等教育获得类型作为因变量,年龄、性别、民族作为控制变量,户籍类型和家庭背景作为解释变量(自变量),采用多元无序Logistic回归模型进行分析。该模型的回归方程为:

lnP(y=h)P(y=h0)=ah+bh1X1+bh2X2+bh3X3+…+bhmXm+u

在上述方程中,高等教育获得类型作为因变量有四种情况,即h0=1,h=2、3、4,P(y=h0)表示未获得高等教育的概率(参照组);P(y=h)表示获得第h种高等教育的概率;ah是常数项(截距);X1—Xm是解释变量;bh1—bhm是解释变量的非标准化回归系数,表示各解释变量对于高等教育获得的影响程度;u表示误差项。

本研究将分为三个模型,三个模型都是以高等教育获得类型为因变量。模型1作为本研究的基准模型是以年龄、性别和民族为解释变量;模型2是在模型1的基础上加入了户籍类型这一解释变量;模型3 是在模型2的基础上加入家庭背景这一解释变量。统计结果显示,模型1、2、3的拟合优度依次提高,因而模型2和模型3对高等教育获得的影响因素分析具有更好的解释力。

(三)数据来源与变量说明

本研究数据来源于中国国家调查数据库(CNSDA)官网上发布的“中国综合社会调查(CGSS)2015”①。2015年CGSS项目调查覆盖全国28个省/市/自治区的478村居,共完成有效问卷10 968份。在剔除原始数据中“拒绝回答、不知道、不适用、无法回答”等无效问卷后,针对规模扩张背景下的高等教育获得情况,将样本中的出生年份控制在1981-1995年,即将调研数据中年龄为20~34岁的样本作为本研究的分析对象,最终共筛选获得1 955个样本。本研究中各个变量的描述统计如表1所示。

高等教育获得类型是本研究的因变量,指的是受访者目前所接受的最高教育程度。将原始数据中的受教育情况合并为以下四类:第一类,未获得高等教育(含没有受过任何教育、私塾、扫盲班、小学、初中、职业高中、普通高中、中专、技校);第二类,获得大专教育(含成人高等教育);第三类,获得本科教育(含成人高等教育);第四类,获得研究生及以上教育。

户籍类型作为本研究的核心解释变量,在原始样本数据仅抽取农业户口、非农业户口,农业户口(以前是非农业户口)、非农业户口(以前是农业户口)这四个选项的样本,剔除少量蓝印户口、军籍、没有户口等无关样本以减小误差。同时,为排除户口迁移对本研究的干扰,将农业户口(以前是非农业户口)、非农业户口(以前是农业户口)依次归类为非农业户口和农业户口②。家庭背景也是本研究的核心解释变量,共包括“弱势家庭”“普通家庭”“优势家庭”这三类。因CGSS(2015)中没有可以直接用于测量父亲职业和家庭收入的变量,本研究参照徐伟琴、方芳的研究③,对“受访者本人14岁时家庭社会等级”“父亲最高受教育程度”“母亲最高受教育程度”这三个变量进行降维处理,通过主成分因子分析(最大方差法)提取出“家庭背景”这一变量④。同时,参照陆学艺《当代中国社会阶层研究报告》中的各阶层比例,将因子得分小于0的记为“弱势家庭”,因子得分大于2.5的记为“优势家庭”,因子得分介于0到2.5的记为“普通家庭”。

三、研究结果与分析

(一)二元户籍与家庭背景的分布情况

二元户籍与家庭背景的列联表分布情况表明(见表2):农业户口的比例占全部样本的一半以上(62.6%),但农业户口中有超过一半的家庭背景处于弱势地位,且普通家庭和优势家庭的比例均小于非农业户口中普通家庭和优势家庭的比例。此外,非农业户口的比例仅占全部样本的37.4%,但非农业户口中的弱势家庭与普通家庭的比例相当,而非农业户口中优势家庭的比例是农业户口中优势家庭比例的19倍。可见,属于非农业户口的个体往往拥有较为良好的家庭背景,而农业户口中则大多属于弱势家庭背景。