我国一流大学学院学术委员会功能发挥现状的影响因素研究

作者: 田芬

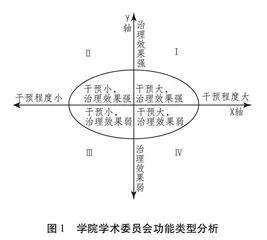

[摘 要]为促进我国一流大学建设,需要积极发挥学院学术委员会功能。根据“干预程度—治理效果”的分析框架,当前我国一流大学内部共存在4种类型的学院学术委员会,包括“象征型”“共生型”“冲突型”“悬置型”。本研究分析发现,这4类学院学术委员会功能的发挥均受到制度、权力、文化、人格等因素的影响。由此,提出学院学术委员会功能发挥的选择路径,即完善制度体系、促进权力平衡、涵养健康文化、培育独立人格,以促进学院学术委员会建设。

[关键词]一流大学;学院治理;影响因素;路径;学院学术委员会;功能

[中图分类号]G647 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2022)04-0024-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.04.005

高等教育治理体系是国家治理体系的重要组成部分。在高等教育治理现代化进程中,加强大学内部治理是基本环节。为实现大学内部治理现代化,需要加强二级学院治理现代化。自2014年教育部发布《高等学校学术委员会规程》[1]以来,大学内部治理中的学术治理成为关键内容。促进二级学院治理的根本在于强化以二级学院内部的学术委员会为载体的学术治理。其中我国一流大学的学院学术委员会在学科规划、选聘优秀教师和打造创新性科研成果方面具有重要意义。“我国一流大学”特指2017年教育部公布的“双一流”建设高校中的42所世界一流大学建设高校(A类36所,B类6所)[2]。本研究聚焦的问题为:当前我国一流大学内部学院学术委员会存在哪几种类型?每种类型的学院学术委员会在运转过程中受到哪些因素的影响?我国一流大学应该采取何种路径实现学院学术委员会功能的发挥?通过对这些问题的回答,以促进我国一流大学学院学术委员会建设。

一、我国一流大学学院学术委员会功能的类型和研究方法

(一)学院学术委员会功能类型的分析框架

对学院学术委员会的功能进行类型学分析,有利于更深入、更真实地认识当前我国一流大学学院学术委员会功能发挥的现状。可从干预程度(外部对于学院学术委员会的干预,抑或内部学术权力的干预)和治理效果(强、弱)两个维度对学院学术委员会在学院治理中的功能定位进行分类。干预程度是外部环境的输入,治理效果是学院学术委员会治理功能的输出。

从图1可知:X轴代表学院学术委员会受外界干预的大小程度,干预程度大是指学院学术委员会委员主要是由具有行政职务的人员组成,干预程度小是指学院学术委员会委员主要是由没有行政职务的教授组成;Y轴代表学院学术委员会治理效果的强弱程度,治理效果强是指学院学术委员会的决策结果能作为最终的决策依据,治理效果弱是指学院学术委员会的决策结果不能作为最终的决策依据。

从已有研究中确定维度,学院学术委员会理论上的4种类型为:第一种类型(Ⅰ)受到干预大、治理效果强,对应“象征型”;第二种类型(Ⅱ)受到干预小、治理效果强,对应“共生型”;第三种类型(Ⅲ)受到干预小、治理效果弱,对应“冲突型”;第四种类型(Ⅳ)受到干预大、治理效果弱,对应“悬置型”。

(二)我国一流大学学院学术委员会功能的研究方法

为了探究我国一流大学学院学术委员会运行现状,需要通过深度访谈法,包括从学院学术委员会委员、专任教师、党政联席会成员等学院学术委员会内部人视角中了解材料,形成“证据三角”[3]。本研究中45位研究对象的总体“肖像”具体信息见表1。

二、我国一流大学学院学术委员会功能的主要影响因素

美国学者韦克·卡尔(Weick Karl)认为,大学组织结构的各系统区别于机械结构中各系统的牢固联合,是一种松散联合(loose coupling),即“组织的子系统相互之间是一种微弱的结合”[4] 。大学组织内的某个子系统的变化,并不会必然地导致另一个子系统做出改变。但是,大学组织中也不可避免地存在某种牢固的联合,这时系统将对功能产生影响。

(一)学院学术委员会的制度影响因素

由于当前教育部、大学内部或学院内部的很多相关制度,对学院学术委员会在学院治理该发挥什么样的功能和如何作用等规定得比较抽象或模糊,造成该机构的功能发挥受到一定阻碍。

1.“象征型”学院学术委员会的制度偏差。“象征型”学院学术委员会的制度主要表现为制度执行环节出现偏差。制度执行过程中出现的“放松”现象,是由多方面原因造成的,包括权力因素的干扰和个体的自我保护的需要。

2.“共生型”学院学术委员会的制度相容。第一,大学章程、大学和学院的学术委员会章程都明确规定学院学术委员会为学院内部的最高学术机构,是在学院党委、行政领导下的学术决策机构。第二,学校的规章制度明确规定委员实行任期制,每届任期4年。第三,学院学术委员会章程规定学院学术委员会负责的议题。第四,学院学术委员会章程规定学术委员会对审议的事项需做出决定时,必须有2/3以上学术委员会委员参加,采用无记名投票(包括现场投票和通讯投票)方式表决。第五,学校层面对学院学术委员会设置了一些监督制度。

3.“冲突型”学院学术委员会的制度失灵。“冲突型”学院学术委员会制度失灵的最集中体现是票决制。票决制既能体现民主,却也是引发问题的根源。在该类型学院学术委员会内部有大科研团队成员,使得大科研团队的投票人数永远处于优势地位,而小科研团队及独立从事科研的工作者不断地被边缘化。票决制成为简单民主和程序民主的代言词,在相关学术事务的决策以及学院的氛围中造成不好的影响。

4.“悬置型”学院学术委员会的制度缺失。“悬置型”学院学术委员会制度缺失主要是指学院缺乏一些基本的学术制度,包括学术招聘中的公示制度、学术委员会换届制度、表决制度和评价制度。这些制度的缺失,在一定程度上使得学院学术委员会的运行缺乏规范。第一,学院学术委员会缺乏制度规范议题范畴、开会到场人数、表决有效人数。第二,学院学术委员会委员换届制度缺失。第三,学院学术委员会缺乏规范的表决制度。第四,学院学术委员会工作总结制度缺失。

(二)学院学术委员会的权力影响因素

1.“象征型”学院学术委员会:行政权力架空学术权力。第一,学校层面人事处的行政权力干预。学校层面人事处的行政权力过大,表现在学术招聘和学术晋升环节。学术招聘中学校的行政权力对学院学术委员会的运转造成干扰。学院需要招聘专任教师,但是很难通过学校的审核。此外,学校行政权力过大在学术晋升中也有明显体现。第二,学院内部的行政权力干预。学院学术委员会委员与党政联席会成员完全重叠。学院学术委员会是党政联席会在学术事务管理方面的代理人,主要职责为学术决策、学术评价、学术咨询。第三,学院学术委员会内部无声的行政权力。相比“有声”的行政权力,行政权力也可以是无声地进行,称为“揣摩上意”的底层智慧。

2.“共生型”学院学术委员会:学术权力与行政权力协作。在“共生型”学院学术委员会中,学术委员会委员运用学术决策权力时,与行政权力之间为促进学术事务得到公正处理进行有效合作。在该类型的学院内部,行政权力尊重学术权力。第一,学校层面对二级学院的放权。主要体现在校级学术委员会(聘任委员会)对学院层面提交的学术招聘、学术晋升的尊重。这份尊重的前提是学校信任二级学院能够结合学科特点,更好地运用权力。第二,学院内部对权力分配的共识。在“共生型”学术委员会中,行政权力注重权力分配,如此就有助于实现权力的制约。该学院的院长自称是“怕教授的院长”,不是以管理者的角色自居,而是将自身定位为学院的“服务者”。第三,学院学术委员会内部的权力约束。主要表现为学院学术委员会主任和学院学术委员会委员的服务意识。

3.“冲突型”学院学术委员会:学术权力与行政权力博弈。在“冲突型”学院学术委员会中,主要体现为以学术委员会为代表的学术权力和以院长为代表的行政权力之间的隔阂、疏远和冲突。主要体现为以下4种形式:第一,学术权力视角下行政权力的泛滥,主要是指该类型学院学术委员会委员认为行政人员滥用职权。第二,学术权力的固执,主要是指行政人员认为没有担任过行政职务的教授既固执又不好沟通。具体而言,学院行政人员认为学术委员会委员没有隔绝“人情”等因素的干扰,是对学术权力的滥用。第三,学术权力的“面具”,主要是指学术权力的运用并不是以“强势的面孔”出现,而是蕴藏在细节之中,甚至戴着 “协商”的面具。第四,行政权力的“双面”,具体是指行政权力风光的一面和行政权力艰难的一面。

4.“悬置型”学院学术委员会:行政权力对学术权力的渗透。在“悬置型”学院学术委员会中,行政权力很大,学术权力比较弱小。具体表现如下:第一,委员产生环节的行政权力渗透。学院内部行政权力对学院学术委员会外部的干预,主要是院长对学院学术委员会运行的干预。第二,投票环节的行政权力渗透。主要是指学院学术委员会内部行政权力代表在投票前的引导性发言。由于率先发言或者发言内容具有导向性,造成其他委员的发言没有实质意义,于是选择尽量少发言或者不发言,使得学术委员会中没有充分的信息交流。第三,表决环节的行政权力渗透。现场表决环节容易有暗示性语言,但是在通讯投票时,虽然委员们互相不见面,可背后却有着另一套操作技术,即一种变味的协商式沟通。第四,表决结果的行政权力渗透。学院学术委员会的“民主”,是指表决时教授们一起投票决定,然后学院领导对投票结果进行“集中”。表决结果中的行政权力干预,背离了民主的初衷,也消解了民主的意义。

(三)学院学术委员会的文化影响因素

组织文化是一个群体的共识,能够有效地维持组织模式,并且健康的文化能够教会年轻成员学会正确的思考。这部分呈现本研究中4种类型学院学术委员会所对应的文化内涵、特征、决策策略和决策结果。

1.“象征型”学院学术委员会的学缘文化。第一,学缘文化的内涵。学缘文化是基于个体的教育背景(本科、硕士、博士学历)与任职高校的相关度而形成的互相认可、互相帮衬的文化,其中博士阶段求学背景的学缘文化最被看重。第二,学缘文化的特征。学缘文化是建立在固定的学缘关系基础上的。在信息不对称的情况下,学缘关系的选择可能是随意的;但是在信息充分的情况下,学缘关系的选择也可能是刻意为之。无论是哪种情况,学缘关系一旦确立,就是稳定的。第三,学缘文化的决策策略。在重视学缘文化的氛围中,管理者会根据申请者的学术成果、教学工作量、学缘关系等综合因素来考量,以组织的形式调节学院这一组织内部个体与个体之间的关系,集中表现为管理秩序导向。第四,学缘文化的决策结果。学缘文化中有学缘关系的人获利,而没有学缘关系的人学术晋升则可能非常艰难。

2.“共生型”学院学术委员会的信任文化。第一,信任文化的内涵。信任文化是人与人之间的信任,相对而言是一种比较松散的文化。在二级学院中,这种信任既包括以院长为代表的行政团队对学院学术委员会委员的信任,也包括学院学术委员会内部委员与委员之间的信任。这种文化符合二级学院的学术性这一根本组织属性。第二,信任文化的特征。信任的内涵是行政班子信任教授的学术水平、学术判断力。信任的前提是教授具有学术判断能力和学术正义。这种信任是基于制度的信任。在这种文化中,不是没有人情味,而是合理的人情。信任文化的传承过程中,会让人有比较大的责任感,成为驱动人自身发展的动力,从而每个人在这个环境中会看得到学院发展的希望和个体职业发展的希望。第三,信任文化的决策策略。信任文化的决策策略是学术共同体模式[5]。信任文化注重协商式决策,排斥人情关系的渗透,主张基于全部事实做出的理性决策,不受制于核心行动者的情绪。但是,人的理性是有限的。第四,信任文化的决策结果。信任文化中个体之间互相独立,但又互相连接。

3.“冲突型”学院学术委员会的圈子文化。第一,圈子文化的内涵。圈子文化是以团队为载体而逐渐形成的凝聚力和强烈排他性的一种文化。团队之间形成紧密的利益关系之后,则会形成一种与其他团队之间的竞争关系,从而排斥其他团队人的融入,在这个过程中逐渐形成圈子文化。这种圈子文化在团队之内是团结的,但是在团队之外是相斥的。第二,圈子文化的特征。学院学术委员会的委员大部分是由团队成员组成,团队成员都是给“自己人”投票,团队之外就不是“自己人”。第三,圈子文化的决策策略。首先,圈子文化中不仅仅行政人员有级别之分,学院领导、“双肩挑”干部和纯学术成员之间以及资深委员与新委员之间的话语权也不平等。其次,圈子文化中学术人员也有级别之分。再次,学术委员会内部的“团队”与“个体户”也有区别。第四,圈子文化的决策结果。即是亲近团队人和排斥团队之外人。