坚守与退却:乡村学校教师流动的内涵、困境与出路

作者: 唐子超 霍翠芳

[摘 要]乡村教师实现有序流动是实现义务教育均衡优质的重要基础,是缩小教育差距与促进教育公平的基本路径。目前,乡村教师可分为坚守扎根乡村学校、保持初心的“留乡型”“返乡型”群体与面临现实困境退却的“向城型”“转行型”群体。乡村教师流动的困境在于:“教育人”无奈于教育评价的现实、“经济人”对现实工作境遇的落差、“社会人”角色下信息闭塞与情感缺失、“学校人”对于乡村学校治理体系的无力。在乡村教育振兴的政策下,乡村学校教师失序流动的出路在于:加强政策激励力度,形成政策合力;深化乡村教育改革,创新乡村教育治理模式;明确乡村教师职业角色,激发教师主体性。

[关键词]乡村教师;失序流动;教师角色;路径

[中图分类号]G451 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2022)04-0052-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.04.009

乡村学校承载着促进乡村教育振兴的重要任务,是落实与推进基础教育发展的重要场域。乡村教师作为乡村学校发展的第一资源,成为缩小教育差距的“助推器”、落实教育公平的“强心剂”、推进义务教育均衡的“定盘星”。据统计,“教育队伍建设”“乡村教育”“义务教育均衡”“教师工资待遇”“乡村教师”主题在2022年全国两会教育热点30强分布图中分别排到第三、第六、第八、第十五和第二十四位,乡村教师的相关问题占据1/6的位置,凸显出政府与民众对于乡村教师队伍的关注与重视[1]。但从乡村学校的现实来说,教师自我的情感缺失与职业倦怠、同城市教师相比“同工不同酬”、非教育教学事项的工作负担繁重、基础设施的缺乏与薄弱、学校的管理体系与治理能力有待加强等问题依然存在。本文通过乡村教师角色的复合性,分析教师失序流动的缘由,以期为乡村教师合理流动提供思路。

一、乡村教师流动的内涵

(一)乡村教师流动概念

有序的教师流动有利于教育教师资源的合理分配,缓解教师倦怠的心理,提高教师职业认同感、幸福感与获得感,优化教师队伍的结构与布局。作为乡村文化与特色传递的载体——乡村学校,乡村教师的流动正处于失序样态之中。从流动趋向来说,乡村教师的流动呈现明显的“趋上型”“向城型”,优质的乡村教师往往自主趋于流向城市学校与教育发达地区。但城市教师流向于乡村学校,一般是国家政策规定、职称评定要求与政府审核评估作用下的制度安排。乡村教师流动可分为两大类:一是教师行业内的流动,二是从教师行业转向到其他行业的流失。乡村教师行业内流动:一般是从教育薄弱学校到教育强校,民办学校到公办学校,乡村学校到城市学校,生源差的学校到生源优质的学校;经济贫困区域到经济发达区域。乡村教师行业外流失:一般偏向于更加稳定的公务员岗位[2] ,部分综合能力较强的教师迫于经济压力的现实,转向民办学校的高薪待遇[3]。

从乡村教师概念来说,还需要作以下区分:一是乡村教师与城市教师都是为学生服务的人民教师,查阅《教育法》与《教师法》也并未有城市与乡村教师名称之分。城市和乡村只是地理空间上的区分,并不包含任何其他实质性意义。二是关于乡村教师与农村教师“标签化”问题,学者提出农村教师的称呼具有文化身份歧视与“污名化”的表象[4],要求消除城市、农村教师身份区别[5]。这与普通教育与职业教育名称区分一样,本质是教育理念的错位与根深蒂固的旧教育思想,将空间与类型的不同,作为区分学校质量高低的标准。三是政府教育资源的倾斜应与乡村教师岗位职责相一致,而不是与乡村教师身份挂钩,防止出现“人走待遇留”的资源空耗现象。据调查显示,75%的教师指出本地存在占编挪编、占编脱岗的现象。四是乡村教师群体的窄化。学者们讨论乡村教师流动,一般集中于中小学乡村教师的失序流动,但乡村幼儿教师、特教教师、寄宿学校教师的无序流动与流失,也应得到社会的重视。

(二)乡村教师流动的政策演进与文献述评

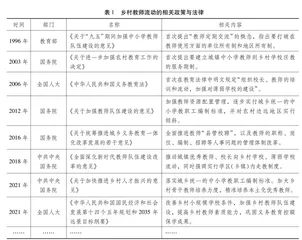

1.乡村教师流动的政策演进。乡村教师的发展,始终是国家与社会关注的重要议题。国家关于乡村教师流动的政策高达30余篇[6]。乡村教师流动的相关政策与法律如表1所示。从时间跨度上可以看出,早在1996年,教育部门就有教师交流的理念,提出要打破教师使用的限制。从发布部门来看,包含中共中央国务院、全国人大与教育部,涵盖法律法规、纲要、政策与意见等多种形式,足以凸显国家对于乡村教师流动的关注与重视程度。从文本内容来看,包括“县管校聘”、定期交流、乡村教师工资标准、教师编制与走教制度等丰富内容,体现国家对乡村教师交流文本内容的不断细化,为乡村教师的合理流动提供良好法律与政策保障。

2.乡村教师流动的文献述评。

在中国知网(CNKI)文献资料查阅,以“教师流动”为篇名检索,中文学术期刊共检索903篇,学位论文274篇(博士6篇,硕士268篇),由于本文研究的是乡村教师流动,考虑到高等院校的地理空间实际情况,剔除关于高等院校教师流动、儿童流动等与本文研究内容不符的文章,共计中文学术期刊490篇,学位论文232篇(博士1篇,硕士231篇)主要集中于以下几个方面。

一是基于定量与质性的研究,分析乡村教师流动的原因。如探析教师工资是否是乡村教师流失的决定性因素[7]、分析谁更想离开乡村教师岗位[8]、基于利益相关者的访谈[9]、基于乡村教师的叙事研究等[10]。二是借鉴国外乡村教师交流的经验,把握本质规律,为中国乡村教师有序流动服务。如澳大利亚[11]、美国[12]与日本[13]。三是运用不同的视角研究乡村教师流动。如基于集体意识理论[14]、非正式制度理论[15]、教师管理制度视角等[16]。四是细化乡村教师流动中的突出问题。如县管校聘[17]、教师政策激励[18]与青年乡村教师流动等[19]。

为了进一步探析乡村教师流动的重点与热点,本文基于CiteSpace 5.8R3软件中Burst detect功能进行关键词凸显处理,通过辨识词频的变化,研析乡村教师流动的前沿与趋势。从图1可以看出,2010年之前乡村教师流动的突变关键词为:职业流动、教师待遇、对策。这一阶段从最基本的教师待遇,为教师流动提出合理的对策。2010—2020年乡村教师流动的突变关键词为:基础教育、城乡教师、义务教育、教师流失、流动意愿。这一阶段更加细化乡村教师流动研究,集中于义务教育阶段,并通过质性研究与量化研究分析教师的流动意愿、流动因素。2020—2022年,也是乡村教师流动的前沿与热点突变关键词,包括乡村教师、教师轮岗与县管校聘。这与《关于加快推进乡村人才推进的意见》与“十四五规划”重点关注乡村教师的能力与队伍建设,统一教师工资标准,培养本土化乡村教师有重要关联。可以预见的是,国家未来将会在打破城乡教师身份限制、统一教师薪资与待遇方面做出努力。

二、失序与退却:乡村教师流动的困境

(一)“教育人”无奈于教育评价的现实

乡村教师的根本任务是立德树人,促进学生可持续的全面发展。但就实际来说,乡村教师不管是从社会、学校、家长与自身利益的角度出发,还是为了乡村学生接受更好的教育,都不得不屈服于“分数”“升学”的教育评价。

1.将“教育人”看作“提分人”,容易让教师产生职业倦怠,降低其作为乡村教师的幸福感、成就感与获得感,从而长久导致乡村教师缺乏职业认同感与自我价值认同感。大多数乡村教师到乡村任教,都怀着“教书育人”的初心、“全心全意为学生服务”的本心、“满怀激情”的热心,但基于乡村学生基础的薄弱、家长理念的错位、学校的升学指标等现实因素,乡村教师只能选择“全心全意为分数服务”。

2.将“教育人”视为“提分工具”,凸显教师的工具价值。将教师作为制造分数的“流水线”,阻碍了乡村教师后续的成长与发展,影响了乡村教师的教学手段、教学设计与教育理念等专业性发展。导致即使乡村教师合理流动到城市学校后,也会表现出教育教学上“水土不服”的情况,进而让城市学校对乡村教师形成“标签化”的刻板印象,最终陷入教师流动的怪圈。

3.针对乡村教师的评价,基本将分数与升学率等量化指标与工资绩效、荣誉称号、评奖评优等挂钩。但乡村教师对于留守儿童的悉心关照、高尚的品德、扎根乡村等优良品质,却只能视为奉献乡村的情怀。因此,那些执着于培养全面可持续发展学生的乡村教师,在这样的价值导向与评价体系之下,难免会产生挫败感、无力感与退却感。

4.青年教师群体成为乡村学校流入与流出的最大群体。据数据统计,年龄在30岁以下的青年乡村教师中,表示不愿意留在乡村任教的比例高达80%[20]。青年教师在任教的初期,大多是具有职业使命感、教育责任感与教育情怀的群体,热爱教育事业,重视学生人格、品质与品行的塑造,以育人为实现自身价值的衡量标准。但青年教师刚刚任职就面对教学任务负担重、教学量化指标严、升学压力大,加之乡村学校未形成职前培训与职后心理疏导体系,导致青年教师处理经验不足,从一入职就抱着离职的心态。

(二)“经济人”对现实工作境遇的落差

亚当·斯密首先提出“经济人”的假设理论,并指出“作为社会的人,有其自私的一面,其行为的选择基本是基于自身的需要与利益诉求,工作是为了薪资待遇”[21]。教师作为社会与家庭中的一员,还需考虑薪资待遇、学校位置远近、学校工作环境、子女教育、婚姻状况及配偶工作等现实情况。

1.工资薪酬是否会成为乡村教师去留的决定性因素。基于CEPS数据显示,男性教师对于薪资待遇不满意的占到43.22%(很不满意22.46%、不太满意20.76%);女性教师对于薪资待遇不满意的占到38.75%(很不满意13.10%、不太满意25.65%)[22]。另一项数据显示,教师参与轮岗交流最看重的是“工资待遇的提升”与“职称评选”,分别占到72%与69%[23]。上述数据表明乡村教师对于工资薪酬的重视程度,但是否会成为决定性因素还存在疑问。部分学者进而进行了更深入的研究,基于全面薪酬理论认为内部薪酬(关键性心理状态)对于乡村教师的流动意向的影响力大于外部薪酬(工资、生活成本、带薪假期等经济性回报)[24]。综上可以看出,工资薪酬对于教师的流动意愿具有重要影响,往往是比较直接的影响因素,也是众多乡村教师考虑的重要因素。但单一地提高工资薪酬,未必会让乡村教师“留得住,教得好,能成长”。因此,一味地将乡村教师资源缺少归结为薪酬低,是在片面化、简单化乡村教师流失的原因。乡村教师流失的原因具有复杂性、综合性与社会性等特征,可能由于学校地点、教师教龄、工作氛围、领导能力等产生变化,因此需要深入调研、全面思考,进而细化影响教师流动的因素。

2.哪些工作境遇可能影响乡村教师流动。其一,子女教育与生活环境,成为新时代影响教师乡村任教的显著因素[25]。乡村教师本身就是被知识改变命运的人,也是具有文化知识的群体,因此,特别重视子女的培养与教育。其二,小规模的学校教师流动率最高[26]。乡村学校的基本特点就是“小规模”,乡村学校的理想状态是“小而精”,但现实来说乡村学校却是“小而缺”,各方面教育教学基础设施薄弱,工作环境的艰苦使教师无法“安心教学,精心育人”。其三,社会公共事物影响教育教学质量与效益。乡村教师角色具有复杂性、广泛性与综合性等特点,除了教育教学任务,教师还需承担填表报表、采集信息、排查户口、检查督导与考核评比等“分外工作”。其四,乡村教师编制的执行偏差。调研显示,83%的乡村学校管理者认为乡村学校无编可用[27]。但调研显示“58%县镇行政工作人员表示存在占编挪编、空编不补的情况”[28]。其五,乡村教师职业上升空间有限。据研究,87%的乡村教师认为,职业发展空间明显小于城市教师[29]。特别对于无教龄、无职称与无经验的青年教师来说,乡村学校任教基本可以看作是“一眼望到底”的职业生涯。其六,乡村学校还可能面临着诸多问题。在乡村寄宿制学校,教师承担着“全职保姆”的角色;由于乡村众多留守儿童的现实问题,乡村教师的工作内容更加复杂;乡村家长可能存在教育理念的错位,教师需花费更多时间与之沟通;音体美等艺术教师成为师资“稀缺品”,师资学科结构不合理,教师可能存在“任多科”的现象,极大地分散教师精力。

(三)“社会人”角色下乡村教师的情感缺失

乡村教师角色具有综合性、复杂性与多元性。乡村教师作为社会的一员,具有自身的社会关系网络、情感关系网络、价值观体系、社会实践体验,但乡村地理空间与信息空间的相对封闭,导致乡村教师的社会性有所缺失。

乡村是自然属性的物理空间,教师是具有社会属性的群体,但乡村的物理空间却将教师的社会属性进行“人文隔绝”。乡村学校在空间上存在以下问题:一是地理位置偏离市、县中心,教师返家不便,照顾家中长辈不便,且缺少亲子沟通。据调查,乡村学校距离父母家庭所在地越远,乡村教师流走意愿越强烈[30]。二是乡村地广人稀,缺少各种休闲娱乐场所、体育锻炼与公共文化场所,导致乡村教师缺乏学习、生活与成长的空间。三是乡村年轻劳动力大多外出务工,留乡人口结构呈两极化样态,青年教师缺乏年纪相仿的朋友,自身的人际关系网也大多数留在家庭居住地,导致个人孤独感增加、情感缺失与安全感缺乏,加之工作负担与工作压力的增加,乡村教师容易出现心理上的问题,而乡村学校却没有专业的心理咨询人员。四是乡村学校相对于城镇,一般处于教育资源缺乏的欠发达地区,乡村学校的工作环境、教育教学设施、生活条件存在着诸多不便。根据研究显示,乡村学校的工作环境对乡村教师“留得住”具有显著且独立的影响[31]。五是针对青年教师群体来说,其面对恋爱、婚姻的现实问题,根据某区域调查,30岁以下未婚乡村女教师占到50%[32]。但乡村学校教师队伍结构并不利于青年教师解决单身问题,外加教师家庭的压力,很多教师选择离开乡村教师队伍。