高校战略规划研究热点与趋势分析

作者: 高敏

[摘 要] “百年未有之大变局”和不断发展变化的高等教育新态势,迫切要求高校更加注重战略规划对自身发展的驱动作用。本文运用可视化分析工具CiteSpace和文献计量方法,对2000—2020年发表在CSSCI及中文核心期刊上的249篇高校战略规划主题文献进行分析,系统梳理高校战略规划研究的发展脉络、研究主体、研究热点、演进路径与发展趋势。研究表明,20年来我国高校战略规划先后经历了起步、繁荣、稳定、深化4个阶段,研究热点主要集中于战略规划编制、战略规划管理、战略规划案例、战略治理能力等方面。从研究趋势看,规划与治理、一流大学建设、大数据在战略规划中的应用、战略保障等将是该领域研究持续关注的重要方向。

[关键词]高校战略规划;CiteSpace;研究热点;发展趋势

[中图分类号]G640 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2022)04-0143-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.04.023

2020年既是“十三五”规划收官之年,也是“十四五”规划谋划之年。根据别敦荣的研究,战略规划对高校的发展具有引领、动员、凝聚和规范等作用[1]。“百年未有之大变局”和不断发展变化的高等教育新态势,迫切要求高校更加注重战略规划对自身发展的驱动作用。在我国建设高等教育强国进程中,利用文献计量法和CiteSpace可视化分析工具,对2000—2020年以高校战略规划为主题的文献进行分析,以掌握高校战略规划研究的发展态势,识别该领域研究的发展历程、发展现状、研究热点、演进路径与未来发展趋势,为高校战略规划管理决策部门及规划实施主体单位开展理论研究与实践探索,提供科学参考与有益借鉴。

一、数据来源与研究方法

以中国知网学术期刊全文数据库(CNKI)作为数据源,限定CSSCI与中文核心期刊,以保证数据的权威性与代表性。充分考虑高校战略规划的考察范畴,构建专业检索式为“SU=(高校+高等院校+大学+高等教育+院系+学院)*战略规划”,时间范围为“2000—2020年”,检索时间为“2020年6月15日”。

本研究所讨论的高校战略规划,聚焦于事关学校全局发展的总体规划。通过检索,得到556条记录,去除高校图书馆、国际化、信息化等专项规划,以及各类会议通知、论点摘编、机构简介、学科简介、新闻、序言、专家介绍、书评、访谈等,得到249篇相关文献。需要注意的是,关于截止检索时间,2020年的文献还未完整刊登,因此在分析时应将这个因素纳入考量的范围。

使用Excel对文献题录信息进行统计处理,使用CiteSpace对该领域的研究热点和演进路径以图谱的形式直观展现,便于科研人员和高校相关工作者了解该领域的知识全景,能够准确把握该领域的研究热点问题和研究前沿趋势。

二、高校战略规划研究的发展概况

(一)文献年分布趋势分析

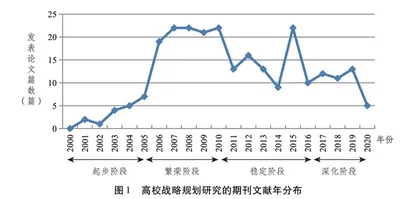

文献年分布可以反映高校战略规划相关研究的热度变化。如图1所示,高校战略规划相关研究每年的发文量虽然有起伏,但总体而言呈现上升趋势。2000—2005年为该领域研究的起步阶段,年均发文3篇,这一时期恰为“十五”时期,国家印发了《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》,教育部颁布了《全国教育事业第十个五年计划》。时值我国高等教育扩大招生规模,高等教育发生历史性的转折之际[2],为适应国民经济结构的战略性调整及人才培养结构的战略性调整,高校也进入了战略管理的起步阶段,研究主要围绕战略规划的制定、可行性及必要性等方面展开。自“十一五”起,国民经济和社会发展、教育事业的五年计划均上升至规划层面,有关高校战略规划的研究进入繁荣阶段,年均发文21篇,是“十五”期间的7倍,研究主要围绕战略规划的管理、规划编制方法等方面开展,并开始研究借鉴国际知名大学的规划理念。2011—2016年,随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的颁布实施,高校战略规划的研究进入稳定阶段,年均发文15篇,研究主要转向战略规划理论、战略评估、规划执行等方面。2016年以后,年均发文量出现波动,分析认为,在前述阶段充分研究和探讨的基础上,研究进入深化期。

在每个五年规划的编制之年,如2005年、2010年、2015年,高校战略规划相关研究的发文量都比较多,由此可预估2020年该领域的发文量在现有基础上会大幅增加。总体来看,高校战略规划相关研究的各发展阶段和国家规划战略的要求与政策紧密相连,教育主管部门的宏观政策对此研究领域的不断发展起到了重要的指导作用。

(二)研究主体分析

对高校战略规划主题的研究主体进行统计,发现发文机构多达134所,其中高校128所,为该领域研究的绝对主体,发文量多达246篇,占比98.80%。高发文机构主要为厦门大学、华中科技大学、清华大学、浙江大学、南京大学、上海交通大学等国内一流高校,它们不仅有长远的战略规划、清晰的战略目标,同时非常重视战略规划的相关研究,并将理论研究与战略管理实践相结合,有力地推动了学校战略规划的执行。此外,128所高校在该领域开展相关理论与实践研究,说明战略规划受到普遍重视。

非高校类发文机构5家,机构数量并不多,但却包含国家教育行政学院、教育部教育发展研究中心、山东省教育科学研究院等部委直属单位或地方教育研究部门,说明国内学术界、教育界、政府层面等也在关注高校战略规划领域的研究,而且有的与高校共同开展研究,联合发表研究成果,在政策方向引导上与高校形成联动效应。高校类高发文机构及非高校类发文机构分布如表1所示。

三、高校战略规划的研究热点分析

(一)高频关键词分析

关键词是对文章研究对象、研究内容、研究方法、研究结论的高度凝练与概括,对高频关键词开展分析能够揭示该研究领域的热点主题。将文献数据导入CiteSpace 5.7.R1软件,对2000—2020年有关高校战略规划的关键词提取处理,绘制关键词共现知识图谱,时间切片为一年,选择“Pruning the merged network”进行切片剪裁,使得到的图谱较为聚拢。

该图谱由389个节点、814条连线构成。节点的大小代表关键词的词频,词频越高,节点越大。节点之间的连线代表关键词之间的联系,连线越粗代表联系越紧密,共现的次数也就越多[3]。战略规划、发展规划、战略管理、战略实施、战略评估、发展战略、院校研究、战略思维、大学治理、研究型大学、世界一流大学、案例研究等关键词的节点较大,出现的频次最多,代表了近20年高校战略规划领域的研究热点。战略规划是该领域的研究主题,所有研究均围绕这一主题开展、细化、延伸,国内高校的战略规划一般称为发展规划,而西方国家高校一般称为战略规划。战略管理是高校编制及执行战略规划的重要指导思想和执行手段,包括战略实施、战略评估,是战略规划的核心内容。发展战略、院校研究、战略思维是高校编制战略规划的前置条件,经过多方研究、对比、思考、酝酿,才能确定学校的发展战略。案例研究是高校战略规划领域的重要内容,通常对世界一流大学、研究型大学的规划文本深度剖析,在战略规划的方法、思路、内容等方面总结经验,为自身提供有益借鉴。近些年来,出现的高频关键词有大学治理、组织变革、大数据、战略保障、双一流等,说明研究人员越来越重视以战略规划强化大学内部治理,进而不断深化组织变革。其中,大数据是高校战略规划的信息化手段,为科学制定规划提供数据支撑;战略保障是高校执行战略规划、引导资源配置的保障措施;双一流是国家坚持以中国特色、世界一流为核心,加快建成一批世界一流大学和世界一流学科,建设高等教育强国的重大政策,因此高校战略规划的相关研究开始与“双一流”建设相结合,不断契合教育领域的政策要求。

除以高频关键词分析研究热点之外,还可参考具有较高中心性的关键词。图谱中节点的中心性反映该节点在图中其他节点间所起的媒介和传递作用,一般某节点的中心性≥0.1,该节点被视为连接不同聚类路径的重要节点,中心性越高代表其产生的媒介和传递作用越大。在本研究的图谱中,战略规划、战略管理、大学战略规划的中心性分别为0.72、0.24、0.17,可见除研究主题战略规划外,战略管理是高校和学者们在该领域的关注重点。中心性在0.3以上的其他关键词主要有发展战略、战略实施、世界一流大学、战略评估、院校研究、办学特色、大学治理等。

(二)高校战略规划相关研究的重要热点内容

根据高频关键词分布、关键词共现知识图谱,结合文献的二次解读,将高校战略管理领域的研究热点进一步划分为战略规划编制、战略规划管理、战略规划案例、战略治理能力。其中,战略规划编制是核心内容,战略规划管理是重要手段,战略规划案例是辅助参考,最终目的是为了提升高校的战略治理能力水平。上述4个方面关联性强、融合度高,成为高校战略规划相关研究的重要热点内容。

第一,战略规划编制。编制高校战略规划是将高校置身于国内外不断发展变化的复杂形势中,经过充分的经验总结与吸收,面向未来发展趋势,制定符合自身发展定位、战略目标的纲领性文件,前瞻性地描绘“建设怎样的大学、方向目标在哪里、建设主体有哪些、任务举措是什么”的发展蓝图。定位准确、目标明晰、措施有力的战略规划能够引导高校在日益激烈的竞争中不断向既定的发展目标前进,是高校实现发展愿景、提升综合实力和竞争力的“指南针”。该研究热点的代表性关键词有战略规划理论、院校研究、战略分析、战略目标,主要集中于战略规划编制的基础理论、研究及分析、规划目标等方面开展相关研究。

关于高校战略规划的相关理论,目前学界没有统一的标准。有学者认为竞争优势理论、资源基础理论、知识管理理论、动态能力理论、社会认识理论等企业管理的理论基础同样适用于大学[4], 21世纪以来,目标导向理论、资源匹配理论、人力增值理论、组织再造理论、文化创新理论成为国内学界研究高校战略规划的普适性理论基础[5]。结合教育部直属高校“十三五”发展规划文本,各高校均提出一个规划期内或者更长远的战略目标,并围绕目标设计主要任务和战略举措,以目标引导发展,这便体现出以目标导向理论作为战略规划的理论基础。

通过收集、记录和分析高校的数据与信息,提出各种可能的建议方案,并基于此编制战略规划,是院校研究的重要功能。众多学者认为,院校研究扮演着高校的“参谋”“智囊”角色,是战略规划编制必要性、可能性与现实性的选择,在形势分析、战略制定、战略实施、战略评估等各方面发挥着重要作用[6]。刘献君认为,进入新时代,大学的决策需要通过群体化的方式共同解决问题,因此院校研究的参与者应从高教研究人员扩展到管理人员乃至全校教职工共同参与,建立院校研究协同体,共同提高战略规划的成功率[7]。

高校的发展并不是孤立的、单独的,而是处于全球竞争的体系中,各种内外部因素不断叠加、耦合、螺旋式上升,影响着高校的发展战略及规划编制,因此,通过战略分析,进一步梳理问题、厘清思路,有助于形成对大学发展战略制定的基本看法和分析思路,这种富有洞察力的判断比提出高校发展中针对某个问题的解决办法更有意义。SWOT分析法是高校常用的战略分析方法,有学者针对我国高校现状从内部环境分析(组织优势S、组织劣势W)、外部环境分析(外部机会O、外部威胁T)建立SWOT分析模型,对SO、ST、WO、WT 等4种情况分别制定不同的战略,帮助高校进行适应性战略选择,从而凸显优势、扭转劣势,回避威胁、抓住机遇,实现战略发展[8]。也有学者从大学发展的一般环境和特殊环境进行外部环境分析,从大学发展的组织范式、资源、能力进行内部环境分析,形成大学发展战略制定的分析范式[9]。除此之外,PEST(政治、经济、社会、技术)分析法、SWOT-PEST联合分析法、圈层法、利益相关者分析法、定标比超法、波特五力分析模型等也常用于高校战略规划编制中。

战略目标是战略规划的核心内容,是高校为了实现其发展愿景所设计的阶段性目标,是高校经过院校研究及战略分析后所做出的慎重的战略选择。编制出一份好的战略规划,其战略目标必须定位精准、科学具体、便于执行。刘隽颖从规划中的战略愿景、目标与学校当前问题这组关系着手,认为战略目标应规定高校在规划期内要达到的水平和层次,应当言之有物而不空洞花哨、与办学实际紧密结合能够解决问题、可以分解为具体的实施步骤[10]。也有学者认为竞争性是战略规划的基本特性,高校应构建基于核心竞争力的战略目标体系,实现由发展型向竞争型转变[11],才能在高等教育改革发展浪潮中立于不败之地。