保罗·弗莱雷教育思想对高校思想政治教育的启示

作者: 岳金霞 李珊

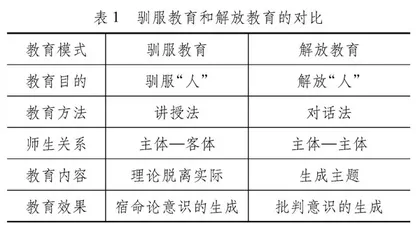

[摘要]保罗·弗莱雷是20世纪伟大的教育家,他在扫盲教育经验的基础上鲜明地提出了“教育即政治”的观点,认为教育在本质上是一种政治行动,不存在任何非中立的教育。教育的政治性主要体现在两个方面:一是驯服教育作为“统治的手段”,其目的在于“驯服人”,从而满足自己的压迫利益,通过淹没被压迫者的自我意识使被压迫者成为一种非人性化的“为他存在”;二是解放教育作为“自由的实践”,通过对话式教育,使被压迫者形成一种批判性意识,在批判现实不合理性的基础上逐步实现真正的“人性化”。探究弗莱雷的教育思想,对于推动我国高校思想政治教育工作创新发展具有深刻的启示意义。

[关键词]保罗·弗莱雷;驯服教育;解放教育;思想政治教育

[中图分类号]G641[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2022)05-0091-06

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.05.015

保罗·弗莱雷是20世纪下半叶最伟大的教育学家之一,作为真正意义上的批判学者,“弗莱雷是自赫尔巴特、杜威以来,教育理论史‘第三次革命'的开创者和实施者,毕生致力于教育实践和教育理论的研究,一生笔耕不辍,著作颇丰”[1]。由于弗莱雷的思想深受马克思主义的“阶级分析思想”“唯物辩证法”“异化”等观点的影响,因此他也被一些西方学者称之为“马克思主义者……共产主义者、革命家、哲学家……真正的知识分子、古圣先贤”[2]。

一、保罗·弗莱雷教育思想溯源

正如马克思在《德意志意识形态》中所说:“那些发展着自己的物质生产和物质交往的人们,在改变着自己的这个现实的同时也改变着自己的思维和思维的产物。不是意识决定生活,而是生活决定意识”[3]。弗莱雷教育理论的大厦不是一蹴而就的,其教育思想的产生来自于对社会现状的反思和生活实践经验的积累。

首先,弗莱雷的家庭成长环境孕育其教育思想的萌芽。1921年弗莱雷出生于巴西东北部的一个军官家庭,他的父亲不是以一种封建家长式的做派,相反总是以做游戏的形式极具亲和力地教导弗莱雷“识字”的方法。父亲的教育方式对弗莱雷后来在扫盲运动中采取独特形式开展“识字(read the word)——识世(read the world)”活动产生了深刻影响,也为弗莱雷的“对话教育”理念埋下了坚实的种子。弗莱雷的母亲是一名虔诚的天主教徒,生性温顺善良,在弗莱雷的记忆里母亲总是一副和蔼的面庞、习惯于为他人着想,这在一定程度上促进了弗莱雷对人道主义的向往。弗莱雷生活在一个被爱与亲情包裹着的家庭中,“爱”成为其一生坚守的信条。早期的家庭生活经历为弗莱雷的解放教育思想积累了深厚的心理和情感资源:爱、平等和民主意识。

其次,弗莱雷所处的社会历史背景推动其教育思想的发展。20世纪20年代初第一次世界大战刚刚结束,整个社会还没有从战争笼罩的阴云中挣脱出来,1929年的资本主义经济危机更是雪上加霜。作为咖啡原产地,巴西遭受了出口需求急剧下跌和原料生产滞销的打击,社会经济领域呈现出一派萧条景象,失业人口大幅上升,并由此引发了一系列的连锁效应。一方面,国家政局动荡不安,依旧保留着奴隶制的残余;另一方面,民众生活穷困潦倒、苦不堪言,社会贫富差距极不平衡,资产阶级和无产阶级的斗争时有发生。1930年巴西资产阶级军政府废黜无产阶级当权派,开始实行资产阶级统治。同时,当政的瓦加斯政府开始推行“服从教育”,向社会民众灌输其思想文化,以维护当局统治的稳定,这种“灌输教育”模式一直持续到20世纪末,即整个弗莱雷生活的时代。弗莱雷在其后期著作中曾回忆道:“在我提出问题时,我不得不面对童年时代我的家乡巴西东北部的社会现实。由于家庭的经济境况,我成长的时代异常艰难。作为一个年轻人,与劳动者、农民和渔民一道工作,我更加认识到了社会阶级之间的差别。”[4]弗莱雷亲眼见识到了底层人民的不幸与社会的不平等,“认识到了社会阶层和知识教育之间的关系”[5],也使得他开始采用批判的眼光去看待资本主义统治下的世界,并逐步向激进的民主主义靠拢。

最后,弗莱雷的个人教育实践促成其教育思想的完善。20世纪60年代初,尽管巴西已经逐步走向正常轨道,但是在资产阶级政府长期的思想管制下,巴西社会的文盲率仍然居高不下,导致了民粹主义思潮的泛滥,对整个社会机制良性运行造成了巨大的冲击。出于赢得民主选票的目的,当时的古特拉政府认识到必须开展一场扫除文盲、启迪民智的文化运动。1963年,时任教育文化部主任的弗莱雷被指派开展成人扫盲运动。他采取了“文化圈”的教育形式,“在‘文化圈'内,协调员组织小组成员通过提出问题,展开讨论。在小组讨论过程中,弗莱雷主张通过图示的方法来进行,通过与小组成员对话解决问题”[6],这种方法使得短时期内民众识字率大增。在弗莱雷看来,领导开展成人扫盲运动“是他一生中最重要的一次关于政治和教育的实践”[7],因为这使得其“独特的成人教育理论”告别“乌托邦”付诸实践,成为他打破文化沉默、挣脱“教育殖民主义”的起点。1964年巴西政府发生了军事政变,民主联邦政府被取代,弗莱雷因为其领导的成人扫盲运动被扣上了“共产主义者”的帽子,被认定为反革命分子,继而遭到了政府的流放。扫盲经历使弗莱雷深刻地意识到“巴西政府反对扫盲运动的深层原因在于担心民众意识觉醒危及自己的统治地位”,逐步将自己的认识由“政治和教育相分离”转向了“政教合一”。在智利,弗莱雷接触到了马克思主义思想家的作品,并深受影响,他开始采用阶级分析理论研究教育问题,从社会结构的视角剖析教育。1967年,弗莱雷出版了《作为自由实践的教育》一书,初次总结了巴西的扫盲运动经验,虽然还没有论及政治,却为后期政治教育思想的形成奠定了理论基础。1969年,在哈佛大学任职的弗莱雷总结了巴西和智利的压迫现状,意识到“教育压迫现象不是巴西的独特产物”,它是世界范围内的一种“普遍存在”,并完成了最富盛名的代表作《被压迫者教育学》,他在书中正式提出了“教育即解放”的观点,实现了其教育观点革命性的创新,富有深厚的政治教育思想意蕴。20世纪70年代中期,弗莱雷到达非洲等地帮助当地居民进行“识字运动”,在“提出问题”与“回答问题”的过程之中,从深层促进了当地居民对所处社会结构的理解,标志着弗莱雷的教育思想已经走向成熟。

二、保罗·弗莱雷教育思想精萃

保罗·弗莱雷是一名多产的教育家,一生硕果累累,提出了一系列教育观点,其中最具代表性的教育主张可以概括为以下3个方面。

(一)教育即政治

弗莱雷从“政治和教育的关系”出发阐述了“教育即政治”这一观点。他在《教育政治学》中指出:“政治具有教育性,教育也具有政治性,教育是政治行为,政治是教育的灵魂。”[8]由于“政治是在特定社会经济关系及其所表现的利益关系基础上,社会成员通过社会公共权力确认和保障其权利并实现其利益的一种社会关系”[9],因此它属于竖立于经济基础之上的上层建筑,与道德、法律、宗教、教育等观念上层建筑密切相关,它们形成了一种相互制约、相辅相成、牵一发而动全身的政治生态链条。而教育作为整个政治生态系统的成员之一,不仅受到政权性质、政治体制以及政治纲领等制约,同时具有一定的反作用,可以发挥其政治性功能服务于政治统治以达到维护社会稳定的目的。弗莱雷在《被压迫者教育学》中指出,“教育是一个交互过程,解放既不是恩赐,也不是自我实现,而是一个交互过程”[10],明确地将教育和政治民主化结合在一起,提出了“教育即解放”的政治主张。

在弗莱雷看来,教育要么体现为“统治的工具”,要么体现为“自由的实践”,不存在任何非中立的教育。他在《解放教育学:关于改造教育的对话》中指出:“教育既是获取知识的途径,也是一种政治行为,所以没有教育学是价值中立的。”[11]一是体现在教育作为“统治的工具”上,教育任务的确定、教育内容的选定以及教育方法的选择必须以体现统治阶级的利益为前提,始终服务于统治阶级和精英阶层利益的实现,在他看来这是一种“非人性化”的驯服教育。二是体现在教育作为“实现民主的手段”或者说“自由的实践”上,通过反传统的教育唤起人们的批判意识和“觉悟”能力,在反思的基础上开展真正实现“自由”和“人性化”的社会实践。在这一意义上,教育成为了进行政治变革、通向民主社会的手段,教育的实质就体现为一种充满“人性化”色彩的解放行动。弗莱雷认为“不管是在大学、中学、小学还是成人扫盲班,教育是一种政治行为。从批判的角度而言,否定教育过程的政治性如同否定政治活动的教育性一样都是不可能的,换言之,教育行为具有政治性,政治行为具有教育性”[12]。教育和政治之间形成一种辩证关系,教育不仅受政治的制约,同时具备政治功能,深刻揭示了“政治即教育、教育即政治”的哲学意蕴。

(二)驯服教育是统治的工具

弗莱雷采用马克思主义的“阶级分析思想”对巴西社会结构进行了深入的剖析。二战以后,巴西仍然保留着封建奴隶制的残余,社会被划分为两大阶级:统治阶级——压迫者阶级与民众——被压迫者阶级。在这种二元对立的社会结构中,形成了一方屈从、受制于另一方的局面,教育则为这种“压制—被压制”“征服—被征服”“统治—被统治”的社会架构起到了维稳和强化的作用。在充满压迫的社会中,学校教育是进行政治压迫最基本的场域,而课堂作为学校教育的最小的单元和最核心的部分,在这里被压迫境况体现得淋漓尽致。作为课堂教育最惯用的教育模式,受教育者承受讲授式教育的弊病之害。体现在师生关系上,教师是教育的主体,掌握着知识的占有权,学生是客体,被动接受教师的填塞,师生之间形成了一种“主体—客体”的单向且垂直的关系;体现在教育方法上,灌输式教育占据全部的课堂教育过程,忽视了学生自身经验的差异和认知水平的不同,知识如同“大水”一般被“漫灌”到学生身上;体现在教育内容上,弗莱雷在《学会提问》一书中指出,“任何基于标准化、事先设置和按部就班的教育实践都是官僚主义的和反民主的”[13],它从侧面反映了教师所讲授的教学内容与学生毫不相关,“教育变成了一种存储行为,学生是保管人,教师是储户。教师单方面滔滔不绝地讲,进行灌输,而学生耐心地接受、记忆和复述,加以存储,这就是储蓄式教育观”[14]。

从学校教师对学生的压迫行为扩展到整个社会压迫者阶级对被压迫者阶级的全部压迫行为,实质上体现了一种“非人性化”现象。首先是被压迫者,他们在被压迫的过程中被剥夺了自由的权利,脱离了“自为存在”,成为一种工具性存在和物化存在;并且在被压迫的过程之中,他们逐步形成了“压迫者意识内化”和“自我贬抑”的特征。“压迫者意识内化”即被压迫者向往实现从被压迫者到压迫者地位的转变,因为成为压迫者就意味着可以得到与地位相对应的巨大利益和权利,从而摆脱贫困、低等的境况;“自我贬抑”即被压迫者内在地认同了压迫者对他们的看法,诸如“愚昧无知”“下等人”等,并将这种思维固化。一位参加了“文化圈”的农民对教授说道:“你为什么不先把这些图片解释一下?这样我们可以省下不少时间,也不会让我们伤脑筋了。”[15]从这里可以看出,被压迫者实际上已经认同了自己的无知,这是其对压迫者观点默认、内化的结果。这些都是对人性的摧残,因为在这种情况下,人和动物没有任何区别,与人的“自由全面发展”的历史使命相悖。其次是压迫者,表面上他们通过压迫行为全面占领社会利益满足自己的需求,可以自由地实现自己的追求,达成了“为己存在”的目的,但是不能忽略的一点是,压迫者的这种行为是一种完全自私自利的行为。他们以牺牲被压迫者的利益、控制被压迫者的思想、征服被压迫者的权利为基础,是压迫行为的制造者和根源所在,没有压迫者,也就没有压迫行为,同样也就不存在被压迫者。被压迫者“非人性化”的境遇是由压迫者所造成的,压迫者身上流淌着“剥夺人性化”的血液,因此他们也是“非人性化”的一种存在。在驯服教育下,整个社会被“非人性化”所笼罩。

(三)解放教育是追求“人性化”的实践

弗莱雷认为,“尽管人性化和非人性化两者都是人的现实选择,但只有前者才是人的使命”[16]。弗莱雷从学校教育的角度批判了讲授式教育,认为它从根本上致使人的思维固化,阻碍了批判性意识的生成,从而使被压迫者永远维持在一种“沉默氛围”之中,阻碍了“人性化”的发展。“教育既能解放人,又能束缚人,关键就看教育是否是用来使民众‘意识化'还是使民众‘物化'。”[17]真正人性化的教育学必须勇于抛弃这种讲授式教育,代以促进民众“意识化”的对话式教育,充分发掘民众的批判性意识,使民众意识到社会秩序存在的不合理性,从而投入到变革社会、追求“人性化”的民主革命实践中,最终实现人的解放。在对话式教育中,教师与学生的关系体现为一种“主体—主体”的双向且平行的关系,“通过对话,教师的学生(studentsoftheteacher)及学生的教师(teacherofthestudents)等字眼不复存在,新的用语随之出现:教师学生(teacherstudent)及学生教师(studentsteachers)。教师不再仅仅是授业者,在与学生的对话中,教师本身也受到教益,学生在被教的同时反过来也在影响着教师,他们合作起来共同成长”[18]。弗莱雷在《十封信——写给胆敢教书的人》中指出,教师和学生都应该看到自己的所知是有限的,“当教员在教学中能经常谦虚而开放地反思和转换教育的地位时,他们的学习就开始了,他自己必须不是一个思想的官僚,而是求知过程的一个知识的重构者,在学的过程中懂得怎么教,在教的过程中学会了怎么学”[19]。