乡村学校科学课后服务的实施策略

作者: 曹菊峰

2021年秋季开始,“双减”政策在全国各地全面开花,如同雨后春笋,成效初显。相对于校外,校内课后服务工作的实施已成为推动“双减”政策落地、培养学生核心素养的热点议题。开展课后育人服务,能提升服务质量,让教育更好地回归校园;课后服务与常规课程深度融合形成育人一体化,能促进五育全面发展,具体实施需按照顶层设计、以点带面、稳步推进、不断完善的步骤有序进行。

一、课后服务的痛点与愿景

自“双减”政策实施以来,以探究性、综合性为核心的小学科学课程的课后服务研究,存在的问题大多表现在以下几个方面。

1.育人理念不清晰

有的教师将小学科学课后服务与常规科学课程割裂为“两张皮”,各自为营,仅仅把课后服务看成一种课后托管,未上升至整体育人、多元育人的层次。

2.服务内容缺乏联结

小学科学课后服务内容交叉重叠、无序、碎片化。横向上,与综合实践学科、劳动教育等课程缺乏关联,育人方式单一;纵向上,作业设计、活动设计缺乏梯度和差异性,尤其是高质量、长时段的拓展性服务有待提升。

3.资源利用的意识薄弱

对乡村有价值、有特色的乡土化、地域性资源视而不见,造成资源“无用武之地”。科学拓展性服务陷入“身在此山中”却“不识真面目”的窘境。

小学科学课后服务普遍存在着课后服务育人意识不足,课程关联程度偏低和资源使用不当的问题。如何实现轻负提质、创新育人的路径?

其一,从培养学生核心素养出发,力求打通课程之间的藩篱,将小学科学常规课程与课后服务课程融合,由单学科育智向单学科多育、跨学科多育转型。其二,将小学科学课后服务放在作业设计、教学转型、课程实施等框架内。服务的内容和形式更加突出系统性和结构性,实现课后服务由课后托管向教育服务转化,提升课后服务质量。

二、课后服务的整体规划

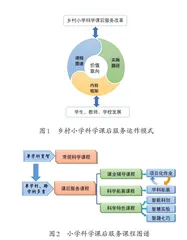

针对乡村小学科学课后服务的现状,我们提出乡村小学科学课后服务实践范式,以核心素养为价值取向,以课程图谱、内容范畴为两翼,以实施路径为手段,形成了常态化的运作模式(如图1)。

1.聚焦素养,凝练课后服务育人目标

科学课程标准突出科学学科的本质,以发展学生的科学核心素养为宗旨。小学科学课后服务的价值取向要凝练科学课程的育人目标,将健康生活、科学精神、实践创新、学会学习几大核心素养细化为科学观念、科学思维、探究实践、态度责任四个维度,与科学课程教育目标保持高度的一致性。

2.高屋建瓴,绘制课后服务课程图谱

我们围绕小学科学课后服务进行一体化的课程规划与设计(如图2),即实现课后服务课程与学校常规科学课程(基础性课程)的深度整合,推行课后服务“5+3+2”模式,实现学校科学课程整体育人功能的最大化。其中,“5”是指学校实现课后服务周一至周五全覆盖;“3”是指每周开展3天的科学拓展课程,指向单学科多育;“2”是指每周开展两天的学校科学特色课程,指向跨学科多育,满足学生的个性化需求。

3.素养导向,搭建课后服务内容框架

我们以不同领域为基础搭建内容框架,联结学生生活中的需求,聚焦他们感兴趣的主题,寻找与其他学科内容的融通点,围绕科学与生活、生命与健康、地球与宇宙、科学与工程、生物和环境等模块研发课后服务课程内容,并将实践性作业、项目化作业融入其中,指向核心素养,形成系统的课后服务内容框架(见表1)。

三、课后服务的实施

以生为本,紧密联系学生的学习需求是实施科学课后服务必须遵循的原则。课后服务要以资源开发为育人土壤,以服务课程为联结支点,以实践性作业为载体,指向学生核心素养,形成常态化的育人路径。

1.资源利用为课后育人厚植土壤

乡村小学科学拓展性服务的生长点应根植于本土资源,我们以单元内容的延伸与拓展为主线,找准切入点,开发利用各类资源进行育人活动。

(1)校内资源开发,全方位提升育人厚度

教师要寻找科学教材内容的切入点,引导学生利用校内闲置的资源,开展课后服务育人活动。我们利用仪器室的导线、U形铁芯开展强磁力电磁铁研究活动;利用烧瓶、玻璃管、橡皮塞开展热胀冷缩拓展活动;利用显微镜、玻片、采血器制作并观察自己的血液涂片;利用塑料瓶、吸管、回形针研究沉浮的秘密。课后服务要充分开发利用校园环境中与科学有关的资源,让校园成为主阵地。

(2)校外资源开发,多渠道延伸服务平台

教师要挖掘社区、自然界的资源,扩大课后服务的平台。教学“岩石和土壤”内容时,我们以“家乡岩石展览会”活动为切入点,组织学生采集身边的岩石,指导他们运用科学的方法对岩石进行比对、分类和鉴别,提升探究能力;组织学生参观长兴金钉子岩石博物馆,了解岩石的前世和今生,增进他们对祖国和家乡矿产资源的了解。教学“环境”内容时,除了在校内探索外,我们还发挥污水处理厂、垃圾发电厂等环保教育基地的作用,设计定点、定时、定人的科学教育活动,便于学生在课后服务过程中进行参观和学习。课后服务要从校内拓展到校外,拓宽服务渠道,以补充校内资源的不足。

(3)信息资源开发,多维度拓宽信息视野

开发和利用能促进学生科学学习的网络资源,已成为当前课后服务的重要技能。我们利用之江汇教育广场课后服务专区,结合学生的学段、教材内容,选择适合的精品课程、同步课程、趣味课程来满足不同学生的学习需求。同时,为了开阔学生的视野,我们从海洋、航天、地球科学、生命科学等板块中选择适合的主题让他们在线学习,利用VR体验各类科技馆,身临其境地感受科技的魅力。这样的课后服务着眼更广泛的视角,拓宽了学生的科学眼界,提升了科学课后服务的质量。

2.拓展性课程为立体育人创设支点

传统的学科教学着眼于单学科育智,却忽视了对学生综合能力的“唤醒”。我们设计了以培养学生核心素养为主线的拓展性课程,创设了育人的支点,促使不同学科之间通过问题、概念、项目、成果联结在一起,侧重在实践中使学生内化各学科的知识和能力,促进他们核心素养的提升。

(1)横向衔接其他学科,实现跨学科育人

作为常规科学课程的补充和延续,小学科学课后服务课程应着眼统整学科,实现跨学科育人。鉴于长兴夹浦镇有许多大小不一的古桥,我们开展了以探秘古桥为主题的跨学科育人活动(如图3),将数学、信息科技、综合实践、艺术等学科相互关联,发展学生发现问题、解决问题的能力,引导他们热爱家乡,提升他们综合素养。

(2)深度融合劳动教育,落实实践育人

生命科学领域的主题包括种植植物、观察动植物的生长变化等。为实现劳动教育全学科渗透,我们结合服务内容,利用校内的空地开辟芦雁生物园,作为科学教育、劳动教育的项目基地,设计了多样化的项目化课程(如图4),让学生围绕认识土壤、播种种子、打造乐园、认识动植物等内容展开活动。一方面,学生通过种植、观察,认识生物结构与功能的联系;另一方面,他们通过松土、锄草、剪枝等实践活动,体验劳动过程,了解各类劳作工具的用途和技术的发展。

(3)开展特色课程,彰显个性化育人

为满足学生个性化成长的需要,我们建构了“三智科学”课程体系,即智能科创、智趣七巧、智慧实验课后服务课程。三类课程的主题均取自生活,又回归生活。智能科创课程主要结合具体任务,通过编程,培养学生分析问题、解决问题的能力;智趣七巧课程将生活中事物、建筑融入拼搭过程中,同时结合数学、科学、艺术等学科,启迪学生的创造意识,提高其科学素质和审美能力;智慧实验课程集趣味性、科学性、实用性一体,选择贴近学生生活的问题,设计实验方案,进行实验探索,培养他们的理性思维以及严谨细致、追求创新的科学精神。

3.多元化实践性作业为学生发展立柱架梁

我们根据学生的学习基础和可利用资源,设计开发了多元化实践性作业,引导他们多重体验、训练与操作,为他们的个体发展立柱架梁,实现作业育人。

(1)开发差异化、进阶式项目化作业

课业辅导课程中,我们开发差异化、进阶式的项目化分层作业,实现作业的诊断激励功能,彰显作业的育人价值。例如,“电”单元的教学以设计安装一个照明电路为工程任务,驱动学生运用并联、串联等电路知识进行工程设计的分层实践活动(如图5)。学生根据自己的能力水平,自主选择任务清单,在适合自己的活动中获得成功的体验,实现了能力与思维的双重进阶。

(2)开发主题化、沉浸式作业

我们注重开发主题化、沉浸式作业,以大单元、大任务的作业形式,引导学生系统学习、沉浸式探索。例如,“浮与沉”主题作业(如图6),让学生循序渐进地根据每个小主题的引领,利用器材完成作业,培养他们大胆质疑、合作分享、乐于探究的科学品质。

四、课后服务成效

1.学生:减负增效,提升核心素养

教师通过问卷调查采用1~3分的评价模式,评价学生核心素养的达成情况,并结合过程性评价、表现性评价对他们的核心素养培养成效进行综合评定。其中,90.4%的学生形成了健康生活、珍爱生命的意识;82.3%的学生认为课后服务使自己对学习更有信心;70%以上的学生已初步形成具备实践能力、创新意识,并积累了一定的人文素养、审美情趣。这表明,课后服务能显著提升学生的核心素养。

2.教师:优教提质,增强育人能力

课后服务范式的实施促使教师积极探索育人的渠道,从单学科育智向单学科多育、综合学科多育转型,由学科教学升级为学科育人。该范式以核心素养为育人导向,主动变革教学实践,从传统的关注知识与技能的“点状”“传输”,变为关注学生在主动学习过程中所形成的方法、态度、品格、境界的综合效应,关注学生核心素养的提升。

3.学校:家校合力,扩大影响力

学校以“三化、二率、一特色”为着力点,全方位、立体化推进小学科学课后服务育人的进程。其中,“三化”是指实践作业项目化、拓展活动多元化、特色课程个性化,突出学生的主体作用,强调他们的多元需求、个性需求;“二率”是指学生、家长满意率,以此督促教师反思、完善育人的内容和途径;“一特色”是指学校的“三智科学”课程特色,突出学生的个性化教育,强调学校教育的主阵地作用。在学生和家长问卷调查中,学校课后服务得到了普遍的正向评价,这进一步增强了我们提升小学科学课后服务质量、将“双减”落到实处的信心。

(作者单位:浙江省长兴县夹浦镇中心小学)

参考文献

[1]郁波.科学教师教学用书[M].北京:教育科学出版社,2020.