跨学科概念的教学设计与实施

作者: 娄立新

科学课程标准提出了物质与能量、结构与功能、系统与模型、稳定与变化4个跨学科概念。跨学科概念强调对知识的综合理解与运用,它立足学生的终身发展和社会发展需要,帮助他们将来面对真实问题时能综合运用知识予以解决。

在小学阶段,基于学生的认知能力,跨学科概念不应是硬性的学习指标,而应是渗透、初步理解。学生在学习过程中,通过亲历实践活动逐步感知自然世界的事物存在着物质与能量、结构与功能、系统与模型、稳定与变化的关系,逐渐理解跨学科概念,并学习运用跨学科概念解释更多的自然现象,解决现实世界的真实问题。

实现小学阶段对跨学科概念的渗透教学,关键在教学设计。教师要对跨学科概念、核心概念、单元概念、课时概念之间的关联有准确、清晰的理解与把握,要心中有大方向、大目标、大概念,要在着手设计每一课教学时将“大”化“小”。

一、设计跨学科概念与课时教学目标的关联点

在设计教学时,教师要准确理解课时科学概念、单元科学概念、课程标准学习内容与要求、核心概念,要结合跨学科概念找到相关概念的实施路径,直达课时教学目标。

1.研读教材,明确学习内容

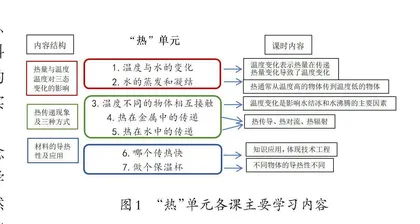

设计教学的起始是研读教材,教师要认真研读教材内容,理清单元内容的整体结构与逻辑,明晰每一课及各课之间的内容与联系,初步确定单元学习目标和课时教学目标。五年级《温度不同的物体相互接触》一课所在的“热”单元,各课主要学习内容如图1所示。

2.学习课标,理解内容依据

课程标准是教材编写的依据,指明了义务教育阶段科学学习的13个核心概念和4个跨学科概念,规定了每一个核心概念下的具体学习内容及要求,还增加了学业要求、教学活动指导意见和学业质量标准。这些概念及要求,是教师制订每一课教学目标的依据与指导。在设计教学前,教师要梳理本课教学内容在课程标准中隶属于哪个核心概念,核心概念向上要理解的跨学科概念是什么,向下需要学会的具体内容及达到的要求、标准。教师只有深入学习课程标准,才能精准把握每一课的教学内容、目标,在教学中强化跨学科概念(如图2)。

本课内容隶属于核心概念“能的转化与能量守恒”,向上需要理解的跨学科概念是物质与能量、稳定与变化,向下的具体内容要求是,举例生活中常见的热传递现象,知道热从温度高的物体传向温度低的物体。此外,教师还要了解学业要求和学业质量标准中针对热传递现象学生应学习到的程度、学习后的学业表现。教师通过研读课程标准,建立不同层级间的概念联结,明确本课学习内容的编写依据和把握程度,从而指导教学目标的设定。

3.结合学情,制订学习目标

学情的准确把握对教学目标的精准制订至关重要。教师只有准确把握学情,才能够设计出适合学生的学习内容与方法,才有可能落实以学生为中心的教学理念。

课堂上,教师引入了“凉奶变热”这一生活内容,学生的已有经验包括:凉奶变热常见的方法是放入热水中,热是从热水传给凉奶的,热量变化导致温度变化。学生不清楚的概念与探究方法包括:怎样获得证据认识热是从热水传给凉奶的(要借助温度的变化),怎样从这个具体认识过渡到一般认识(物体间的热传递现象),物体间存在着怎样的能量转移并具有稳定与变化的规律(指向跨学科概念)。教师明确了真实学情,就可以结合课程标准与教材要求制订更精准的教学目标。

通过做冷热水相互接触的实验,知道热从温度高的热水传向温度低的冷水,并趋向于热平衡;在持续的实验观察、对数据的分析中,初步理解物质与能量、稳定与变化这两个跨学科概念。

通过对生活中常见现象的分析,知道不同温度的物体之间存在热传递现象,并能举例说明。

教学目标是教学的方向与评价效果的“靶心”。教师在撰写教学目标时,倡导具体表述,使其具有更强的指导性与针对性。目标一中,“通过做冷热水相互接触的实验,知道……”指向的是课时概念目标,“在持续的实验观察、对数据的分析中,初步理解……”指向的是跨学科概念。目标二,侧重从不同温度的水过渡到一般物体,引导学生认识热传递现象普遍存在,并举例生活中的常见现象,做到学以致用,实现从概念向观念(认识)的转化与提升,进一步巩固对跨学科概念的理解。

二、设计跨学科概念的落脚点

小学阶段的跨学科概念不应是教师刻意去教,而应是学生通过亲历探究实践活动,面对观察到的具体数据、信息的分析,自己去感悟、初步理解。

本课中,教师在设计跨学科概念的落脚点时,可充分利用“冷热水相互接触”这一实验,引导学生分析冷热水温度的变化数据与形成的折线图,采用语言、比画的方法,展开分析与研讨,帮助他们理解热量从热水向冷水的转移。学生通过曲线图进一步观察温度变化的全过程,会发现冷热水温度呈现“快速接近—重合—一起逐渐降低”的规律(如图3),从而认识热水与冷水之间存在着能量转移,且是一个从变化到稳定再到变化的过程。

本课旨在让学生初步理解“物质与能量”“稳定与变化”两个跨学科概念。学生对跨学科概念的理解,落实在具体的探究活动中,离不开教师针对跨学科概念进行有目标、有方法地设计教学。

三、设计学生是否学好、学会的评价点

课程改革强调从教好向学好、学会的转变。以学生为中心,培养他们自主学习的能力是探究实践这一核心素养的具体内容。如何判断学生是否学会?采用怎样的评价方式来实现“教—学—评”一体化?课程标准指出,小学阶段要尤其重视过程性评价,将评价嵌入在学习过程中,可以通过观察学生的各方面表现来进行评价。

本课中,除了采用课堂观察的方式来评价教学效果外,还设计了有趣的活动来反映学生的学习效果。冷热水相互接触后温度变化实验是本课的重点探究活动,为了解学生对这一变化规律的掌握情况,教师设计了一个冷热水相互接触的小游戏“两只手走向何方”——一名学生的手代表冷水,另一名学生的手代表热水。当教师宣布游戏开始后,观察学生两只手的走向,来评价他们对冷热水接触后温度变化规律的学习状况。游戏不仅反映了教与学的效果,也促进了学生对知识的理解,帮助他们更好地理解课时概念和跨学科概念。

此外,语言表达也是反映学习情况的重要载体。课的最后,教师请学生说一说学习的收获,引导他们表述学习收获、理解跨学科概念,对今后的学习奠定基础——物体(物质)间存在着热量(能量)传递(转移),呈现出“变化—平衡—变化”的特征。

四、设计跨学科概念的支撑点

科学课堂强调以可解释的证据为导向的教学实践,践行以学生为中心的理念。数字化资源为学生自主收集、处理、呈现数据,获取证据,开展基于证据的科学解释提供了重要支撑。

目前,科学课堂利用传感器助力数字化教学的方式比较多见。传感器的使用能够帮助学生更快、更准地收集和处理数据,为他们提供具体的数据支持,使他们可以更加深入地研究科学现象的本质和规律。这种从定性到定量的转变,有助于概念建构,培养学生的科学思维、探究能力,发展核心素养。

教师可以在“冷热水相互接触”实验中引入温度传感器,将传感器与实验器材、平板电脑分别连接,成为一个数字化系统(如图4)。在教师的指导下,学生设置后系统每隔1分钟(或更短的时间)获取温度变化的数值,同步在平板电脑上显示,并自动生成温度变化的曲线图。这一数字化资源的使用,大大激发了学生参与科学探究的兴趣,促进他们分析数据、得出科学结论,进而发展基于证据的科学解释能力。

本课中,学生对跨学科概念的理解,很大程度借助于传感器所提供的数据与曲线图。数字化资源的使用,大大节省了学生收集、记录数据并绘制曲线图的时间,使他们有更多的时间基于获得的数据进行分析、研讨。教师也有较充分的时间引导学生分析、比较数据与曲线图,帮助他们更好地理解“物质与能量”“稳定与变化”这两个跨学科概念的内涵,实现数字化资源为科学学习赋能的目的。

结语

每一课的教学如何围绕具体知识展开?怎么与跨学科概念进行联系?教师要从教学目标、内容、方式以及评价等方面整体去架构、设计。数字化资源的运用,为学生提供更直观的信息,促进他们对数据的分析与利用,达成对知识的深度理解,可助力实现课时概念建构与跨学科概念初步理解的关联,有效发展核心素养。

(作者单位:天津市教育科学研究院)

参考文献

[1]黄荣怀.数字技术赋能当前教育变革的内在逻辑——从环境、资源到数字教学法[J].中国基础教育,2024(01).