基于素养导向教学《温度与水的变化》

作者: 沈晓英

科学课程倡导素养导向下的课堂教学。实际教学中要真正运用好这种方式,并非易事,值得教师深入探索。教师要深读教材编写的基本逻辑与要义,找准“引导学生到哪儿”和“用什么方法带学生到那儿”的平衡点,通过评价判断学生是否实现了能力的迁移,探索素养导向下课堂教学的新样态。

一、依托教材,精准聚焦

要上好一堂课,可以有不同的路径,我的做法是——由终启始。“终”是什么?在追求素养导向下课堂教学的重要一环是熟悉教学目标,做到有的放矢,也就是说,准确的教学目标就是“终”。一线教师通常借助教师用书来把握教学目标。但是,在日常教学中会遇到不同年级的教学内容中有相类似的活动编排,教师如果对教材的系统性不熟练,就会发生目标定位不准的情况。因此,教师要深读教材编写的基本逻辑与要义,精准聚焦科学目标。

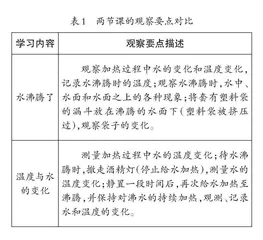

1.分析教材,对比探索活动的观察要点

五年级《温度与水的变化》一课与三年级《水沸腾了》一课的教学活动比较相似,都是给水加热至沸腾。如果对比两个实验活动的观察要点,就会发现有所不同(见表1):三年级《水沸腾了》的实验活动落在“沸腾的现象观察、沸腾的温度”上;五年级《温度与水的变化》的实验活动落在“热量变化导致温度变化、温度变化导致水形态变化的观察”上,也就是本节课“引导学生到哪儿”的落脚点。两者的内在关联是:前者是后者的学习起点和认知基础,而后者是前者的学习进阶。可见,这两节课的学习内容是非常好的体现进阶思维的素材。

2.对比教学目标,把握学情

教师在确定“学什么”的问题上,一定不能忘记“学情”因素。以“科学观念”目标为例,学生对于“水的三态变化的关键因素是温度的变化”“水的沸点是100摄氏度,凝固点是0摄氏度”等观念目标已经掌握了,因此,在五年级的课堂上教师无须再花太多的时间在这两个目标上。而热量是很抽象的概念,即使对于五年级的大部分学生而言也存在理解的困难。于是,本节课的方向就更清晰了,即引导学生“理解热是能量的一种表现形式,热量变化导致了物体温度变化”(见表2)。

表2 两节课的科学观念目标对比

[维度 水沸腾了 温度与水的变化 科学观念 沸腾是水受热超过一定温度时发生的剧烈的汽化现象,沸腾过程中水的温度不再发生变化。 知道水通常以固态、液态、气态的形态存在,形态变化取决于温度等; 理解热是能量的一种表现形式,热量变化导致了物体温度变化;分析物态变化的实验探究情况,知道水的凝固点和沸点。 ]

3.对比单元架构,明确定位

三年级“水”单元以水为对象开展探究学习。它的目标定位在通过学习让学生发现水的一些基本属性与特征,从而建构“水是一种常见而重要的物质”的概念。

五年级“热”单元学习内容对应的核心概念是“能的转化与能量守恒”,内容要求为:举例说出生活中常见的热传递现象,知道热是从温度高的物体传向温度低的物体,从物体温度高的部分传向温度低的部分。对比单元架构不难发现,本课需要明确“引导学生到哪儿”的精准定位是:“热量是能量的一种变化的量,热量会传递”“知道热是从温度高的物体传向温度低的物体,从物体温度高的部分传向温度低的部分”。

二、寻找平衡,落地理念

教师用对比的方法对教学活动的观察要点、教学目标、单元架构关联进行分析后,要明确“引导学生到哪儿”,思考“用什么方法带学生到那儿”,即教学过程的设计,进而在“学的逻辑”与“教的立意”中寻找一个合适的平衡点。

1.唤醒旧知,建立学习关联

教材中的“探索一”是“整理水形态的变化与温度的关系”。这一活动的意图是唤醒学生的旧知,并且试图让他们将旧知与新知建立关联。于是,我设计了“承上启下”的启发式问题:是什么方法让热水温度持续上升,并且直达沸点进而汽化?问题中出现了“温度持续上升”“沸点”“汽化”等具有因果关联的词语,它们可以帮助学生回忆三年级学习的关于“水的沸腾过程与现象”的知识,快速重温“持续给水加热,水的温度不断升高,烧杯底部出现小水泡,水泡不断变大,升至水面,破裂,汽化”的科学概念。这是唤醒旧知的过程,是一种“承上”。这一启发式问题中的“启下”主要表现“是什么方法”的回答上。学生要回答这个问题并不难,因为他们看到我在展示实验中用的是酒精灯。不过,酒精灯只是一个静态的工具,并不是最佳答案。我的预设回答是用点燃的酒精灯给水加热的方法。这个回答为接下来启发学生提出假设铺设了“台阶”,使得他们在关联上面的情境后较容易提出假设——用“火”将水加热到100摄氏度,水会沸腾,它的形态会从液态变化为气态;将“火”撤走,停止加热,温度会下降,水蒸气会变成液态的小水滴。这一假设的意义在于将“火”与“热量”建立关联。

2.设计记录单,明确观察要素

将“火”与“热量”建立联系之后,五年级学生均能顺利作出“用‘火’加热水后,水的温度上升,达到100摄氏度时水会沸腾,同时产生大量的水蒸气;撤走‘火’,水散热后温度下降(降至0摄氏度时凝固成冰)”的假设。但是,学生要观察什么?记录什么?汇报什么?怎么汇报?也就是观察要素的明确,是考量教师“怎么教”的关键所在。于是,我设计了“给火”和“不给火”两个情境下的对比记录表,这样观察要素就十分明确了——持续给“火”,观察并记录温度和水的变化;沸腾后撤走“火”(图1中第6分钟后撤走酒精灯),观察并记录温度和水的变化。

可见,一堂课的实验记录单很重要。这节课上,我提出的“给火”与“不给火”的正向和反向假设,让学生获得更多的寻找佐证假设信息的源头,进而建构概念。

3.呈现多组信息,建构科学概念

利用实验数据组织学生研讨的环节是发展他们科学思维的良好时机。本课的探究实践活动中,学生需要记录一串连续的数据,而数据的分析直接关系到他们对核心概念的理解与掌握。五年级学生对于折线图并不陌生,他们具备了绘制和阅读折线图的能力。因此,本课中我让学生用绘制折线图的方式呈现实验数据。

各组利用画廊式展板展示本组的折线图,学生可以在组内分析数据,发现规律,同时对比其他组的实验结果与规律。一般来说,教学至此,教师可以引导学生推导概念。但是,我将每个组的折线图合并绘制在一张班级实验信息汇总表上,组织学生分析每个组的折线图走向,纵向发现规律;让学生分析几个小组数据折线的重合度情况,横向思考这说明了什么,从而引导学生自然而然地建构“热量变化导致了物体温度变化、物体的形态变化取决于温度”这一科学概念。

三、用好评价,应用迁移

通过评价,教师可以检测、诊断教学行为,推进课堂教学,判断学生是否到达了“预定的目的地”,是否实现了对知识的应用迁移。

本课探索初始,出现了“火”这个学生熟知的物质。这是学生由我的问题“热量由谁提供”而提出的,这是一种基于学生“学”的逻辑层面的“教”。在作出猜测和设计方案的过程中,学生始终用“火”来代替热量,顺利地提出假设,并在组间的交流中,完善可行的实验方案,这是他们在自评与互评中的“学”。学生在汇报研讨的阶段,对于“加热水,水温上升至沸腾,撤走酒精灯,水温下降”这个结论达成共识。

科学课程标准的理念之一是面向全体学生,在综合评价中,教师要注重过程性评价与表现性评价。为了更好地达成以评促教的目标,在《温度与水的变化》一课的评价方面,我特意设计难以量化却对学生的核心素养至关重要的关于“态度与习惯”的评价项目与要求,包括课前准备、认真倾听、器材整理、探究兴趣、实事求是、追求创新、合作分享等维度,采用自评和组内互评的形式,促进每一位学生的发展。每个项目的最高评价为3颗星,学生可以用勾选的方式进行评价。

一堂有深度的、素养导向的课堂学习是经得起有难度的“问题解决”来检测和评价的。我在本课的最后环节,将课堂内“水”这种学习载体(媒介)推及至生活中的其他物质——铁水和干冰,让学生解释它们的由来。设计这个问题评价的是学生的应用迁移能力与创新思维。

(作者单位:浙江省宁波市行知实验小学)

参考文献

[1]程少波.“教学评一致性”:内涵、核心与路径[J].福建教育,2020(44).

[2]郁波.科学教师教学用书(三年级上册)[M].北京:教育科学出版社,2019.

[3]郁波.科学教师教学用书(五年级下册)[M].北京:教育科学出版社,2020.