发展核心概念,引领深度学习

作者: 吴景婵 韦杰

随着课程改革的推进,我们愈发清晰地认识到,碎片化教学方式和简单的知识点堆砌,已无法满足现代教育的要求。课程标准倡导,以促进学生核心素养的发展为核心,这一变革引领着教学方式的深刻转型。

胡卫平教授将科学教学定位为“实现一个趋向于核心概念的进展过程”,也就是学生通过探究和实践,逐渐理解与他们日常生活相关的事件和现象的核心概念,并在这个过程中提高自己的认知水平。[1]这一定位不仅揭示了科学教学的内在逻辑,更凸显了探究与实践在学生学习过程中的重要性。

在《动物行为与环境变化》一课教学中,我们尝试在核心概念引领的科学教学中发展学生的核心素养,既丰富他们的知识,又培养他们的深度理解和独立思考能力,使他们更好地应对现实生活中的问题和挑战。

一、以教学目标承载概念分析

以核心素养为导向的教学改革,在教学目标上,强调从知识本位走向核心素养本位。教学的首要任务是解决为什么而教,落实核心素养是教学的出发点。

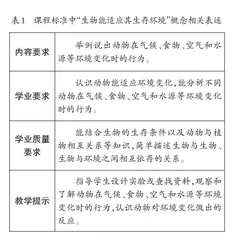

《动物行为与环境变化》一课,是在学生学习植物、动物能通过制造或获取其他生物的养分来维持生存的基础上,进一步认识生物与环境的相互作用,指向核心概念“生物与环境的相互关系”及其下位具体概念“生物能适应其生存环境”。课程标准对该具体概念的相关表述见表1。

分析不同版本《科学》教材发现,教科版、苏教版、青岛版教材中此内容都指向共同的教学目标,即知道当环境条件发生变化时,动物的行为也会相应改变以适应环境的变化。同时,教科版教材还强调,要意识到动物要依赖于环境而生存,保护环境就保护了许多动物。剖析核心概念“生物与环境的相互关系”内涵不难发现,生物既要适应环境,也影响和改变着环境,生物与环境相互作用、相互协调。我们将教材编排的逻辑与核心概念的内涵结合起来分析,再将核心概念进一步细化可以发现,《动物行为与环境变化》一课对应的核心概念内涵为“动物与环境相互作用、相互协调”。将核心概念的内涵与课程标准、教材对比分析,可以基本确定本课的教学目标(见表2)。

基于核心概念提炼教学目标,教师可以更加精准地把握教学重点,避免知识碎片化和浅表化,使教学具有系统性和完整性。素养导向下的教学目标,侧重从知识向能力和品质转变,有利于全面提升学生的核心素养。

二、以探究活动勾勒概念框架

探究活动如同课堂骨架,具有很强的支撑性,是学生深化理解、掌握概念的重要途径。如何用探究活动勾勒概念框架?核心概念的建构一般可以经历三个转化过程(如图1),[1]本课的教学路径如图2所示。

一是将事物转为经验。个体通过感知与体验,将情境中的相关事物转化为个体的初始经验。在引入环节中,创设“中华秋沙鸭为什么到重庆过冬”的问题情境,唤醒学生的已有经验,引发他们探究具体概念“生物能适应其生存环境”的兴趣。

二是将经验化为概念。在探究实践或问题解决中,将初始经验转化为具体概念并逐步转化为核心概念。在活动二中,学生探究松鼠、青蛙、企鹅、角马等动物适应环境变化的行为,了解游牧民族逐水草而居的例子,思考:如果游牧民族定居草原某一处,常年放牧于此,会出现什么情况?这些活动,整合“生物能适应其生存环境”这一具体概念,帮助学生最终建构本课核心概念“生物与环境的相互关系”。

三是将概念结构化。通过理性思维的深度加工和创造性重构,把具体概念放回到核心概念体系中,让具体概念与核心概念建立实质性联系,从而实现概念的结构化。本课活动三是利用活动一、活动二所建构的概念、核心概念,分析我国对大熊猫、亚洲象、藏羚羊等动物的保护。

以上概念框架,是对深度学习活动及有价值的学习任务进行的逻辑设计,我们希望通过这些探究活动,让学生掌握更系统而非零散的概念。完成这些活动,学生需要综合调用多种知识和方法,在原有知识的基础上,经历对话与讨论、应用与迁移等思维过程,构建新概念,丰富核心概念网络,逐渐发展解决问题和随机应变的能力。

三、以问题串编织概念网络

问题串由一系列有序的、逐渐递进的问题组成,旨在引导学生带着问题积极自主学习,由表及里、由浅入深地自主建构概念。如何以问题启发问题,串起概念网络,让课堂成为吸引学生的“磁场”?

进阶式问题引领学生思维的层层深入,是破译课堂“磁场”的密码。学习进阶不仅符合最近发展区理论,也符合螺旋式课程设计理论,其水平分为经验、映射、关联、系统、整合五个层级。[2]指向核心概念的进阶式问题,是根据水平层级把问题设计成从易到难的序列,促进学生的深度思考,其设计流程包括5个步骤。[3]

①确定教学内容的核心概念并化为核心问题;

②收集科学的学习进阶框架;

③将陈述式概念层级转化为关键问题;

④按照教学要求将关键问题拆分为子问题;

⑤以应用型的问题结尾,构成进阶式问题串主线。

根据前文的梳理,本课的核心问题是动物与环境之间存在怎样的关系,基于学习进阶理论的设计流程,我们设计了进阶式问题串(见表3)。

这些问题串,循着知识性概念到核心概念进阶的轨迹,考虑了前后问题的逻辑关系,由浅入深,强调在开放的情境中以开放性问题激发学生的积极思维。学生围绕问题交流、合作,搜集证据并评价自己和同学的观点,最后得出结论,这是合作学习理念倡导的方式,也是理性思维发展的重要途径。

四、以拓展任务实现概念迁移

在课堂实践中,概念的应用迁移不仅是发展学生核心素养不可或缺的一环,更是衡量他们学习成效的重要指标。通过巧妙的应用迁移,学生能够将所学知识内化于心、外化于行,从而不断提升核心素养。

基于此,本课设计了拓展任务:调查重庆为保护中华秋沙鸭做了哪些工作,你还可以提出什么建议?引导学生通过应用型任务迁移核心概念“生物与环境的相互关系”,深化对保护中华秋沙鸭这一议题的理解。通过完成这一任务,学生不仅能够将所学的生态保护知识运用到实际中,也能提升社会责任感和实践能力,自觉为保护中华秋沙鸭这一珍稀物种贡献力量,让家园更加美好。

这一环节,实现了课程内容与学生生活、学科实践之间的协调和融通,赋予科学学习更具体、鲜明的现实意义。学生在思考、讨论与实践中,建立科学要素之间的联系,发展科学观念,发散科学思维,拓宽探究实践,树立社会责任感。

(作者单位:广东省东莞市松山湖第一小学)

参考文献

[1]王强,李松林.大概念教学设计的三个框架[J].教育科学探究,2022(09).

[2]董友军,李碧武.基于“学习进阶”理论的高三物理一轮复习教学策略与实践路径[J].教学月刊·中学版(教学参考),2023(Z1).

[3]赵欢,李娘辉.概念教学中进阶式问题主线策略的研究——以“细胞的增殖”为例[J].中学生物教学,2021(23).