“制作船舶”项目化学习活动设计

作者: 孙瑜珊

一、项目化学习的主题确立

1.提炼层级目标,确立项目主题

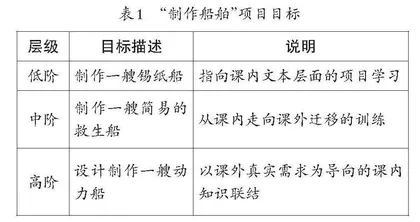

五年级“船的研究”单元《设计我们的小船》一课,要求学生学习力学原理和建构空间概念。这对学生来说过于抽象,他们很难将对“浮力如何影响物体的运动状态”“什么因素会影响物体受到的浮力大小”“为什么沉在水中的材料也可以设计成浮的物体”等问题的理解与现实生活建立联系,导致在学习后对单元概念的掌握情况较差。这节课的目标指向是什么呢?基于科学课程标准和数学课程标准,我们以通过运用科学和技术进行设计、解决实际问题和制造产品的活动(制作船)为大概念,带动不同类型的材料在工程建造中起具体功能等概念的发展,对“制作船舶”项目进行了目标提炼(见表1)。

表1 “制作船舶”项目目标

[层级 目标描述 说明 低阶 制作一艘锡纸船 指向课内文本层面的项目学习 中阶 制作一艘简易的救生船 从课内走向课外迁移的训练 高阶 设计制作一艘动力船 以课外真实需求为导向的课内知识联结 ]

2.基于教学目标,构建项目框架

项目化学习强调学生在一段时间内通过对“真问题”进行持续研究,实现对核心知识的再建构和迁移,强调培养他们的批判性思维以及问题解决与合作分享能力。

我们围绕“制作船舶”项目,参考布鲁姆认知领域的教学目标,将学习任务按环节或阶段拆分成项目子任务,开展了8个子项目活动(如图1),助力学生掌握、内化所学知识技能。

二、项目化学习的实施支架

1.情境支架

项目化学习特别强调问题驱动及问题的真实性,好的驱动型问题可以在项目学习中激发学生的兴趣。

在实际操作中,有的教师往往会先在生活中发现真实问题,得到驱动型问题的雏形。事实上,并不是指向生活的真实问题就是项目化学习中的“真问题”,真问题的判断标准应该有两个:一是学习意愿的发生,二是问题具有一定的挑战性。这需要教师提炼真实问题背后的本质问题,构思真问题的设计过程和实施路径。

在“船的研究”单元中有“造一艘小船”的活动,设计之初我们从“锡纸船载重”开始构想,但这和学生的生活对接不上,他们很疑惑为什么要设计一艘小船。为将本质问题与学生的真实生活联结,我们做了学情诊断,创设了以下问题情境:2022年9月,慈溪市遭受台风“梅花”侵袭,市内发生严重内涝, 一些河流出现超警戒水位,部分街道变成了“小河”,导致人们出行困难,严重影响人们的生活。教师利用视频和图片引出真问题:面对这样的台风与暴雨,我们如何就地取材,制作一艘最少能承受一个人重量的救援小船?

真实救援任务情境驱动学生引发高阶思维,同时提供问题的内化组织结构。在特定的急救情境下,学生的造船情绪高涨,自发开启了造船探究之旅。教师通过“真实问题(来源真实生活案例)→大概念问题(链接课程标准)→学生问题(适应认知)”的问题内化路径,将真问题转化为适合学生学习的有价值的问题。

2.学情支架

学情支架出现在学生的真学情暴露阶段,基于他们的记忆类知识与经验,教师主要搭建知识性支架。

在“制作船舶”项目的导入阶段,学生将遇到的学习问题(见表2)。

通过对问题的思考,我们界定了问题的“成功标准(承受1个人的重量)”和“限制条件”后,学生列出了需要解决的问题清单(见表3)。

在这个过程中,教师列出问题清单,学生对问题进行了分类并讨论如何解决,从而建立了“提问—归类—策略—实施”的问题解决思维。此时,通过“各种各样的船”和“制作船的材料”两个子项目学习支架,串联起学生原有的知识体系。

3.跨界学习支架

跨界学习是指超越学科记忆与理解层次的学习,学生在解决问题或项目的过程中不断切换视角去分析,根据已有成果不断发表阶段性的观点,对各种观点进行综合与评价。在这里,我们根据每个项目的特点和学生的学情适度调整学习层次或者适当增加支架设计,实现跨界学习的发生(见表4)。

设计阶段,往往是学生思维发散碰撞、跨界学习的最好时机。但是在这个阶段,学生往往因为认知水平和能力有限,而陷入学习困境。此时,教师应该设计连贯性强、层层推进的问题链和问题矩阵,从过程方法、知识与技能多方面给予学生支持。

设计时从个人想法到确定小组方案,在这个过程中合作性学习凸显出重要功能,这也是项目化学习的魅力所在。在合作学习中,学生常暴露出坚持己见、不愿意妥协、无法确定哪种方案好等问题,因为无法达成共识的关键在于缺乏有力的依据去证明这个设计是可靠的。于是,学生明白了:只要以“证据说话”,“平等对话”与“决策”也变得更加容易。

当然,学生的学习差异性也很大,部分学生知道“沉浮与浮力、重力”有关,但对“浮力是怎样的力”一知半解。于是,我们组织学生以小组为单位设计了以下几个实验:

探究实验1:改变物体的形状,能否改变其在水中的沉浮状态?

探究实验2:上浮的物体在水中受到的浮力大小与什么有关?

探究实验3:下沉的物体有受到浮力的作用吗?

通过探究实验,学生建构了“浮力大小与物体浸入水中的体积有关”这一概念。完成设计后,进入建立模型制作和测试阶段,我们再次组织学生对问题进行了梳理(见表5)。

通过搭建的学习支架,学生对模型再次进行计算、优化、改进。“学习层次+适应性”跨界学习支架打通了学科教学与项目化学习,以支架设计的多样性来体现跨界学习的层次性。

三、项目化学习的跟进评价

在项目化学习中,形成性评价和总结性评价给学生提供了多方面的反馈,能帮助他们实现深度学习,产出高质量的作品。为了突出对学习成果(产品和过程设计)的评价,教师要确定学生是否达到了项目最初设定的学习目标,并以鼓励的眼光看待学生的收获与发展。

表现性评价前置,凸显评价的指导性。在探究过程中只评价学生的学习成果是不够的,我们采用过程性评价、总结性评价策略及多元主体参与的评价方法来促进他们真正投入学习。在每个学习活动中都设计与之对应的学习单和教师评价表,评估学生的实践情况。教师围绕核心知识、学习实践、学习过程中的成果、成果评估等四个方向设置评价标准(见表6)。以打星的方式进行小组评价(1~5颗星),学生可以根据完成情况分别“打星”,教师巡视,最后全班交流评价。

搭建展示平台,产出高质量的学习成果。学校通过校本课程展示、科技节展示等平台,鼓励学生以团队的形式展示学习成果。2022年,我们开展了“童心童创”科技节活动,分别展示了“童趣乐翻天——制作泡泡机”“制作船舶”“我是工程师——制作桥梁”等课程内容。

在产品介绍和展示时,我们将游泳池搬到了学校大草坪,提升学生的参与热情,从而进一步推进了项目实施。

小结

创造性解决问题的能力是学生适应未来错综复杂社会的重要能力。项目化学习的最终目的,不是让学生掌握一大堆知识,而是重点掌握那些可应用迁移的知识和能力。唯有这样,才真正指向了科学素养的培养,学生的心智才能在不同的情境中灵活转换,成为“心智自由”的人,让项目学习为生活服务。

(作者单位:浙江省慈溪市文谷外国语小学)

参考文献

[1]夏雪梅.项目化学习设计[M].北京:教育科学出版社,2018.

[2]张悦颖,夏雪梅.跨学科的项目化学习[M].北京:教育科学出版社,2018.

[3]夏雪梅.项目化学习设计学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2018.

[4]李霞,张荻,胡卫平.核心素养价值取向的小学科学教学模式研究[J].课程·教材·教法,2018(05).