基于项目化学习教学《做个小温室》

作者: 王琪

《做个小温室》是二年级的内容,属于STEM项目化学习。项目化学习倡导学生解决真实情境中的问题,以此促进他们思维的发展,提高他们的创新能力和综合素养。

我尝试依据课程标准、教学目标,审阅教材涉及的关键概念与能力,提出真实的驱动问题:人们在冬季想吃蔬菜、水果,如何能解决这一需求?学生在了解需求的基础上提出驱动任务——制作温室。想要验证自己的方案是否可行,就要动手实践。学生进入前期的研究环节,他们通过查阅资料、小组讨论、寻求帮助等方法,了解有关温室的一系列基础知识,为后续设计方案和动手制作奠定基础。之后,学生对整个工程设计和过程进行反思与评价,引发更深层次的学习和理解。

一、创设情境,明确任务

教师出示以下情境:“小明想在冬天经常吃到甘甜多汁的西瓜,可是妈妈告诉他,西瓜只有在夏季才会生长。这让他很苦恼,你能不能想办法帮他实现这个愿望呢?”学生展开头脑风暴,提出自己的解决方案:①询问水果超市;②给瓜苗做一个温暖的小房子,让其在房子里面生长、发芽;③网上购买。这时教师追问:“无论是超市购买,还是网上购买的西瓜,都是从哪里生长出来的呢?”从而引出温室(大棚就是温室)这一话题。教师告诉学生,正是因为有了温室,我们才能在寒冷的冬季吃到新鲜的水果、蔬菜,请大家一起帮小明设计并制作一个小温室。

教师通过创设冬季想吃到反季节水果这一真实情境,明确本节课的任务是设计、制作小温室,激发了学生的好奇心和求知欲,使其主动地投入后期的活动探究中。

二、前期研究,搜集证据

要想设计制作温室,就要先了解温室。教师提问:“你去温室里采摘过草莓吗?你们见过的温室是什么样的?它是什么形状的?为什么这样建造?”这些问题引导学生回忆冬季采摘草莓时见到的温室,让他们尝试描述温室的外形特点,并说出这样建造的原因。教师指导学生用完整的语言表达,并根据他们的回答进行板书,画出简易图。

接下来,教师出示各种温室的图片,指导学生观察温室并思考:温室是由什么材料建造而成的?为什么要用这样的材料呢?这再次引发学生头脑风暴:有的学生提出可能需要木质材料支撑,还要用铁丝捆绑固定支架,有的学生提出用螺丝、铁钉等固定支架。学生会提出各种设想,杂乱且无规律,教师引导他们归纳、梳理出选择制作温室的材料要考虑的因素,如保温性、稳固性、成本、美观性。经过讨论,学生认识到设计温室不仅要考虑结构,还要对温室材料的性质和使用方法有所了解。

最后教师布置前期任务:查阅相关资料,更加全面地了解生活中的温室,重点观察其结构、功能。在明确要求后,学生通过分工合作,主动查阅资料,比较不同材料的优缺点,梳理关于温室的信息并巩固和理解。

三、设计方案,修改完善

1.画一画

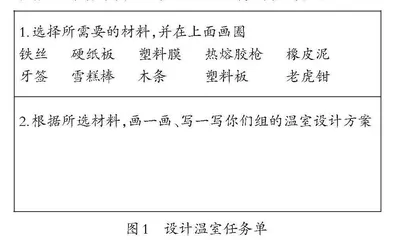

画设计图是工程师工作的重要环节,温室建造得好与坏,与设计图有很大关系。教师组织学生小组讨论,画出温室的设计方案,完成任务单(如图1)。教师指导:“我给你们提供了一个材料‘仓库’,这些材料我们前面已经基本了解过了,将你们需要的材料用铅笔圈出来。你们想用这些材料如何制作,把设计方案写或画在第二部分。”之后,教师巡视并给予相应的指导,提示学生可画立体的设计图。

2.说一说

每组选择代表展示任务单,汇报组内设计方案。学生分享设计方案时,教师提示其他组在倾听的过程中可以提出疑问或进行补充。在汇报的过程中教师要求学生完整地表达自己的观点,如:我们组选择的材料是 ,设计的方案是 ,优点是 。教师对学生设计的方案进行总结,例如:框架用木条等坚硬的材料制成,保证温室的稳固性;表面用塑料薄膜覆盖,保证温室的透光性;设计时注意尺寸。

整个教学借助任务单,通过汇报与交流,使学生的思维发生碰撞,有助于他们修改和完善自己的设计方案。学生主动参与整个设计过程,加之教师在温室结构、材料等方面的引导,使他们对温室设计的方案更加明确、规范、有科学依据。

四、制作模型,优化改进

学生明确“温室”的设计方案后,教师提供材料和工具,学生根据自己的设计图进行选择,小组合作,开始制作。由于制作过程对于低年段的学生而言有一定的难度,因此需要教师适时给予指导与帮助。具体的制作步骤如下。

搭建“温室”框架。根据组内的设计图,选择合适的材料,先搭建屋体的框架,然后制作“温室”的屋顶,最后将屋顶安装在屋体上。有些小组考虑到要保证稳固性,选择雪糕棒或者木条这样的材料来作为屋体的支架。此过程中,教师提醒学生每根支架的间距和高度要大致相同,以防出现制作的“温室”结构倾斜、框架高矮不同的现象。

制作覆盖部分。将选择的材料裁剪为合适的尺寸,均匀地覆盖并粘贴在“温室”框架上。有些小组考虑到“温室”的透光性,选择塑料膜作为覆盖部分,教师提醒学生将边缘粘贴牢固,以防出现漏水、漏风或者不稳固的情况。

固定底座。将硬纸板裁剪出合适的尺寸,然后将“温室”的底部用热熔胶枪固定在硬纸板上,增加结构的稳固性。在屋体侧面留出一部分作为门,可以做单开门或者双开门。教师鼓励学生可以在门的结构上进行创新。

制作完成后,学生以小组为单位讨论,对照制作“温室”要考虑的几点因素进行测试,并优化改进作品。例如,有的小组通过测试“温室”的抗压能力,发现其稳固性较差。小组讨论改进方法,并总结:先检查“温室”的框架是否牢固,若出现晃动的情况,就要借助黏合工具将每个连接点进行加固,然后检查覆盖部分与框架是否粘贴牢固,最后考虑更换覆盖部分的材料,若使用单层塑料膜,可考虑更换为双层塑料膜,进一步增加其稳固性。

五、交流汇报,评价反思

在全班交流汇报环节,每个小组介绍设计理念,展示成品。在介绍小温室时,学生对温室的整个设计和制作过程进行回顾、反思。接着,学生借助评价量化表(见表1)进行自评、互评,说一说哪里的设计比较好,哪里还有待改进,之后教师评。这个过程能够促进学生反思,引发他们更深层次的理解和学习,同时也能培养其语言表达能力。最后,检测组内设计的温室效果如何,学生在温室内外各放一盆长得差不多的植物,过一段时间后,看看它们的生长状况有什么不同,教师指导学生课后进行实验观察并及时做好记录。

六、案例反思

在本次实践活动中,教师优化项目设计,让学生不再是学习的被动接受者,而是成为学习的主人。

1.根据学生实际,确定项目的内容和形式

在设计作业时,考虑到一些学生对于温室的结构、功能、材料等方面缺乏认识,所以我布置了一些课外的任务,要求他们通过查阅资料、询问、讨论等一些方法了解一些与温室有关的基础知识。另外设计任务单时考虑到问题稍有难度,因此让学生采用小组合作、全班交流的形式解决问题。在整个探究活动中,学生经历在合作中的冲突、讨论和观点的碰撞后优化方案设计,获得突破难题的喜悦,最终设计出作品。

2.围绕教学目标,合理设计学习任务单

我借助学习任务单,在探究活动中给予学生适当的支持和帮助。先让学生选择设计温室所需要的材料,然后根据所选择的材料,以小组合作的形式,在方框内用画图和语言表述的方法将温室设计图呈现在任务单上,最后通过全班交流,对最初的温室设计思路进行修改与完善。我尝试将教学目标与学习任务单结合起来,尽可能地让学生在课堂探究活动中借助任务单达成学习目标。这不仅能够减轻学生的学习负担,也让他们更高效地完成学习任务。

3.课程标准导向,建立课堂评价与反馈体系

我采用学生自评、互评、教师评价的方式,引导学生针对学习过程和学习成果进行反思评价。评价的标准主要有以下几个方面:①学生是否掌握了相关的知识技能并实现了对概念的深度理解;②学生的学习成果是否解决了本课的驱动问题;③学生是否亲历了探究、动手实践的过程,方法是否得当等。我力求让学生充分展示自己的想法和研究成果,让他们知道什么是好的方法、成果,什么是不被接受的方法、成果,并利用评价中获得的信息诊断自己在学习中存在的问题,及时做出调整和优化,最终完成本课的学习任务。

(作者单位:江苏省南京市宇花小学)

参考文献

[1]柏毅,马利荣,吴枫.全国小学科学优秀教学设计案例(三、四年级)[M].北京:电子工业出版社,2021.