做自然笔记治疗“自然缺失症”

作者: 郑燕珠 何建东

美国作家理查德·洛夫曾说,儿童群体存在“自然缺失症”,这是一种危险的社会现象。从我们的亲身经历来看此言非虚,“自然缺失症”主要表现为:学生对周围自然环境的感知力不足,观察事物是走马观花式的,缺少照顾动植物的爱心、耐心……自然笔记的出现,不啻为教学应对的一个“良方”。

为缓解科学课堂尤其是生命领域教学中出现的“走马观花式的观察”窘状,我开展了“自然笔记在小学科学生命科学领域的应用研究”实践活动。活动的实施紧紧围绕两个关键问题展开:如何让全体学生,而不只是有画画天赋的学生参与?如何让学生持续参与,而不是一时的头脑发热?结合近两年的自然笔记教学实践,我摸索出了5个诀窍,和同行们一起分享交流。

诀窍一:精选内容,激发兴趣

四年级“生命的延续”单元,既要求种植物,又要求养动物。开始我想着配合教学进度,第一个活动就从种番茄开始吧!但是,一开始就遇到了问题,番茄种子被带回家就因各种理由不翼而飞的学生不下十个。一段时间下来,坚持种植又做了笔记的学生,更是寥寥无几。这时候,我就感受到做这件事情的困难——如何让学生动起来,尚且不说观察和记录,能动手种植就很不错了。

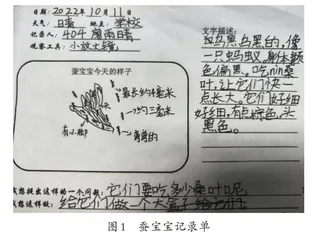

随着教学的推进,我又和学生一起养蚕,为蚕宝宝做笔记。在分发小蚁蚕的当天(小蚁蚕在收到货时已从卵中孵出),对比蚂蚁还小得多的蚁蚕,学生的积极性比种番茄时大大提升。当天,所有学生都非常认真、仔细地进行了观察,并在课堂上完成了第一篇关于蚕的自然笔记。在此后的两个多月里,学生及其家长在班级的微信群里,每天不间断地讨论蚕,每天都有很多精彩的“小故事”分享,也不愁自然笔记的文字描述部分没有素材。后来,养蚕活动居然悄无声息地蔓延到全校每个年级,不少学生把每次的记录单(如图1)订装成了一本“小书”,同伴影响的作用下,为蚕宝宝做“传记”在全校风靡起来……这时我才意识到,原来不是学生不肯动起来,而是之前选择的内容没有足够的吸引力!

诀窍二:把握难点,搭建支架

教学四年级“植物大观园”单元,眼看着又要回到似乎没那么有趣的植物专题了。怎么办呢?我回想种番茄的时候,尽管大致指导了番茄怎么种、自然笔记如何创作,但仍然有不少学生反映不会画、不会写。这说明学生需要学习支架,需要“够得着的梯子”。

学习支架1:目标明确,仪式感足

《校园里的树木》一课,明确指引学生观察的任务、怎么观察以及怎么记录。我是这样做的:提前拍摄并打印校园里的乔木图片,第一节课明确任务“寻宝”,找到图片中的这一棵树,并发现图片中没有的细节。同时,给足外出做自然笔记的“仪式感”,除了带小凳子、记录单和垫板之外,还会给每个小组准备尺子和放大镜,鼓励他们像科学家一样用放大镜去看一看,像数学家一样去量一量,并进行初步的记录。学生兴高采烈地“寻宝”,会看到一些平时没有注意到的东西,例如,树下有些菌类,散尾葵的树皮会脱落,细叶榕腐烂的树干里面有很多小动物……教学既立足于图片,又不仅限于图片。

学习支架2:欣赏作品,动手模仿

在美术学习中,欣赏和模仿是学生后期自由创作的基石,对于自然笔记创作来说,也同样奏效。学生一开始都是有些无从下手的,因此我收集了各级各类优秀的自然笔记作品供他们欣赏、评论,他们积累一定的方法之后,再动手就会胸有成竹。起初我尝试让学生一边观察一边画,但由于户外有太多有吸引力的事物,导致他们的效率很低,于是我采用了对着作品模仿的对策。

学习支架3:学科融合,示范引领

教师的示范引领对于学生创作有着显著的促进作用。自然笔记的创作涉及多种能力的锻炼,有明显的学科融合的特点。如美术绘画和鉴赏力、语言文字的表达能力、科学细致的观察能力等,需要美术、语文等各相关学科教师助力,从各学科的视角给学生更专业的指导。美术教师传授基本的美术绘画技巧,例如,树干即将中空腐烂的细叶榕,如何表现烂的、黑的地方?面对茂密的树冠,是否可抽离出一条有代表性的枝条进行特写?学生在表现出文字匮乏的困难时,邀请语文教师进行文字“打磨”……就这样,学生渐渐做出了一些好的自然笔记作品。

学习支架4:内容优化,灵活“撤”梯

自然笔记内容要依据学生的认知水平进阶设计。早期的自然笔记内容设计,明确地给出一些自然笔记基本的要素(主题名称、时间、地点、工具等),让学生去填充;中间是图文并茂的创作区;最后是问题的空间,延伸他们基于观察提出问题。后期的自然笔记内容设计,慢慢地“撤掉梯子”,渐渐地淡化前面所提及的要素,简化为一张空白的A4纸,让学生自由创作(如图2)。

学习支架5:科学阅读,拓展知识

“画画不够,文字来凑;字画不够,独特来凑。”这是我教学自然笔记课程的16字“箴言”。我鼓励学生利用他们的“火眼金睛”,看到别人没有发现的点。

正如并不是每位学生都擅长写作文,在做自然笔记上,不少学生同样在文字的撰写上有困惑。我的做法是:降低对这部分学生的要求,从写零星的关键词开始,慢慢过渡到一句生动的话;查找并打印本主题相关的文字资料,引导他们先从文字资料中寻找关键词、短句,结合自己的发现和语言进行糅合、润色。渐渐地,他们的自然笔记丰富了起来。

就是用这样的一个个支架,我带领学生“解锁”了更多主题,如灌木、水生植物、家里的植物、动物等。我常常惊讶于学生的提问和新发现,这也是自然笔记的亮点所在。例如,有名学生做三角梅自然笔记时,提出了“三角梅的金绿中带有一点黄,它是生病了吗”,这样包含思考又充满童趣和爱心的问题数不胜数。不少学生在观察活动中会留意到植物上的垃圾袋、口香糖、树干上的划痕等,将环保的理念融入自然笔记作品中。

诀窍三:形式多样,动静结合

如果做自然笔记的时间较长,学生容易失去耐心,这就需要教师“变着法子”和学生玩起来。做自然笔记的形式要多样化,除了纸笔的方式之外,还可以用黏土捏造、用树叶拼画、做植物标本、植物拓印、植物扎染、植物滴胶等。在创作内容上,除了相对静态的对象,也可以是动态的(蚕宝宝的一生),还可以是结合课本的科学探究,将其探究过程及发现用自然笔记的方式记录下来。例如,五年级“植物中是否含有水分”实验中,学生以自然笔记的形式记录了用手捏、用棍子戳等方式探究青菜、豌豆、水草、石榴籽中是否含有水分(如图3)。

对于低年级的自然笔记课程,我更注重多样化的实践。例如,从“为一片叶做自然笔记”开始:带学生在校园里挑选并捡回一片自己喜欢的叶子,和大家分享为什么喜欢它,将它的特点记录下来,利用课外的时间制作一幅树叶画……如此一来,学生能持续地、有动力地完成各项任务。

诀窍四:整合资源,助力教学

在自然笔记课程的开发和实施上,尽管有不少实践成果可借鉴,但各个地区、学校的学情和资源,以及教师的知识储备等诸多方面存在差异,难以在实践的方法、细节上给出完善的建议。因此,教师要与时俱进,借助线上资源,寻找解决困难的方法。教师可以这样做:通过可靠的途径,加入线上自然笔记学习群体,向全国各地的教师学习与请教;收集相关的公众号上的优质文章及查阅书籍文献,找到更权威的理论方法和实战经验。如自然笔记相关书籍——克莱尔·沃克·莱斯利、查尔斯·E.罗斯的《笔记大自然》,芮东莉的《笔记大自然》,富含生动有趣的语言,值得大家去品味。除此之外,教师还可以结合生物、地理等相关书籍,进行更深入的专业学习。

诀窍五:激发动力,创新评价

在我看来,做自然笔记要让学生获得亲近自然的体验。学生的努力需要被看见和肯定,对此我给予他们精神和物质上的双重鼓励。一是语言表扬。对于水平较高的学生,我真诚地夸赞他们观察得很仔细,画得太像了或者文字真生动;对于水平稍逊的学生,我会表扬他们看到别人没发现的点,有孙悟空一样的火眼金睛。二是物质奖励机制。我的科学课堂一直有“盖印章制度”,印章积累达标的学生,每个学期末都会有一次“摸盲盒”兑换奖品的机会。这些奖品大多都潜藏着小小的观察项目,有小动物、魔力种子、生态瓶等。这些奖品特别受学生欢迎,能驱使他们坚持做自然笔记。

小结

实施近两年来,自然笔记实践渐入佳境。2023年,我们带领学生参加了第五届全国“百城万人”自然笔记征集活动,提交的13个作品全部获奖,这也是学生第一次带着自己的作品走出学校,获得认可。我的自然笔记教学实践经验在片区教学研讨中分享,取得了良好的反响。

(作者单位:郑燕珠,广东省东莞市长安镇厦岗小学;何建东,广东省东莞市教育局教研室)

参考文献

[1]理查德·洛夫.林间最后的小孩:拯救自然缺失症儿童[M].王西敏,译.北京:中国发展出版社,2014.

[2]陈红波.“自然笔记”校本课程的设计与开发——基于上海市虹桥中学特色课程建设的探索[J].现代基础教育研究,2013(04).

[3]王子璇.自然笔记对提升小学生观察能力的实证研究[D].武汉:华中师范大学,2020.