“梅花”自然笔记课程设计

作者: 钟宇虹 章轩

电子产品的盛行对儿童的认知发展、身体健康和社交技能等都产生了影响,甚至导致他们注意力障碍、认知发展延迟和学习能力下降。当前快节奏的生活方式,使儿童缺少户外活动,导致他们缺乏关注大自然的热情和积极探索自然的兴趣。鉴于此,我们致力于开发自然笔记课程,为学生创造与大自然深度互动的机会。在设计“梅花”自然笔记课程时,我们鼓励学生细致地观察、用心地描绘、深入地交流、积极地思考以及系统地研究,进而引导他们亲近大自然,与大自然和谐相处。

一、多层次课程目标

我们将课程目标分为三个层次,分别是表层学习、深层学习和迁移学习。表层学习阶段,学生需要了解自然笔记的科学概念,了解梅花的科学概念、梅花的习性与价值,掌握观察和创作自然笔记的方法,并且学习自主查阅资料。深层学习关注的是认识科学概念或科学现象之间的关系。深层学习阶段,学生需要思考梅花的特征与其习性、价值之间的联系,思考梅花与生态环境的关系。

将学习方法内化,将知识迁移至其他情境或问题中,是学习的重要目标。在迁移学习阶段,学生运用这种学习方法观察、记录自然界的其他动植物,并畅想梅花的潜在价值,思考和关心环境议题。

二、多元素课程内容

根据以上三个层次的课程目标,我们设计了丰富多彩的活动,为学生提供了充满实践与探索意义的学习旅程。学生在探索大自然奥秘的同时,收获知识与情感的双重滋养。

1.环境创设,欣赏梅花

根据儿童视角和脑科学的研究,儿童在认知世界时,倾向于以整体、生活、真实和经验为基础。因此,将知识和技能置于真实的情境中学习,对于儿童来说更具意义和价值。鉴于此,课程伊始,我们策划了一场“校园梅花展”,利用多种手段创设一个充满梅花韵味的环境,使学生能够深入地体验梅花的魅力,以激发他们对梅花文化的兴趣。

“校园梅花展”创设的具体方法:①收集不同品种、不同季节的梅花图片,结合美术空间布置知识制作成精美的图片展示墙,展现梅花的千姿百态。②制作梅花生长过程的视频,展示梅花从花苞到盛开的全过程,让学生直观感受生命的奇妙。③摆放不同品种的梅花盆栽,让学生近距离观察梅花的形态、色彩、香气和触感,充分调动他们的视觉、嗅觉和触觉,激发他们对于梅花的兴趣。④制作梅花模型,结合科普知识,让学生了解梅花的生长环境和习性。⑤在展览现场悬挂与梅花相关的诗词绘画作品,让学生在欣赏梅花的同时感受其韵味。

运用环境布置激发学生对梅花的兴趣,帮助他们了解梅花的科学概念、习性与价值。借助真实场景帮助学生掌握观察的方法,运用多种感官、利用工具,观察梅花的外部形态特征,达成一部分表层学习目标。

2.课堂引导,激发思考

为了达成课程目标,我们分两课时(认识自然笔记、解密梅花)实施。认识自然笔记时,我们指导学生认识“什么是自然笔记、自然笔记的类型、如何创作自然笔记”等概念。以此达成表层学习中的“了解自然笔记的科学概念,掌握自然笔记的创作方法”这一目标。除此之外,从美术学科角度,我们带领学生欣赏了优秀的自然笔记作品,从自然笔记的布局、内容、美化等角度深入了解自然笔记中的美术要素。这样的做法旨在帮助学生进一步理解自然笔记与美术学科的紧密联系,在真实记录大自然的同时,将美术知识融入进来,让自然笔记作品更具美感。

解密梅花时,我们组织学生观察梅花、查阅梅花的相关资料,课堂上举行“梅花分享会”,利用课堂上的思维碰撞,促进深层学习。例如:①梅花是如何在寒冷环境中生存并开花的?其生长习性和生理机制如何适应寒冷的气候条件?②梅花的根系、枝条和叶片等器官是如何协同工作来适应恶劣环境的?③梅花的遗传多样性如何?不同品种之间是否存在明显的遗传差异?梅花与哪些生物存在相互作用关系?

与梅花有关的科学问题非常多,我们以上述问题为切入点,促进学生积极主动探索梅花的相关知识,鼓励他们在学习过程中提出问题、发表观点、分享经验,培养他们的批判性思维和创新能力。在此过程中,学生自主完成学习活动,教师只提供辅助。

3.学科融合,笔记创作

在学生对梅花进行深入认识和细致观察后,如何用美术写生技法将其自然生长状态更真实地描绘出来?此时,美术教师指导学生利用肌理表现、立体营造、遮挡关系、设色技法等方法画梅花。在强调自然写生技法后,科学教师和美术教师一起组织学生到校园生态梅园进行“梅花”自然笔记的创作活动。学生欣喜地观察着花朵、树叶、枝干,与大自然进行了一次酣畅的“沟通”。有学生在枝干上惊喜地发现了好几只动物“朋友”,并将它们记录在作品中。这是一次独特的跨学科学习实践,学生可以将自己在梅花探索过程中的所见、所闻、所感进行科学记录、美术表现,形成专属于自己的“梅花”自然笔记。

这一环节不仅是对学生前期学习成果的总结,更是其知识体系的精彩呈现。自然笔记这种学习方式,为学生提供了一个展示科学思维和创新能力的平台。在创作过程中,绘画技巧并非衡量作品优劣的关键,科学的观察与真实的记录才是作品的精髓。学生需要细致观察,准确记录梅花的形态、色彩、生长环境等特征,并结合自己的思考和感悟,将“科学+美术”知识与个人体验相融合,创作出具有独特魅力的自然笔记。自然笔记创作完成后,学生结合美术手抄报、标志设计、字体设计等平面设计知识,进行自然笔记的最终优化,让它更具美感、更有韵味。

通过这样的活动,学生的科学探索精神、跨学科知识整合运用能力得到提升,观察力和创新思维也得到发展。同时,自然笔记的创作也将成为学生学习过程中的一份宝贵财富,记录了他们在探索自然世界中的精彩一页。

4.课后分享,拓展延伸

回顾梅花的科学知识,分享自然笔记。学生分享作品需要表达自己的想法和创作过程,这有助于他们提高语言表达能力和审美品位,有助于他们增强自信心和自我价值感。分享作品的过程中,学生可能会遇到建议和批判,这要求他们思考并且捍卫自己的创意,从而锻炼批判性思维。

一次课程能够学到的东西是有限的,教师可以引导学生课后观看纪录片、阅读科普书、欣赏优秀自然笔记作品、结合自己的自然笔记作品进行总结和复盘,进一步培养他们对大自然的观察兴趣和敬畏之心。

三、多角度课程评价

评价是使学习看得见的必要环节之一,在学习的过程中非常重要。借助评价,教师能够看到对学生学习的具体指导,也能帮助他们了解各自的学习情况,并规划下一步的学习。为了让学习持续发生,评价需具备全面性原则、开放性原则和适切性原则。

1.评价原则

全面性原则。科学课程标准指出,评价学生时,应综合考虑他们的科学观念、科学思维、探究实践以及态度责任等方面,以全面推动他们核心素养的持续发展。学生的好奇心、自信心、想象力、灵感等是科学素养的重要内隐特质,这些特质需要被培植与保护。学生的创新精神、科学精神、探究精神、求实精神、团队精神、实践精神等都是进行自然笔记评价需要纳入考虑的因素。[1]

开放性原则。对于大部分学生来说,观察、绘画、写作、调查的活动难度较高,如果将它们定为自然笔记的必评指标,可能会挫伤他们的兴趣,与自然笔记课程的初衷与目标相违背。因此,在进行自然笔记评价时要遵循开放性原则,有的学生擅长观察、有的学生擅长绘画、有的学生擅长思考、有的学生擅长文化挖掘,评价时要将他们作品中优势的方面凸显,弱化不足,尊重他们的个体差异,激发他们的潜能,保护他们的学习兴趣。避免用同一把“尺子”去衡量不同的学生,是科学规范评价的重要原则。

适切性原则。不同年级的学生能力差异很大,针对不同年级的作品,在评价时需要有侧重、有调整,遵循适切性原则。过低的评价要求可能使学生缺乏挑战,而过高的评价要求可能打击他们的学习积极性。因此,我们需要根据学生的实际能力来制订评价内容,以确保评价的有效性和激励作用。

2.评价内容

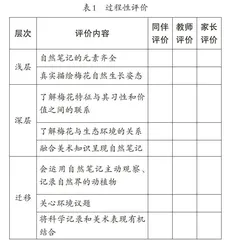

自然笔记具有综合性和实践性,过程性评价可邀请同伴评价、教师评价、家长评价,让评价更加全面,具体设计见表1。

自然笔记作品是学习成果的呈现,可融合科学与美术元素,作品评价设计见表2。

小结

“梅花”自然笔记课程是我校自然笔记实施过程中的一次创新设计。鉴于梅花花期固定,学校还设计了荷花、竹子、芍药、杜鹃、月季等一系列自然笔记课程,增强课程的完整性。

科学与美术融合的自然笔记课程的实施,让学生走出虚拟网络世界,乐于走进大自然,阅读大自然这本书。学校倡导从学生视角观察自然,培养他们发现美并表达美的能力,提高了他们探究问题和解决问题的能力,提升了其保护生态的意识,为他们塑造更完整的人格。

[课题:江苏省“十四五”规划课题“让学习看得见,小学自然笔记的实施策略研究”,编号:D/2021/02/194]

(作者单位:钟宇虹,江苏省苏州科技城外国语附属秦馀小学校;章轩,江苏省苏州科技城彭山实验小学校)

参考文献

[1]夏永祥,赵燕,谭晓慧,等.小学科学课程学习评价体系的构建研究[J].中小学教材教学,2022(08).