媒介视野下小学科学作业的设计

作者: 来文 陈艳 徐佳俊

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》指出,要提高作业设计质量,将作业设计纳入教研体系,系统设计符合学生的年龄特点和学习规律、体现素质教育导向的基础性作业。纵观学者对作业的研究,主要集中在作业如何设计方面,多以作业即学习活动、作业即教学巩固、作业即评价任务三种视角对作业进行剖析和设计。[1]把作业视为是课堂教学的辅助补充和提升成绩的工具,对作业窄化的认识,加重了学生的学业负担。[2]

以往的研究中鲜有把作业视作另一件事物来研究,很少通过媒介特质剖析作业的内涵。[3]媒介特质是指媒介具有的经验形态、多元样态、社会特质、交互结构、传播路径和文化视域的特性,是让人、物、社会之间建立联系的中介存在,具有信息传播、思想情感传递功能。[4]如果把作业视作媒介,让作业多样化、趣味化,是否可以赋予其更多的内涵和功能,从而达到“减总量,增质量”的要求呢?

一、三层构架关照学生经验形态

媒介在确定自己的目标受众后,会选择和调整传播内容,精准对接并满足目标受众的需求,这就是媒介的经验形态。[5]媒介的经验形态启示教师,作业设计需要对应学生的知识、技能等起点,并在此基础上选择充分挖掘他们潜能的作业内容,帮助他们实现能力的发展。

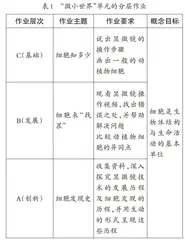

教师要尊重学生的个体差异,为他们设计分层作业,筛选具有针对性且层次分明的作业。这样可以精准对应学生的起点,切实减轻他们的作业负担,并能充分激发他们的内在潜能。教师可按照理解与应用、思维与实践、态度与习惯三个维度对学生进行综合考评,设计C(基础)、B(发展)、A(创新)三个层次的作业,对应学生的合格、良好、优秀等次。例如,在教学“微小世界”单元(教科版教材,下文均指该教材)内容时,教师可以设置不同层次的作业(见表1),帮助学生理解细胞是生物体结构与生命活动的基本单位。

在工程设计类内容中,学生的动手能力差异很大,为了让各层次的学生理解“工程设计与物化”“技术、工程与社会”的核心概念,在不同起点的基础上有所提高,教师可设计不同类别的作业(见表2)。

小学科学涵盖的知识丰富,教材中还有很多内容均可按照上述思路设计。把作业设计成三个层次,能准确把握学生的起点,匹配对应的作业,适度挑战不同水平学生潜能的边界。

二、多元样态关照学生的差异需求

媒介有多样化的表达和经验形态,从语言、声音、图像等基础形态,逐步扩展至剧目表演、虚拟现实等。基于媒介的多元样态,作业可从传统的书面作业、口头作业形式,发展至课本剧表演、虚拟实验室操作、VR实地观察调研等多种新型作业形式,这能够有效激发学生的学习热情,满足不同学生的需求。

在“生物的多样性”单元中,教师布置了“物种图鉴”选做作业,让学生从物种图鉴、自然笔记、实地调查三种形式(如图1)中选择自己擅长的方式把学习成果表达出来,体会生物多样性,建构生物体的稳态与调节的核心概念。《食物在身体里的旅行》一课,教师可设计小组课本剧作业,让学生分小组演绎,描述食物“旅行”的路线和消化器官的结构和功能,还可以让他们绘制食物在身体里的“旅行”路线图等,通过多种形式的作业提升他们对学习内容的关注度与持久兴趣。

在“船的研究”单元中,教师布置制作小船的必做作业,引入头脑风暴等思维工具,关注不同学生的差异,让他们利用角色扮演的方式,承担不同的任务(小船的图纸设计师、材料采购员、测试员、讲解员、成本控制员、测重员、动力师、尺寸放样员、文化宣传员),小组合作,设计船体。

三、社会使命关照学生的责任形成

媒介作为信息传播的中心,有着不可推卸的社会责任,必须积极担当起推动社会进步、服务公众利益的重要使命。[6]科学课程标准强调,态度责任是学生核心素养的重要组成部分,需要培养学生珍爱生命、热爱自然、面对科技相关的社会热点问题作出正确价值判断等社会责任。可以看出,媒介的社会使命与课程标准的态度责任要求一脉相承,教师在作业内容中渗透社会使命,学生不仅能学到知识,还能明白为什么要学习这个内容。

在“环境与我们”单元中,教师在原有教材基础上特别设计了“如何解决你所在城市内涝问题”的作业(如图2)。教师组织校园考察队伍,通过作业媒介促进师生、生生间的讨论分析,催生新的思考。学生因为作业能自觉、有意识地关注日常生活,敏锐地捕捉并发现问题,同时在调查和解决问题的过程中逐步树立保护环境、推动生态文明建设和可持续发展的责任感。

教材中许多单元需要教师具备社会使命的眼光来设计作业。例如,“健康生活”单元的“制订健康生活计划”,学生不仅要为自己制订健康生活计划,还要为不同人群制订健康计划,他们化身健康大使,充满责任地完成作业,有的还进行了社区宣讲。“工程与技术”单元,教师特别设计“如何解决高枝水果采摘的问题”,学生从身边的事物寻找发明点子,有的还获得了发明专利(如图3)。

四、多元符号关照学生的情感体验

根据教学交往说,教学本质是场特殊交往,师生以作业为交往媒介,实现了双向的互动与交流。[7]作业批改是这场互动的重要环节,而如何批改作业,媒介的交互结构早已指明了道路,教师要注重运用多元批改符号与评语,达成师生对话和情感交流。教师可以利用卡通图像,结合简短的评语设计各式各样的批改符号,并制成使用方便的橡皮图章(如图4)。教师在批改作业时,用符号传递自己的情感,拉进与学生的距离;学生发现符号传递的内涵,或是感受成功的愉悦,或是调整心理差距,不断进步。

精细化、个性化的评语在指导学生和促进师生对话交流中也扮演着重要的角色。当学生作业中出现审题、分析、判断等方面的错误时,教师应该仔细揣摩学生为什么做错、错在什么地方,并写下指导方法评语,如请先找关键词、第二步该思考什么等,指引学生自主思考、发现错在哪里,从而纠正思路、提高答题技能。在一题多解的作业中,如果学生仅采用了一种很一般的方法,教师可以写下“你还能想出更好的方法吗”“爱动脑筋的你肯定还能想出妙招的”等评语,激发他们的创新意识,带给他们正向的情感体验。

五、文化视域关照学生的探索拓展

媒介作为一种传播工具,承载着将文化弘扬和传承给下一代的功能,作业也可以担当起帮助学生传承中华优秀传统文化的作用。教师要充分挖掘中华优秀传统文化中的教学资源,创造性地融入作业,使科学作业富含文化底蕴和民族特色。在良好的文化传承的氛围中,学生能够积极主动地学习中华优秀传统文化,增强民族认同感、自豪感。

中华优秀传统文化经历了数千年的历史积淀,通过科技发明、生产生活技术、古建筑、文物、古诗词、成语、民俗文化等多元载体呈现出来,这些都能融入科学作业中。[8]例如,五年级《心脏和血液》一课,在学生认识心脏、血管及其功能后,教师设计“病入膏肓”的作业(如图5)。该作业不仅能让学生探索科学知识,学习成语背后的科学意义,还能培养他们的信息检索能力和团队合作能力,让作业生动有趣。

很多古诗词和成语蕴含了丰富的科学知识,是一个具有广泛开发前景的教育资源宝库。在作业过程中,学生不仅可以跟着成语去探索,还能跟着古诗词、非遗、地域民风民俗、地域文化等去探索,这能拓展他们探索的视野,让他们领略中华优秀传统文化的魅力。

[课题1:浙江省教育科学规划课题“共富背景下城乡义务教育阶段学生核心素养培养路径与机制研究”,编号:GH2023288。课题2:浙江省教师教育规划重点课题“关系思维视角下教研训共同体的运行机制研究”,编号:ZD2022001]

(作者:来文,杭州师范大学中国教育现代化研究院教授;陈艳,杭州师范大学经亨颐教育学院研究生;徐佳俊,浙江省杭州市文苑小学教师)

参考文献

[1]吴立宝,孔颖,代俊华.“双减”背景下我国中小学作业研究的热点、演进与展望[J].天津师范大学学报(社会科学版),2022(01).

[2]谢翌,杨志平.大作业观:主要内涵与实践路径[J].课程·教材·教法,2022(01).

[3]王月芬.课程视域下的作业设计研究[D].上海:华东师范大学,2017.

[4]喻国明,王小龙,郭剑楠.智媒时代媒介的重新定义——依据社会化场域的范式[J].青年记者,2019(28).

[5]宋琳琳,刘乃仲.论网络媒体的使用与满足[J].新闻爱好者,2009(12).

[6]严晓青.媒介社会责任研究:现状、困境与展望[J].当代传播,2010(02).

[7]靳玉乐,尹弘飚.教学本质特殊交往说论析[J].教育理论与实践,2001(10).

[8]王雪,杨瑛,邵明辉,等.中华传统文化元素融入中学物理教学探索——以“光学”专题教学为例[J].物理教师,2023(02).