小学科学教学内容的结构化设计

作者: 王珊珊 王钦忠

科学课程标准要求,教师要围绕核心概念教学,促进学生主动参与,发展他们对概念的深度理解与应用,提升他们的核心素养。在技术与工程内容中,学生要基于对物质的结构与性质的核心概念的理解,意识到为了实现特定的功能,需要设计并制作有独特结构的装置;若结构存在缺陷,则不能充分实现设想的功能。因此,在技术与工程内容的教学中,教师要围绕核心概念整合学科知识,对教学内容进行结构化处理。

一、教学背景分析

《增加船的载重量》属于教科版教材五年级“船的研究”单元的内容。本课中,学生在了解了船的历史、认识常见材料的沉浮性质及其用途的基础上,通过设计并制作结构独特的船舱,增加船的载重量,从而从材料角度理解跨学科概念“结构与功能”。

在工程实践活动中,学生通过用铝箔纸造船的对比实验,重点从结构与功能的角度比较不同船型的载重量大小并思考分舱结构对于船体稳定性的作用,认识船的载重量不仅与船的材料、结构、货物放置的位置等多种因素相关,还与船的体积大小相关,即用相同重量和相同大小的同一材质的材料制作的船,船型的体积越大,载重量就越大。学生可以从本质上认识材料是功能化的物质,为后续根据造船需求选择不同材料进行设计等奠定基础。

根据课程标准要求,本课涉及的主要核心概念是工程设计与物化,次要的核心概念是物质的结构与性质、物质的运动与相互作用。5~6年级的学业要求是:能提出满足一定限制条件的简单工程问题,知道验收标准,了解设计方案中各种因素间的关系;应用创造性思维的基本方法提出多种设计方案;能制作实物模型,并基于证据改进实物模型的设计和制作;观察常见材料在水中的沉浮现象,说出它们的主要用途;能说明有些力是通过接触物体施加的,有些力是不直接接触物体施加的,力可以改变物体的运动状态。

二、教学实施过程

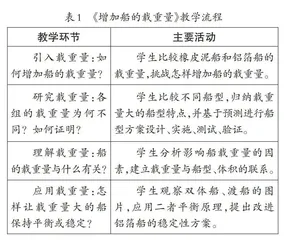

为保证教学目标的有效达成,教师可以按照“教—学—评”一体化的理念,将基于核心概念的知识结构有机融入各个教学环节,教学流程见表1。

1.制订教学目标

教师对照课程标准中的学业要求设计了以下教学目标。

通过不同船型的载重量比赛,概括出“不同材质的船载重量不同,同一材质的船载重量也不同”,提出研究有关增加船的载重量的工程问题。

基于增加船的载重量的工程问题进行预测,利用铝箔纸设计不同底面积的船型的实验方案,将方案物化为实物模型,测试其载重量,搜集并记录证据,并基于证据归纳梳理。

通过分析实验结果,计算载重量大的船的体积,认识到同种材质、体积越大的船型其载重量越大,进而建立结构与功能的联系。

建立物质的结构与性质的联系,对船模进行改进与优化,分析保持平衡的船型的结构设计,认识到船的稳定性与船型的结构有关,产生进一步探究的兴趣,了解人类的需求是科学技术发展的动力,认同技术的发展和应用影响着社会发展。

2.确定教学环节

学生学习本课时需要经历以下几个认识环节。

引入载重量,即从学生比较用沉的材料做的橡皮泥船和铝箔船的载重量入手,让他们观察不同船型载重量不同的现象,根据已有知识对比分析相关实验现象,从而引发认知冲突,进而提出需要探究的科学问题,明确定义工程问题的限制条件。

研究载重量,让学生设计不同的船型并制作模型,通过对比实验搜集证据,记录现象。

理解载重量,根据实验探究结论,推理得出载重量大的船型特征与船的底面积和船舷高度有关;认识到同种材质的船型,体积越大,载重量越大。对不同船型的模型作出评价并改进,进而深化对核心概念“物质的结构与性质”的理解。

应用载重量,利用有关物质结构的核心概念和工程技术科学概念解释船的稳定性与船型结构有关。

其中,研究载重量环节是培养学生科学探究和工程思维能力的重要过程,理解载重量可以让学生从具体事实上升到对抽象概念的认识和理解。

3.提出驱动问题

为实现教学目标,本课以问题为引领,帮助学生建立物质的结构与性质的联系。本课的主要教学环节涉及4个问题。

问题1:如何提高船的载重量?

意图:在不同船型的载重量比赛的情境中,让学生发现不同船型的载重量不同,引发他们的认知冲突,进而提出本课的研究问题。

问题2:各组载重量为何不同?如何证明?

意图:引导学生深入研究,并基于现象及生活经验做出预测,经历实验设计、模型制作、载重量测试及搜集证据等一系列过程。教师从中渗透技术与工程实践的一般步骤,实现对学生逻辑思维的培养。

问题3:船的载重量与什么有关?

意图:基于对测试结果的分析,助力学生建立载重量与船型、体积的联系,突破他们的原有认知,即“底面积越大,载重量越大”的观点,从而建立同种材质、体积越大的船型其载重量越大,渗透跨学科概念“结构与功能”。

问题4:怎样让载重量大的船保持平衡或稳定?

意图:基于对保持平衡的船型的结构分析,引发学生优化与改进船模的结构,培养他们的创造思维,同时让他们体会到人类的需求可促进技术的发展,从而保持探究船的结构与相应功能的兴趣。

通过以上问题的一步步引导和启发,教师帮助学生架构知识与科学素养的“桥梁”,为后续完成工程技术产品的迭代优化等奠定基础。当然,在实际的课堂教学中,教师可以根据学生的具体情况对问题再进行细化、拆解或项目整合。

4.安排教学活动

教师安排有逻辑的教学活动,让学生通过实践内化科学知识。基于教学目标,本课设计了4个具体教学活动。

活动1:教师播放上节课用沉的材料制造船模的载重量比赛视频,让学生观察用不同的材料制造的船载重量不同的现象,基于现象思考讨论其中的原因,进而引发他们相互质疑,激发认知冲突,进而提出“增加船的载重量”的工程问题。

活动2:基于问题研究,让学生像工程师一样思考,比较不同的船型,归纳载重量大的船型特点并做出预测。学生预测在同一材质的前提下,触水面积大的船型,载重量大。接下来,教师给学生提供相同材质和大小的铝箔纸,让他们将创意方案物化为产品,并通过探究实验验证,经历设计、制作、测试的一般步骤,通过具体的对比实验搜集证据。

活动3:学生基于实验结果分析推理得出影响船模载重量因素,在此基础上,教师引导他们认识不同船型的底面积和舷高组成了不同体积的船模,助力学生认识物质的结构决定了其载重量的特性。

活动4:基于双体船、渡船的图片,学生提出改进铝箔船稳定性的方案,内化船型的结构与相应功能的关联。

在真实情境中,教师以问题为引领,以工程实践活动为载体,让学生经历科学思维的发展过程,从而助力他们建构概念。在活动设计中,教师将情境贯穿其中,将片段式的任务联结锚定在概念网络结构图之中,为在后面课程中构建单元知识框架埋下伏笔。

三、教学评价设计

教师可以制订相关的评价措施,发挥评价的导向作用。

学习单评价。在合作学习环境下,教师引导学生开展自主学习,优化知识构建,促进他们逻辑思维能力的发展。教师依托工程实践思维解决问题,引导学生像科学家一样思考问题,做出预测,设计实验,基于实验现象分析,得出结论,以学习单为支架将学生的逻辑思维过程外显。

表现性评价。以教学目标为指导,考量学生在方案设计、技能操作、概念理解、认识提升等方面的不同表现,将他们在这几个方面的表现按照星级进行评价,他们也可以根据自身的表现和同伴的表现进行自评和互评(见表2)。

课堂习题练习。此项评价主要考查课堂知识内容的巩固、材料特性的广泛应用以及物质结构与性质概念的内化情况。习题包括选择题、填空题、实验题及资料分析题,其中资料分析题是让学生在具体的工程实践应用中,例如分析“凯桂”号油轮载重量大的原因,考查学生从结构与性质的视角解释工程应用中的实际问题,以及对知识的应用迁移能力。

[课题:北京市教育科学规划课题2022年度一般课题“中小学科学类学科教学内容结构化设计策略的实践研究”,编号:CDDB22159]

(作者单位:王珊珊,首都师范大学附属花园小学;王钦忠,北京教育学院)

参考文献

[1]胡玉华.基于核心素养的学科大概念及其教学策略[J].基础教育课程,2021(12).

[2]李刚.大概念课程与教学[M].北京:社会科学文献出版社,2022.

[3]张华.让学生创造着长大[M].北京:教育科学出版社,2020.