小学科学学习支架搭建实施策略

作者: 叶庆华

学习支架是指教师教学中在新旧知识之间搭建“脚手架”,让学生在学习过程中充分调动已有知识,掌握新知识。在教学“运动的小车”内容时,教师为学生搭建情境、材料、活动、微课、数据等学习支架,唤醒其探究意识,夯实探究历程,有效助推探究实践走深、走实。

一、情境支架

科学课上,教师应从教材与学生生活的衔接点出发,创设真实又合理的情境。良好的情境支架能激发学生的探究兴趣,驱动他们开展深度探究,从而发现科学本质,打开科学思维的大门。

“运动的小车”内容以“速度与能量探究”为明线搭建情境支架,以社会新闻“一块高空坠落的小豆腐砸碎车窗玻璃”引发学生的好奇心。“冲击力大”“破坏能力强”等词的描述暴露学生对“能量”概念的认识,探究玻璃破碎的原因也让他们聚焦本课探究的内容——速度与能量的关系,从而充分开展深度探究,了解速度与能量的关系。本课还以“安全”为隐线筑牢情境支架,从了解禁止高空抛物的法规到制作校内安全警示标志,从校园生活安全到学生生命教育,让学生在真实情境支架下学习如何保障自身安全。

二、材料支架

在科学探究活动中,实验材料是引导学生发现问题、解决问题、提升探究技能的基本载体。实验材料不在于多,也不在于复杂,而在于巧妙和精当,这样才能引起学生的认知冲突,引发他们思考和深度探究,并形成新的认知。教师应立足教学实际,巧搭材料支架,在课前选择典型、易操作、有趣的材料,帮助学生顺利开展实验探究。

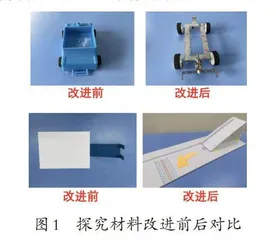

本次实验探究的材料为小车与斜面,取材方便、操作简单,学生将小车放在不同坡度的斜面上滑行,木块被撞后的滑行距离就是运动中的可视化能量。但因小车质量较轻导致木块被撞后滑行的距离差距小、小车下滑时冲击力大导致木块易被撞翻及学生不规范的操作等都会带来错误数据,干扰实验进程,影响学生判断。此时,教师巧搭材料支架(如图1),变塑料小车为金属小车,增加车身重量,增加小车滑行的距离差,并将小车头部的形状改为推铲状,更好地推动木块滑行,并避免冲击力大将其撞翻;引入钢尺,保证小车每次出发起点一致,降低操作难度;引入红绿蓝挑战区,以最少次数挑战木块恰好停留在颜色区域,让小车能量挑战赛更具趣味性。材料支架的搭设有效解决了实验操作过程存在的一些问题,大大降低了学生的操作难度。

三、活动支架

传统课堂中,教师组织的探究活动之间往往缺乏关联,导致学生缺乏深度探究兴趣和学习动力。因此,教师可以搭建活动支架,使学生在学习过程中通过层层递进的探究活动不断完成挑战任务,剖析科学概念之间的联系。

本内容有两个活动,活动1是观察音叉振动的快慢,学生初步体验敲击的强弱与音叉振动的幅度之间的关系。活动2是让小车从不同坡度的斜面下滑,学生观察发现斜面的坡度与小车运动距离的关系,并深入分析背后蕴含的能量与速度的关系。两个活动难度值处于同一水平,这样无难度梯度的科学探究活动会让学生失去兴趣。因此,教师可以立足学情,优化活动:将探究活动前置,先让学生参与速度与能量关系的探究活动,收集并分析实验数据。学生基于数据尝试总结小车起点位置、行驶距离与小车速度、能量之间的规律,教师对他们的回答进行肯定、总结后向全班展示。通过交流展示,学生加深了对小车速度与能量关系的理解,并能清晰地表达已掌握的科学结论。活动结束后,教师将实验现象迁移至音叉振动上,引导学生推测“小车起点位置、小车距离、动能”和“用不同的力敲击、振动幅度、声能”之间的联系,解释音叉的振幅大小与敲击力度强弱的关系,把握振幅大、声音强的本质原因。同时,教师让学生将学习的知识迁移至小车能量挑战赛中,实现对科学概念的应用迁移。如此有层次性的任务,能激发学生的学习内驱力,让他们敢于接受挑战,实现学习目标。

四、微课支架

随着信息技术与科学教学的不断融合,教师可以在实验探究中搭建微课支架,借助生动的微课、动图等使学生掌握实验操作技能,关注实验操作细节,突破实验难点,从而提高探究效率。

教师可以引入微课支架,播放实验微课指导视频(如图2),利用微课的画面定格功能,展示如何确定小车的起点线;利用画面聚焦功能,正确把握木块停止滑行后所处位置对应的距离刻度线;利用画面搓碟功能,重复再现小车错误滑行的方式,以便纠正学生错误的操作方式等。微课支架不仅能帮助学生明确探究方法,也为后续的运动小车任务挑战赛作铺垫。

五、数据支架

实验数据是探究实验的重要组成部分,是学生基于直观的观察或开展实验后生成的内容,是他们分析推理的基础。实验数据处理不仅有助于学生验证问题与假设,还有助于他们理解和应用科学原理。然而,面对纷繁复杂的数据,学生可能会陷入茫然,教师可以借助表格、统计图等形式搭建数据支架,帮助他们整理数据、分析数据,并得出结论,从而发展他们的科学实证意识和推理论证水平。

在经历“小车速度与能量”实验后,教师将全班的数据汇总,面对复杂的数据,学生无从下手。此时,教师可以搭建数据支架,在Excel表格中创建“运动的小车数据统计”汇总表,收集不同小组的小车所在坡度、木块被撞距离、下滑产生的速度等数据。同时,借助Excel处理并分析数据,如利用分组展示功能,展示当前汇报小组的实验数据,让汇报学生有的放矢地结合数据交流;利用即时反馈功能,让学生的探究结果可视化,引导他们得出“远距离下滑的小车能量大,推动木块的距离远”的结论;利用数据分析功能,逆向分析木块滑行后的距离,找到小车可能所处的下滑初始位置;利用颜色区分功能,集中显示全班数据,便于学生回顾总结。有了便捷的数据支架,学生能更好地理解科学原理和规律。

结语

搭建学习支架为小学科学教学提供了新方式,也是落实科学探究的重要保证。教师应立足教材、学生发展之间的衔接点,搭建合理、恰当、有效的学习支架,带领学生开展深度探究,引发思维碰撞,提升探究效果,发展他们的科学思维和探究实践能力。

(作者:浙江师范大学教师教育学院硕士研究生,浙江省温州市南浦小学教师)

参考文献

[1]赖艳,杨荣,邱杏.小学科学实践型作业设计策略——基于学习支架视角[J].小学教学研究,2023(13).

[2]陈斌.搭建科学支架,突破学习难点——以《声音的高与低》一课的教学为例[J].教学月刊小学版(综合),2022(09).