“物质的变化”单元跨学科教学实践

作者: 贾杰

跨学科概念往往具有高度的概括性、系统性和整体性,能给学生一个用于认识世界的组织架构,帮助他们跨学科、跨学段地理解和联结学科核心概念。在小学科学教学中融入跨学科概念,不仅有利于培养学生跨学科应用迁移和创新实践能力,还能提升他们跨领域认知自然世界的水平,帮助其形成连贯、系统、科学的世界观。教师在进行跨学科学习设计时,应将核心观念、思维品质、学科能力、正确价值观有机融合其中,引导学生学会做人、学会做事、学会共处、学会求知,以便更好地应对多变、复杂的未来。[1]

科学课程标准提到,设立跨学科学习活动,加强学科间相互关联,带动课程综合化实施,强化实践性要求,认识物质是变化的,物质的变化伴有能的转化,有助于学生形成物质与能量、稳定与变化等跨学科概念。设计好的跨学科主题活动,帮助学生提升科学素养,是每一名科学教师都应该去努力探索的。[2]

一、设计要点

基于跨学科概念的单元主题学习,应立足学生的学习基础,以单元为主体,引导他们在学习中从真实情境发现问题,综合、关联和辩证地运用不同学科的知识、观念与方法分析问题,有机整合不同学科的工具、思维与资源,创造性地解决问题。

1.确定学习主题

确定学习主题,是跨学科学习单元设计的重点和难点。初步确立学习主题,需要经历分析单元学习内容、分析学生学习基础和联结真实生活情境等过程,梳理跨学科交叉内容。

第一,以学科核心素养为设计起点。教师要研读教材,通读课程标准,把握本单元所体现的学科核心概念和基本问题。

第二,以学生学习基础为设计依据。教师要知道学生目前的发展水平,尤其是他们关注、感兴趣的点,从而合理设定跨学科单元将实现学生的何种发展。

第三,以真实生活情境或材料为设计源泉。教师要将单元学习内容与真实生活链接,引导学生综合运用多学科知识、能力、思维解决问题。

2.制订学习目标

跨学科学习的目标制订,以核心素养发展为主线,通常设立“学科素养—跨学科素养”两层学习目标。学科素养,既包括科学学科核心素养,如科学观念、科学思维、探究实践与态度责任,也包括物理、化学、劳动、艺术等各学科核心素养。跨学科素养包括批判性思维、创造性解决问题、合作与沟通、社会交往以及学会学习、自主学习等。在学科素养层面,强调学生通过体验、认识及内化等过程逐步形成相对稳定的思考和解决学科问题的思维方法。在跨学科素养层面,强调学生在探究实践和创新创造过程中,运用各学科知识解决问题和完成复杂性任务。

3.设计学习活动

跨学科学习活动,倡导在真实生活情境中发现问题、分析问题和解决问题;以多个问题串联成问题链,借助开放性问题激发学生运用不同学科知识、观念与方法,驱动学生深度学习;以环环相扣的子任务形成任务链,促使学生在探究实践中提升素养。

4.创新学习评价

教师需要明确的是,开展跨学科学习评价不能仅仅运用纸笔测试的方式,因为指向真实情境的问题,很多时候是开放性的,是没有标准答案的,也很难把学生的创造性、合作能力、批判性思维能力等量化出来。评价跨学科学习中学生的学习成果,应以表现性评价为主,运用多种评价方式作为补充。

表现性评价是根据教学目标和教学内容,在真实情境中设置任务,对学生完成任务的过程及其成果进行评价。也就是说,在表现性评价中,除了学习成果,学习过程也是很重要的评价维度。

表现性评价由4个基本要素构成。①评价目的。跨学科学习主要是为了发展学生的跨学科素养,培养他们创造性解决问题的能力。②表现性任务。一般来讲,表现性任务包含的基本要素有问题情境、任务内容、解决标准等。③观察证据。基于证据对学生能力进行评估,如收集学生学习过程中的产品、设计方案、分工、小组合作中的表现等。④模型解释。呈现学生不同能力水平的表现差异。

表现性评价设计的基本原则是:要与跨学科学习目标匹配,要有助于学生建构大概念,具有综合性和开放性,对他们具有实际意义。

基于跨学科概念的单元教学设计,聚焦学生核心素养的发展,以学科核心概念的进阶学习作为认知发展路径,以单元为教学单位,整体考虑并系统设计教学各要素,从而充分体现学科核心概念的重要教育价值,优化科学课堂教学效果。[3]

二、实践案例

基于此,教师针对六年级“物质的变化”单元设计了跨学科学习。

1.确定学习主题

“物质的变化”单元主要探究物质的各种变化,帮助学生形成一个系统的、有结构的知识体系,与课程标准中跨学科概念物质与能量、稳定与变化联系紧密,从而建构科学概念:物质在变化,其构成物质可能改变,也可能不改变。

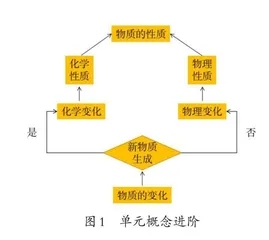

学生在3~4年级了解了物质变化的特征,即有些物体的形状或大小发生了变化,被切成小块、被挤压、被拉伸等,构成物体的物质没有变化。学生在本单元中更深入地学习物质变化的特征,即知道有些物体发生了变化,其构成物体也发生了变化。在这一阶段主要帮助学生实现对客观对象的感知、概念内容的理解,并解释概念的内涵。通过对物质变化的学习,为后续理解物理变化和化学变化等学科概念做铺垫(如图1)。

2.制订学习目标

结合课程标准要求及学科核心素养内涵,教师确定了“物质的变化”单元的学习目标:知道有些物体发生了变化,其构成物质也发生了变化,以掌握基本的学科知识,形成初步的科学观念;针对具体问题提出假设,基于交流情境提出观点,建立证据与假设或观点之间的联系,以掌握基本的思维方法,具有初步的科学思维能力;能用科学语言记录整理心得,表述探究结果,并运用分析、比较、推理、概括等方法得出科学探究的结论,判断结论与假设是否一致,以掌握基本的科学方法,具有初步的探究实践能力;能以事实为依据做出独立判断,面对有说服力的证据,愿意调整自己的想法,并乐于尝试运用多种思路和方法完成探究和实践,初步具有创新的兴趣,以树立基本的科学态度和正确的价值观。

3.设计学习活动

聚焦物质变化的现象,着眼于物质变化的过程,引发学生思考“发生变化的物质与原来的还是同一种物质吗”,这是本单元的核心问题。本单元教学分三个课时(如图2),从物质的变化角度分析,对应了化学变化中的条件、过程和现象。性质发生变化指的是铁和铁锈,发光发热指的是蜡烛燃烧以及颜色发生变化,其本质都是产生了新物质。

4.创新学习评价

学习评价应与科学素养紧密联系,既要考查学生对科学知识以及科学与技术、社会、环境关系的理解,也要掌握他们的科学探究能力,还要涉及其科学态度的变化情况。

一是书面测试(见表1)。

二是对学习成果进行评价。在教学过程中,教师通过分析学生的发言、学生参与科学实践活动、完成学习单的情况,评价他们在科学态度方面的发展情况。例如,在小组合作中,学生是否积极探究与实践,是否尊重他人的情感和态度,能否分享自己的观点等。再如,对个人和小组的作品进行评价和收集,包括书写的密信、检验食物酸碱性的实验视频、生活中物质防锈处理办法的总结等。

(作者单位:北京师范大学亚太实验学校)

参考文献

[1]陈成,熊诗莹.跨学科学习的体系化设计——以小学科学为例[J].基础教育课程,2023(14).

[2]周燕.小学科学跨学科主题学习设计探究——以项目式学习“生活中的锈”为例[J].小学教学研究,2023(05).

[3]胡卫平,李霞,陈辉.基于科学学科核心概念的单元教学设计[J].基础教育课程,2023(06).