高效科普阅读的指导策略

作者: 严云华

小学阶段,教师要想办法使学生爱上科普阅读,带领他们进行广泛阅读、深度阅读、在知行结合中实践,这样不仅可以大大丰富他们的知识结构,还可以促进他们体悟科学家锲而不舍、永不止步的探索精神,进而逐步内化科学家的思维与实践方式。

一、在广泛阅读中发展好奇心

好奇心是人们探索未知世界的内在驱动力,科学家更是具有强烈好奇心的一群人。发展学生的好奇心,大量阅读科普书籍是一条便捷路径。

1.设计推荐科普书目

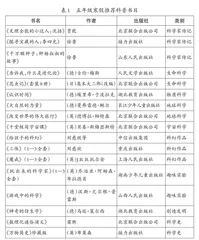

经常有家长问,孩子十分喜欢看科普图书,但不知道哪些书籍适合。的确,现在市场上的科普图书种类繁多,但质量参差不齐,科学教师对科普书目进行有针对性的推荐就很有必要了。在每年的寒暑假、科技节,学校科学组会针对每个年级进行书目推荐(见表1),供学生自主选择。在设计推荐科普目录时,要覆盖尽量多的科学领域。

2.开拓科普图书角

小学生是感性的,要让他们喜欢科普阅读,就需要给他们提供大量优质的科普书籍,否则科普阅读很容易成为纸上谈兵。

科学组的购书申请得到学校同意后,在前期调研的基础上确定最终书目,利用学校的图书专项资金向新华书店陆续购置了近2万元的科普图书。这些书籍放在科学教室的图书角后,马上变成了一个“科普磁场”,为学生进行科普阅读提供保障。现在,书架由当初的1个增加到5个,摆满了丰富的科普书籍。例如,学生看到一本本印刷精美、利用高科技手段获得地球和宇宙的实际图象时,对宇宙的神奇赞叹不已。在科学课上只要有关于宇宙的内容,他们会格外地投入,大大提高了课堂的学习效率。

3.多样化推荐拓宽阅读范围

科普杂志——学生的“小零食”。《小爱迪生》《小牛顿》《小哥白尼》《少年发明与创造》等科普杂志内容浅显、图文并茂、形象生动、贴近生活,学校不仅长期进行订阅,方便学生借阅,还推荐给家长,希望他们积极订阅。

少儿百科——课外知识的权威。《中国少儿百科全书》《德国少年百科全书:什么是什么》《不列颠百科全书》等书中蕴含的知识包罗万象,是满足学生旺盛求知欲的理想书籍。《德国少年百科全书:什么是什么》,整套书有6个系列120本,制作十分精美,小学科学几乎所有内容都可以找到对应的绘本,是全校科学教师在科学课堂拓展环节上推荐频率最高的书籍。

科幻名著——想象力的“催化剂”。爱因斯坦曾说,没有想象力的灵魂,就像一个没有望远镜的天文台。《三体》《星际穿越》《火星救援》《魔戒》等科幻名著是培养学生创造力、想象力极好的载体。

对物质科学、生命科学、地球与宇宙科学、技术与工程等领域进行全方位的科普书籍推荐,学生都会找到自己喜欢的书籍。

经过定期推荐,学生通过阅读科普书籍,拓宽了科学知识面(如图1),对未知世界的好奇心被充分地激发。

二、在深度阅读中体悟科学家品格

当学生积累了一定的科学知识后,带领他们穿越科学史和走近科学家进行有深度的阅读就很有必要。

1.回眸科学史,体会科学探索的艰辛

《科学的旅程》《万物简史》等科学史书籍是培养学生批判性思维的极好读物。在执教《热是怎么传递的》《人是怎样呼吸的》《电和磁》《昼夜交替现象》《光是怎么传播的》《火山和地震》等课时,教师可以有意识地穿插进一些科学史的片段,让学生“亲临”当时的场景,体会科学家的神奇魅力和科学探索的艰辛。

在课堂上穿插了有针对性的科学史片段后,有的学生觉得匪夷所思,露出不解的眼神,为什么一些简单的科学常识会被错误认知几百年甚至一两千年呢?有了这些材料的介绍,学生对科学进步的曲折就有了更深的理解。

2.走近科学家,发掘科学家的成功特质

科学家传记对科学家生平、经历娓娓道来,把其中的曲折和痛苦、失败和成功等一一展现在读者面前,是对学生进行科学精神、科学品质等教育的极好素材。《伽利略传》《爱迪生传》《牛顿传》《竺可桢传》等书籍是科学思想、科学精神的最好诠释。但是,科学家传记往往比较冗长,远离学生的生活实际和认知水平,因此对于学生的耐心和理解力来说是一个挑战。教师可以尝试在每年的科技节中让高年级学生进行“科学家小传”的编制竞赛,以此促进他们更深刻地理解科学家的成功特质。

活动前,教师可以呈现与科学课内容相关联的科学家列表(见表2),在评价标准(见表3)的导航下学生自主搜索资料并完成“科学家小传”的编制。活动结束后,教师把优秀作品展示在学生经常出入的廊道上,让更多人认识科学家。

通过“科学家小传”的编制活动,学生不仅对科学家有了全面的了解,而且对科学家的成功特质等有了深度体悟。

3.相伴科学名著,领悟科学家的思想和智慧

科学名著是科学家群体探索大自然的重要里程碑,这些书籍中蕴含的科学人文思想、科学哲学、科学方法、科学价值观和宇宙观可以潜移默化地影响学生的灵魂,是学生一生的良师好友。像《昆虫记》《物种起源》《寂静的春天》《时间简史》《从一到无穷大》等更是科普书籍中的瑰宝。在推荐科学名著时,教师要仔细考量,如果向学生推荐的科学名著深奥难懂,就可能打击他们的阅读积极性。教师应推荐改编过的且通俗易懂、对学生有很强吸引力的书籍,如奥本大三郎改编的《昆虫记》,此书不仅是生活化的语言,还有世界顶级绘本团队绘制的各种昆虫萌照,让学生十分喜欢。

由于学生平时学业压力较大,文学阅读又占去了许多课余时间,科学阅读的时间就所剩无几了,要想深度阅读科普名著就更困难了。这时,选择寒暑假就是一个好时机。寒暑假之前,教师可以在班级微信群推荐阅读书目,要求学生选择一两本喜欢的书籍自行购买,阅读后完成一张收获记录表(见表4),等到下学期班级读书会时交流分享。

三、在知行结合中内化科学家的实践方式

实践发现,学生喜欢阅读科普书籍,但很难把阅读后的“知”转化为实际的“行”。怎样让学生在科普阅读中搭建“知”与“行”之间的桥梁,就显得尤为重要了。学生若经历像科学家一样的探索、推理、行动、反思等过程,那不论是知识学习还是其他方面,都会得到培养和提升。[1]教师引导学生对科学家进行榜样认同、模仿实践和心理强化,有利于他们学习科学家的思维方式、实践方式和精神品质。

1.榜样认同,内化科学家的思维方式

有的科学家有异于常人的思维方式,如果学生认同某一位科学家,就会模仿他的思维方式。例如,有的学生对达尔文的《物种起源》少儿版进行深度阅读后发现,达尔文通过长时间的观察和实证研究,收集了大量动植物的标本和图文资料;他在历时5年的环球考察过程中,对不同地区的生态环境和物种特征进行了详细的记录,给理论提供了丰富的实证依据。然而在《种子的传播》一课学习中,学生在观察泥胡菜、苍耳、窃衣等植物的种子和果实的外形特征后,画出其结构特点,与真正的科学观察相距甚远。

教师可以引导学生把自己想象成达尔文,提出问题:达尔文可能会怎样观察这些种子和果实的特征?他画出的种子和果实的特征图又可能是怎样的?通过角色转换,“小达尔文们”对观察要求大大提高了。当观察到小小的窃衣果实时,有的学生抱怨说用放大镜也看不清楚刺的构造特征,更画不出刺的形状。此时,教师提供了手持式显微镜,学生看清了窃衣大大小小的钩刺(见图2),不由自主地发出了阵阵惊叹声。

2.模仿实践,内化科学家的实践方式

义务教育课程方案倡导做中学、用中学、创中学,充分发挥实践的独特育人功能。科学家的许多假设与猜想都是靠实验来验证的,让学生在课外像科学家那样进行探究实践,更能强化、内化实验的流程、方法等实践方式。在《绿豆芽的生长》一课中,为了证明绿豆芽的茎具有向光性,教师可以推荐《游戏中的科学》中的一个实验,这个实验结果相当神奇,实验结果显示绿豆芽可以曲线生长,正是因为构思新颖、独特的实验设计,大大加深了学生对实验设计重要性的认识。每周末,教师可以向家长推荐一些与本周课堂内容紧密联系的趣味实验,鼓励家长与孩子共同实践,如《游戏中的科学》《德国小学生喜欢的111个科学小实验》《25堂身体小实验》等趣味实验书籍中的小实验等。

3.心理强化,学习科学家的精神品质

学生通过阅读科学史和编制“科学家小传”发现,高质量、突破性的科研成果都建立在科学家长期潜心研究的基础上,即便是科学家的“灵光一现”也并非凭空出现,而是来自长期的知识积累和坚持不懈的实践探索。

科学课中的长周期观察实践作业,正是培养学生像科学家那样坚持观察记录的契机。例如,在四年级的种植、观察凤仙花的活动中,学生进行长周期观察前,教师可以先让他们分享一些中外科学家进行长周期观察研究取得卓越成就的故事,如竺可桢与物候学的故事、哥白尼与日心说的故事等。然后,鼓励学生像科学家那样对凤仙花的生长变化进行为期3个月的观察,并提供记录表格支持,要求他们每周测量、记录凤仙花的高度并画柱状图。在观察凤仙花生长变化期间,教师和学生一起分享各种新的发现。随着时间的推移,学生明显感觉到了坚持观察、记录的不易与价值、意义。

小结

雅思贝尔斯曾经说过,在学习中,只有被灵魂接受的东西才能成为精神瑰宝,而其他机械的东西根本不能被灵魂所理解。[2]教师要在课堂中抓住一切可以利用的细节,带领学生像科学家一样实践,潜移默化地引导他们学习科学家的思维与实践方式。科普阅读能让学生感受科学的神奇,自我驱动像科学家那样提出问题、进行探索,助推他们到达科学的彼岸。

(作者单位:浙江省杭州市余杭区仓前中心小学)

参考文献

[1]任建英.科学家思维与实践方式培养框架的构建与思考[J].教学与管理,2023(15).

[2]雅思贝尔斯.什么是教育[M].童可依,译.上海:生活·读书·新知三联书店,2021.