基于数学模型深化理解科学问题

作者: 杨汉芹 戚佳莹 陈广莹

科学课程标准强调打破学科界限,促进不同学科知识的融合与应用,培养学生的跨学科学习能力,鼓励他们整合多学科知识,构建全面的科学认知体系,从而提升解决实际问题的能力。

传统教学中,教师常常忽略数学与科学学科之间的内在关联,对于两者的融合存在诸多不足。数学模型可以连接数学与科学,其价值未得到充分展现。同时,学生在面对科学问题时,不善于运用数学思维去思考,也不知道如何通过建构初步的数学模型来辅助理解。教师在教学中缺乏有效的引导,使得学生难以将数学知识与科学探究有机结合,无法从量化的角度深入理解科学现象。

数学模型就是用数学的语言、符号和方法,对现实里的科学现象、关系或者过程进行总结和假设后得到的数学表达(图表、方程式、函数),能够把抽象的科学概念变得具体、可感知,帮助学生更清晰地理解科学知识。教师要注重利用数学模型来加深学生对科学问题的理解。

一、选题背景

当今社会,健康已成为人们生活中关注的核心议题之一。随着科技的飞速发展、生活节奏的加快以及环境变化等诸多因素的影响,人们面临着各种各样的健康挑战。无论是日益增多的慢性疾病,还是因不良生活习惯导致的身体和心理问题,都在提醒人们关注健康的重要性。

健康是学生成长和发展的基石,小学阶段作为他们成长的关键时期,健康意识和习惯的培养至关重要。在这个阶段,学生开始形成对世界的初步认知,也开始建立自己的生活方式和行为模式。

然而,家长时常叮嘱的“多吃蔬菜、不要吃垃圾食品”“你太胖了”“少看手机,眼睛都近视了”“要多运动”……这类话常常引起学生的反感。这样的叮嘱很模糊,多胖的体重是不健康的?运动的目标应该是达到怎样的身体指标?这不利于学生认识身体发育及健康背后的规律,不利于他们树立科学的健康意识、养成良好的生活习惯。

在科学学习中,对健康主题的探究常常涉及身高、体重等生理指标,但在处理数据和量化分析时有局限性。例如,学生在研究体重健康时,往往会收集某个时间点的体重指数,并将其与标准指数对比,却没有从时间维度,把不同时期的体重指数整合在一起进行对比分析,也没有通过绘制统计图等方式来直观呈现体重变化的趋势和规律,难以全面、动态地反映体重变化情况及其背后的影响因素。

数学模型的融入为解决这些问题提供了新的可能。它不仅能够对一系列体重指数进行收集、整理和分析,绘制出清晰直观的统计图,还能对未来的体重变化进行预测,从而更精准、全面地阐明体重与健康的关系,为制订科学的健康管理方案给予强有力的支持。

二、设定驱动性问题,引领主题活动探究

科学课程标准在学习内容中要求,列举睡眠、饮食、运动等影响健康的因素,养成良好的生活习惯以及识别人体器官的功能与保护方法,建议学生从健康角度评价家庭生活质量、记录自身健康状况、建立健康档案、制订作息计划等。

对四年级学生来说,他们通过数学学习已经认识了复式统计表和单式条形统计图,具备了一定的数据收集、整理和分析能力。该主题活动是在学生学习单式条形统计图之后,还没有学习复式条形统计图之前所展开的。

基于此,教师思考怎样让学生更有效地将两者融合,从而确定了驱动性问题:如何利用对身体数据的分析和研究,了解身体的健康状况,并制订有效的健康规划,从而管理好自己的身体?最终,确定了《我的身体“谁”做主》这一课。

通过这一课学习,学生能够结合科学课程中关于影响健康因素的知识,更全面地了解自己的身体状况,同时运用数学中条形统计图的知识来收集和分析自身的健康数据,如身高、体重、肺活量等,探究如何通过良好的生活习惯和自身的选择来主宰身体健康,最终实现对自身健康的关注和管理。

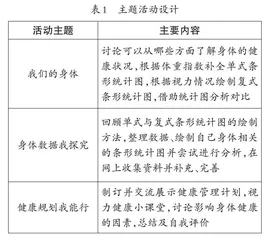

围绕该主题,结合学情,教师设计了以下活动框架,主要包括3个活动(见表1)。

三、学习数学模型方法,助力身体数据剖析

由于对学生身体数据进行分析的后续活动需要运用复式条形统计图这一数学模型工具,而学生在数学课上还未正式学习此内容,为确保后续探究能够顺利开展,教师提前为他们教授这一方法。

课上,教师先通过回顾与学生相处的历程,自然地引出身体发育的话题,以此激发学生对自身健康的关注和兴趣并组织他们讨论可以从哪些方面了解身体的健康状况。学生交流分享后,总结出可以从身高、体重、视力、身体各器官的健康程度以及运动等方面了解。

接着,教师出示自己连续几年的体重指数,引导学生回顾条形统计图的相关知识和特点,并组织他们根据条形统计图分析教师体重指数变化的趋势,提出健康小建议。

然后,教师分别呈现双眼视力的两个单式条形统计图,引导学生观察数据,发现要想比较同一年不同眼睛的视力,一会儿要看左边,一会儿要看右边,不方便比较。教师顺势启发学生:有没有更便于比较的方法?能不能把这两个统计图合成一个统计图?学生先尝试将两个单式条形统计图合并。在此基础上,教师介绍复式条形统计图,和学生一起给没有图例的统计图添上图例,并共同梳理复式条形统计图的绘制过程(如图1)。这一过程让学生经历了“单式条形统计图合并→复式条形统计图”的递进式探索过程,体验了“旧知→新知”的自然过渡,体会到复式条形统计图能用更简洁的形式呈现更丰富的信息,也更便于比较。

最后,教师引导学生比较复式条形统计图与单式条形统计图的区别,并呈现横向复式条形统计图,让他们认识复式条形统计图的不同呈现形式。

四、综合运用数学模型,分析身体数据变化

教师与学生回顾单式与复式条形统计图的绘制方法,着重与学生讨论复式条形统计图与单式条形统计图的绘制方法是否相同。学生交流得出结论:复式条形统计图的绘制和表示方法与单式条形统计图基本相同,只是有两组或多组数据,需用不同颜色或底纹的直条表示,并注明图例。

之后,教师组织学生依据自己的体检和体测数据开展活动,先将数据整理成统计表,根据统计表绘制单式或者复式条形统计图。活动前,教师先让学生分组判断选择什么条形统计图来呈现什么身体数据?如果学生无法独立完成这一任务,教师可以提出一系列具有引导性的问题(数据是关于一个方面还是多个方面的?数据之间是否需要进行对比?),帮助学生梳理思路,从而做出正确的判断。绘制完成后,小组内分析并且全班展开交流。

学生分析自己的体检和体测数据,若仅依靠单一的数学模型,如单式条形统计图,则无法直观地对多项身体数据进行对比和综合考量。若综合运用单式和复式条形统计图,就能更全面、深入地了解自己的身体状况。这能锻炼学生思维的灵活性与综合分析能力,使其学习依据具体问题灵活选择和切换模型,还有助于培养他们的创新意识,提高其解决实际问题的能力。

五、回归健康主题研讨,完善健康理念认知

由于学生对视力下降问题很关注,学校卫生室教师开展了爱眼护眼小课堂。随后,学生针对影响身体健康的因素展开讨论,指出遗传、营养、锻炼、睡眠和情绪等因素都会影响健康,并探讨了保持健康的方式,如养成良好的卫生习惯、加强锻炼、均衡饮食和保持良好情绪等。此外,通过观看小视频,学生认识到现代人的健康包括身体、心理和社会适应等方面,拓展了健康的内涵。之后,学生根据所学,结合自身实际情况,制订个性化的健康规划,包括设定合理的运动目标、规划营养饮食、安排规律作息等,并进行健康规划分享。在此基础上,学生相互评价,提出改进建议,共同完善各自的健康规划。

整个活动过程中,学生不仅能够从身高、体重、视力等可直观统计的数据来初步判断健康程度,还能从遗传、情绪、心理、社会适应等难以直接量化却至关重要的非量化因素去深入思考和理解健康的内涵,从而逐步构建对于健康更全面、完整且更加科学合理的认知体系。

六、评价赋能活动效果,反思提升综合素养

活动的最后,学生用活动评价表(见表2)进行自评和互评,交流在此次跨学科主题活动中的收获与感受。通过评价,学生能够对自己在活动中的表现进行回顾和反思,这有助于他们更清晰地认识到自己参与活动的积极程度,从而在今后的活动中保持或进一步提高积极性。

对活动参与的评价,能让学生了解自己在主动求知和团队合作方面的优点和不足,从而有针对性地改进。对知识技能的评价,能让学生明确自己在健康知识和数学模型运用上的掌握程度,知道自己哪些方面已经熟练掌握,哪些还需要加强学习,为后续的学习提供方向,促进知识和技能的进一步提升。对意义理解的评价可以加深学生对数据价值和数据意识的认识,能让他们明白数据在解决科学问题中的重要性,培养他们从数据中提取有价值信息的能力,这种意识的形成将对他们未来解决各类科学问题产生深远影响。对学习成果的评价不仅是对学生当前能力的一种检验,更是对他们未来运用数学模型解决问题的一种激励。明确自己在绘制统计图等方面的成果,能增强他们的自信心和成就感,激励他们在今后遇到科学问题时,积极运用所学的数学模型和技能去解决。

(作者单位:杨汉芹、戚佳莹,北京市西城区北京小学红山分校;陈广莹,天津市滨海新区塘沽新港第二小学)