基于深度思维教学《刺激与反应》

作者: 李存代

科学课程标准将科学思维作为核心素养的重要内容。传统教学中,有的教师把过程与方法也作为一种知识来教授,常导致以知识为重、机械模拟探究等突出问题,严重阻碍了学生好奇心的发展,不符合核心素养的基本要求。基于对以往教学的深层次反思,教师要精心组织、加强监控,让学生经历有效探究和实践。在《刺激与反应》教学中,教师可尝试开展基于深度思维的学习,促进学生核心素养发展。

一、立足核心素养设计思维目标

《刺激与反应》是五年级“人体的‘司令部’”单元的第一课,教学内容主要包括三个部分:第一部分通过真实场景的再现,引导学生正确理解刺激与反应之间的因果联系;第二部分通过开展刺激和反应的游戏实验,收集整理并分析数据,揭示反应速度存在差异;第三部分通过亲身体验,区分普通反应和本能反应。

科学思维既包括指导探究实践的方法论,又包括学生在学习过程中形成的关键能力。强调科学思维目标的设计,是因为科学思维是指导学生开展探究实践的方法先导,只有“想”得全面,才能“做”得准确。科学思维蕴含着学生学习科学的态度责任,还是形成科学观念的关键,它关注学生的“想法”,是学生进行探究的“准备”和学习过程中大脑活动的轨迹。教师应基于核心素养和学生实际设计本课的科学思维目标。

学生基于生活经验和已有知识,通过观察、实验等方式获取数据信息,在讨论分析的基础上,归纳刺激与反应的特征与联系,基于数据的比较,分析反应的个体差异性,通过对反应的分类,科学建构刺激与反应的模型。

二、强化思维进阶注重思维过程

教师在对刺激与反应的认识中设计了两个活动。

活动1:学生观看一段无声的视频,一群学生正在室外玩耍,突然全部跑进教室,讲台上教师在讲话,学生欢呼雀跃。视频没有声音和旁白,于是教师巧妙地设计了三个问题:这群学生前后动作有什么变化?发生这个变化的原因可能是什么?哪些感官参与了这项活动?

活动2:请一名同学闻一闻和尝一尝杯子里的神秘液体,其他同学根据这个同学的表情猜测杯子里可能是什么液体,并说明猜测依据。

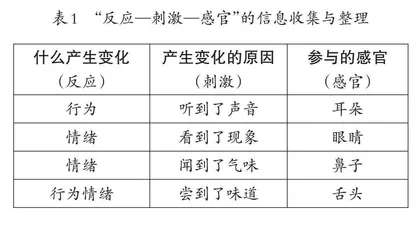

学生在低年级时对于眼耳鼻舌和皮肤等感觉器官有所了解,但没有系统了解隐藏在人体内的神经系统,对于刺激与反应只停留在感知阶段。在学习过程中,教师可引导他们用表格的形式将收集的信息进行分类整理:什么产生了变化、产生变化的原因是什么、哪个感官参与了活动。这个分析有助于学生将自己的生活经验运用到学习中,他们在观察的过程中对收集的信息进行加工,寻找视频材料中发生动作变化的个别属性,再将收集的信息分为什么产生变化、产生变化的原因、参与的感官三个大类(见表1)。学生在讨论的过程中抽取这些活动的共同特点:感官接收到刺激就会随之做出反应。学生通过“观察—分类—抽取—概括”,经历从形象思维到抽象思维的全过程。

在传统教学中,由于教师缺乏对学生思维认知发展的关注,常常被简化为简单的问答环节。事实上,进阶式的科学思维对于学生学习非常重要,教师要以活动和问题为主线,使学生的思维由发散到聚焦,经历分析与综合、比较与分类、抽象与概括的过程,让他们在学习过程中不断健全和完善思维链条系统,只有思维链条和课堂教学紧密结合在一起,才能驱动探究实践的高效开展。

三、围绕核心概念培养思维能力

《刺激与反应》一课对应课程标准“生物体的稳定与调节”学科核心概念下的“人体通过一定调节机制保持稳态”,这一核心概念主要让学生通过真实情境的体验,认识生物体的稳态,初步了解人体复杂的生命活动,从而初步认识物质与能量、稳定与变化等跨学科概念。本节课学习中,学生在已有的人体感官认识基础上探究人体刺激与反应的关系,进而分辨一般反应和本能反应,建构人体通过自我调节维持稳态的核心概念,这也是他们科学思维发展的过程。学生在低年级时基于直接观察简单描述自己的身体,在中年级时结合直接观察和图文资料分析和表述人体结构的重要特征,在高年级时通过比较和概括等方法建构生命知识的简单模型,在这样的学习过程中,他们的科学思维得到了有效发展。

课程标准强调学生能在熟悉的真实环境中,通过分析、比较、抽象、概括等方法,抓住简单事物的本质特征,利用归纳、演绎等方法,建立证据与观点之间的联系,构建对观点的合理解释,提升科学思维能力。在对刺激与反应的认识和模型建构中,学生需要通过对观察和实验中收集的信息进行加工、整合、概括、抽象等,并通过判断、处理得出正确结论,然后建立对刺激与反应的客观认识。

本课属于单元起始课,是接下来神经系统学习的基础和铺垫,教师在教学中要注重知识的前后衔接,关注大单元设计,形成以概念为主导的有结构的知识体系,促进学生科学思维的发展。

四、基于实验数据训练思维品质

实证意识是科学思维的重要组成部分,在小学科学教学中,教师要鼓励学生动手操作获得数据,要让他们意识到科学结论需要通过数据来推导和分析,验证自己的猜想和假设。同时,还要让学生意识到实验结果可能存在误差,需要多次实验和观察来验证结论的正确性。

课堂中,“抓尺子”游戏读取的数据具有隐性的内涵,通过对数据的解构可以看出一个人玩同样的游戏和多人玩同一种游戏,以及他们的最短距离都不相同,学生通过对第一组数据横向及纵向的分析可以抽象出反应速度具有个体差异性,这是他们思维深刻性的表现。“掐秒表”实验数据是建立在第一组数据基础上的,用最短时间比较反应快慢,既是基于赛跑时用时间评价跑得快慢的类比,也有基于数据的分析与综合。学生在“抓尺子”和“掐秒表”两个游戏实验数据的采集、加工、处理过程中进一步明确了反应的个体差异,从解决测量反应速度快慢问题时采取了两种以上的方法,体现了思维的灵活性(如图1、2)。学生通过对比杭州亚运会田径比赛成绩(如图3),能够认识到微小的反应差距对于不同的人和场景其评价效果也是不同的,体现了学生科学思维发展的全面性。

教学中,教师要关注学生思维发展的外显,精心设计小组活动和学习单,让学生在与自己、与同伴的对话中,形成数据意识,学会建立证据链,从而不断提升科学思维品质。

五、创设学习环境激发深度思维

学习环境对于培养学生的深度思维发展起着至关重要的作用。教学中,教师应该为学生创造积极、开放、多元的学习环境,调动他们探究的兴趣和愿望,通过设计真情境、真问题、真研究,让他们敢于表达自己的想法和意见,勇于尝试和创新。

首先,教师应该营造自主、合作、开放、民主的课堂氛围,尊重学生的个性和差异,鼓励他们积极参与探究活动,敢于发表自己的观点和看法。学生在交流中对自己的反应速度和本能保护都充满信心,特别是在猜测和预估过程中心理数据都被放大,这对于正确结论的形成具有重要的意义。学生基于实验数据的分析比较,改变了原有认知,进而形成科学的认知。

其次,在设计教学时,教师应该提供丰富的学习资源和工具,精心设计活动单,让学生有足够的探究空间和资源,为他们深度思考和创新实践提供支架。无声的视频、运动员的起跑数据、实验用到的直尺、秒表等器材,都支撑了学生进行深度思考和探究。

最后,教师应该建立科学的评价体系,在课堂教学中引导学生针对方案的设计、结论的推导进行分享交流,通过“你是怎么想的”“你打算怎么做”“你认为的观点是什么”等问题发展他们的思维能力、探究能力和创新能力,通过“你思考得很全面”“你的分析有理有据”“你能听取别人观点调整自己的思路”等评价语促进他们的思维深度发展。

(作者单位:陕西省宝鸡市陈仓区茗苑小学)