基于工程思维教学《电和磁》

作者: 余俊杰

课程标准重视技术与工程实践的素养导向,要求学生经历明确问题、设计方案、实施计划、检验作品、改进完善和发布成果等过程,体验完整的工程实践活动。

六年级《电和磁》一课主要内容是能的形式、转移与转化,指向核心概念“能的转化与能量守恒”,要求学生模仿做通电直导线和通电线圈使指南针偏转的实验,了解电可以转化成磁。该课通过工程实践活动的方式,设置驱动性问题,让学生对装置不断改进与反思,由浅入深、由表及里地训练他们的工程思维,最终实现科学思维的提升。

一、明确问题,激活学生思维

技术与工程实践的一般过程和方法首先是明确问题,教师可以通过设置驱动任务,激发学生的探究欲望。通常,问题的提出可以是基于生活实际,或者是科学故事,抑或是导入活动等,教师应该根据教学实际需要进行调整和选择。该课通过联结学生已经学过的科学知识和生活经验提出问题,让他们通过回顾旧知识,思考新问题,引发认知冲突,激活思维。

教学片段

师:同学们,观察这辆装有磁铁的小车,你们能利用磁铁的特性,让小车运动起来吗?说一说运用了什么科学知识?

生:用磁铁可以让小车动起来,因为磁铁有磁场,分南北极,相同的磁极会相互排斥,不同的磁极会相互吸引。

生:用铁也可以让小车动起来,因为磁铁能吸引铁等金属。

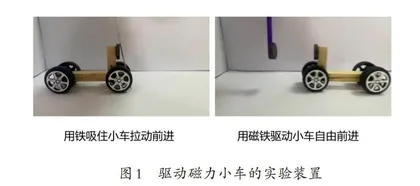

(学生上台演示操作,如图1,并解释原理。)

师:请你们再想一想,根据磁铁的特性,还有其他方法能让磁力小车动起来吗?

(学生表示暂时想不出来了,教师播放视频《奥斯特实验》。)

师:看完视频,谁能说一下奥斯特的发现吗?你是否能将这个发现应用到磁力小车上,从而让磁力小车运动起来呢?

生:奥斯特发现通电铜棒能让磁针转动。我们或许可以利用通电铜棒让磁力小车运动起来。

师:那么,我们就来尝试完成这个任务“制作一辆电磁小车,并让电磁小车行驶10厘米”。

课程标准倡导保护学生的好奇心,设计适宜的探究问题。电磁小车将电和磁的知识联系在一起,对于学生来说是比较新奇的装置。这一驱动性任务的提出既是基于对教材活动内容的优化,也是基于对学生学情的调查分析。教师在课前对学生进行了抽样调查,发现78%的学生在生活中没有听过电磁小车,仅22%的学生听说过类似电磁小车的科技小制作。因此,将“制作一辆电磁小车,并让电磁小车行驶10厘米”作为这节课的驱动性任务,具有合理性和挑战性,能让学生明确该课要解决的问题,调动他们主动学习的积极性。

二、设计方案,突出学生思维的重点

设计方案的是工程活动中的一个关键环节,也是工程思维训练的核心阶段。学生在明确问题的基础上,通过小组合作的方式,利用头脑风暴形成多种具有可行性的设计方案,再共同讨论出最适切的方案,并绘制相应的模型设计图。在该课的教学中,教师让学生先通过绘制设计图的方式将抽象的想法具体化,然后尝试实施设计,组装实验模型,最后测试结果。

教学片段

师:通电导线真的有磁性吗?你们想不想动手做一下奥斯特实验?先静置指南针,然后双手拿住一根导线拉直靠在指南针的上方,与磁针的方向一致。观察:①闭合开关前,导线能让指南针发生偏转吗?②闭合开关后,导线能让指南针发生偏转吗?③断开开关,电流消失后,导线能让指南针发生偏转吗?可以进行多次尝试,依次在实验记录单上记录三次现象。

(学生小组合作完成实验探究,记录实验发现,如图2。)

师:太棒了,原来电真的可以转化成了磁,这一发现可以帮助我们制作电磁小车啦。

师:根据奥斯特实验的发现,制作一辆电磁小车,你们觉得需要哪些材料?请各小组讨论并绘制一张电磁小车设计图。

生:奥斯特发现通电导线能让小磁针发生偏转,我们可以利用导线、电池等材料组装一个简单电路,让通电导线驱动小车运动起来。

(完成电磁小车设计图。)

师:请大家分享并交流一下你们的设计图。

生:我们的想法是依靠简单电路产生磁性,利用电流产生的磁性和小车上磁铁片上的磁性进行磁极间的相互作用,从而让小车动起来,于是设计了这套装置。当闭合开关时,小灯泡亮了,简单电路有电流,产生磁性,用通电的导线靠近装有磁铁片的小车,观察小车的运动状态(如图3)。

师:请大家完成电磁小车模型的组装,并进行测试,观察电磁小车能否被驱动?

生:用简单电路驱动小车,发现小车保持静止,运动状态没有发生改变。

(电磁小车1.0版测试失败。)

师:你觉得小车驱动失败的原因可能什么?

生:可能是通电导线磁性太弱,无法驱动装有磁铁的小车。

在明确问题的环节中,教师已经通过视频把奥斯特的发现直接告诉了学生,他们在看完视频之后已经知道了通电导线可以产生磁性,但是这一现象是否真实存在还需要他们亲自去验证,进而利用这一科学原理去完成电磁小车的制作。学生在电磁小车初次测试失败后,经过不断思考,提出增大通电导线磁性的方法,升级电磁小车。

三、初次改进,凸显学生思维的进阶

工程改进过程是促发学生思维螺旋式上升的重要环节。思维螺旋式上升的过程并不是简单的线性过程,而是一个不断循环和迭代的过程。因此,在科学探究中,学生要敢于面对困难和失败,分析问题,不断改进认知模式和思维方式。改进环节不仅能让学生完成方案的修正和模型的建构,提升他们的工程思维品质,还能提升他们的分析与综合、比较与分类、归纳与演绎、重组思维等基本思维能力。

教学片段

师:那么,你们觉得有方法可以解决这一问题吗?

生:第一种方法是可以增大电流;第二种方法是可以增加导线的数量或改变粗细。

师:真的可以吗?我们先尝试采用第一种方法改进电磁小车推动装置,产生更强的磁性。请大家修改自己的电磁小车设计图,并分享交流。

生:我们的设计方案是将简单电路变成短路电路,在四年级“电路”单元中,我们知道了短路能产生更大的电流,所以我们准备用瞬间短路的方式来增强通电导线产生的磁性。

师:使用短路做实验时,需要注意什么?

生:短路时电流很强,电池会发热,消耗大量能量,所以实验中只能接通一下,马上断开。

师:如何将简单电路变成短路?

生:将简单电路中的用电器拆除。

师:我们先用指南针检测一下这样的方式是否真的能让通电导线产生的磁性增强?

(小组合作完成实验,记录实验发现,如图4。)

生:瞬间短路时,指南针磁针偏转角度变大,通电导线产生的磁性变强。

师:按照我们讨论出的操作要求,尝试一下制作电磁小车2.0版,并完成第二次测试。

(学生完成电磁小车2.0版的改进,如图5,并测试。)

生:测试失败,电磁小车运动起来了,但是只能动一下子。

师:我们还有别的方法增强通电线圈产生的磁性吗?

生:增加导线的数量或粗细。

师:让我们一起来迎接电磁小车3.0版吧。

当学生提出增大电流的想法时,教师没有直接下定论,而是让他们亲历过程,从而得出结论。但是如果直接让学生在电磁小车模型上测试,学生是没有办法明确得出“通过增大电流可以使通电导线磁性变强”这一结论的。因此,在正式改进之前,教师让学生使用指南针这一较为灵敏的实验仪器去验证,确保他们的科学推断是正确的,再进入改进环节。学生进行了初次改进模型,最终仍然测试失败,但也寻找到了新的改进方法来完善方案,激起了深度探究的欲望。

四、再次完善,推动学生思维的跃进

课程标准中提出要利用科学原理指导技术与工程的设计,技术与工程的作品也可以成为科学探究的工具或模型,使科学、技术与工程在科学课程中形成一个闭环。反复验证迭代是工程活动的一个重要特征,真正的工程往往要经历多次的迭代?,这是因为工程实践中往往遇到各种预料之外的问题和挑战,需要通过不断地调整和改进来解决问题,确保工程的顺利进行。教师在教学活动中,切忌“重设计,轻改进”,让学生经历递进式的探索过程,让他们的思维发展真正发生。

教学片段

师:(出示线圈介绍视频)线圈有什么特点?如何将它组装在现在的电路中?

生:将线圈两端的金属片串联到电路中。

师:线圈能使产生的磁性增强吗?我们依然要先验证一下自己的猜想,你们觉得线圈与指南针可以怎么样摆放?

生:线圈横放在指南针的上方,线圈竖放在指南针的右方,指南针放在线圈套中。

师:我们先归纳一下大家的想法,再通过实验去观察线圈怎么放,磁针的偏转角度最大。

生:(小组合作完成实验,记录实验发现,如图6)通电线圈竖放套在指南针上,磁针偏转角度最大,此处产生的磁性最强。相比于前两次实验,这一次实验中磁针偏转的角度最明显。

师:请大家再次修改方案,并测试一下用线圈做推动装置的电磁小车3.0版。

生:首先,取一段较长的漆包线,将漆包线的中段缠绕成线圈状,对漆包线的两端用砂纸打磨,轻轻弯折成一个“小钩子”,连接在电池盒和开关的接线柱上,这样电磁小车3.0版的驱动装置就组装完成了。然后,将此驱动装置慢慢靠近电磁小车的磁铁片,在不触碰到小车的情况下,测试其运动状态发生的变化。

(学生完成电磁小车3.0版的改进,并测试小车,如图7。)

生:成功达成任务目标,能驱动小车行驶10厘米甚至更远。

在电磁小车的三次改进过程中,学生不仅体验了工程活动的流程,也通过科学探究了解科学知识,感知通电后的导线和线圈能使指南针发生偏转,建构电流可以产生磁性的认知。相比于原教材中的教学环节,学生对知识、技能和情感理解得更为深刻。

五、成果发布,促进学生思维的迁移

任务完成后,教师应该积极搭建展示平台指导学生进行成果发布,并接受他人的反馈和回答其他组的提问。在学生开展工程实践的过程中,教师要鼓励他们从多方面去分析和分享自己的发现和建造过程,通过组内自评、组间互评及教师评价的方式深化对科学知识的认识。

教学片段

师:哪个小组愿意分享自己组的电磁小车作品?

(小组依次上台展示电磁小车,其他组倾听发布会。)

师:听了各组的发布会,你们有什么疑问吗?

生:为什么有的电磁小车会被线圈吸住,而有的电磁小车不会被线圈吸住?

师:对啊!为什么有的组通电线圈与小车上的磁片是相互吸引的,而有的组却是相互排斥的呢?

生:通电线圈不仅有磁性,可能还有南北两极。

师:真的是这样吗?今天的学习任务结束了,这个问题留给大家课后去探究吧。

学生在经过成果发布之后,通过对比各组的作品,提出了新的问题,并进行猜测,这是学生在深入学习和思考后产生的新疑问,激励他们不断探究事物的本质。在课堂的最后,教师并未对学生的猜测立刻给予肯定或否定,而是采用了“留白”的方式,鼓励他们持续探究电和磁之间的奥秘,体会能量的神奇。

(作者单位:江苏省张家港市实验小学)

参考文献

[1]顾玲梅.工程活动中促进小学生思维深度发展的教学实践 ——以“船的漂浮”为例[J].上海课程教学研究,2023(05).

[2]达佳敏.基于工程思维的小学科学FCRCTP教学模型建构——以“我们的过山车”为例[J].甘肃教育,2024(11).