《化石里的古生物》教学实录与评析

作者: 辛莉 敦文术

《化石里的古生物》是六年级“生命的延续”单元的第3课,该单元隶属于“生命科学”领域,单元的学习有助于学生形成结构与功能、稳定与变化等跨学科概念,是他们在中年级认识了动植物的生命历程、繁殖方式等知识之后,进一步通过化石认识生物在生命延续过程中的相似与差异。

该课指导学生从已灭绝的古生物与化石之间的联系中提出探究性问题,通过观察、查阅资料、案例分析等方式获取化石信息,运用概念图、科学语言记录整理信息,并表述探究结果,认识到人类研究化石对于揭示古生物与现代生物之间的联系密切相关,从而树立大胆质疑、勇于创新、能够接受别人的意见、乐意与他人合作学习及沟通交流的科学态度。

一、观看视频,提出问题

师:大家参观过地质博物馆吗?今天就让我们来一场“博物馆之旅”吧!先来看看博物馆里有什么?

(播放地质博物馆视频。)

生:有恐龙、猛犸象。

师:现在还能见到恐龙和猛犸象吗?

生:见不到了!它们是生活在很久很久之前的生物,现在已经灭绝了。

师:既然它们已经灭绝了,我们怎么知道它们曾经生活在地球上,而且还知道它们长成这个样子呢?

生:我猜是通过化石知道的。

师:嗯,这是同学们的猜测,今天让我们走进《化石里的古生物》这一课来寻找答案吧!同学们,你们见过化石吗?知道化石的类型有哪些吗?

生:我认为化石就是一块石头,里面有动物的尸体,并且保存了很多年。

生:我在纪录片中见过贝壳化石,它和现在的贝壳挺像的,但我不知道化石的种类有哪些。

评析:学生在日常生活中通过科普书籍、视频等方式或多或少会了解一些关于化石的知识,但绝大部分学生从未思考过有关化石的深层次问题。于是该课创设参观地质博物馆的情境,引发学生对于“什么是化石”“化石的种类”进行思考。

二、认识化石,分析推理

师:看来同学们对化石有一些初步的了解,但对于什么是化石、化石的分类及特点却不太清楚。化石是保存在地层中的古生物遗体、遗物或遗迹。看!展览柜里的这些都是化石!有三位同学课前实地参观过博物馆,请他们当导游给大家讲一讲吧!

生:大家看,像鱼化石、角石、三叶虫化石都是由生物的遗体形成的,保存了生物体原有的形状和结构,这样的化石都属于遗体化石。

生:这是恐龙蛋化石,它是生物的卵,像生物的卵、粪便、原始人使用的石器等,都属于遗物化石。

生:这一块是星状迹化石,它是古生物在觅食过程中出现的痕迹被泥沙突然掩埋,经过很多很多年而形成的,这块化石是我国目前唯一存在的完整的星状迹化石。像动物的足印、虫子爬过的痕迹等都属于遗迹化石。

师:三位“导游”讲解得真清楚,让我们知道了化石分为遗体化石、遗物化石、遗迹化石。同学们,通过参观化石、聆听讲解,你们对化石又有了怎样的认识?

生:通过遗体化石我能清楚地看到古代生物的样子。

生:遗迹化石应该挺难被发现的,科学家真不容易。

生:恐龙蛋化石保存得真好,比鸡蛋、鸭蛋都要大,它里面已经变成硬硬的石头了吗?

师:看来同学们都进行了深入思考,下面我们通过观察化石来进一步认识古生物。

评析:六年级学生的认知特点是在形象思维的基础上有了一定的抽象思维能力,但空口无凭地叙述想象并不能帮助他们理解化石,于是这里通过实例认识化石的类型,使他们建构遗体化石、遗物化石、遗迹化石的概念模型,也加深了他们对概念的理解与区分。

师:为了大家能近距离地观察化石,老师准备了三叶虫化石和狼鳍鱼化石作为今天的实物观察材料,同时也准备了恐龙蛋化石和足印化石的图片。下面让我们一起学习观察方法,请一位同学阅读观察方法。

(出示观察方法,学生阅读:对化石进行整体观察,并判断它属于哪一类化石,想一想依据是什么;再对它进行局部观察,可借助一次性棉手套、放大镜、直尺等工具,观察化石有哪些特点,并试着推断古生物的信息。温馨提醒:化石很珍贵,在观察过程中我们要切记不能用手直接接触化石,一定要戴手套。另外,要及时将结果填写在学习单任务一的表格中。之后学生分组观察化石,教师巡视指导。)

师:同学们,通过观察你们发现了什么?

生:我们先对三叶虫化石进行整体观察,发现三叶虫的形状近似椭圆形,它有很多节,和蜈蚣很像。接着我们对三叶虫化石进行了局部观察,它的背部有两条纵向的沟,把它的身体分为三片,它的背部有很多的棱,很像我们常见的蜈蚣,我们用手摸了摸,发现它背部的棱凹凸不平。我们又借助放大镜看了看,发现它的纹路特别清晰!最后我们借助直尺量了量,它的长是17.5厘米,宽是8.2厘米。我们从三叶虫化石中获得的信息是:它属于遗体化石,三叶虫可能是节肢动物。

生:我们小组对狼鳍鱼化石进行了整体观察,发现它和现在的鱼的形状很像,特别像我们吃的小黄花鱼,并且它有完整的骨架,接着我们利用放大镜对它进行了局部观察,发现它有清晰的鳃和鳍,用尺子量发现这条狼鳍鱼化石长7厘米,宽1.4厘米。我们推断:狼鳍鱼化石属于遗体化石,狼鳍鱼生活在水中,属于鱼类。

生:我们小组观察了恐龙蛋化石的图片,恐龙蛋是卵圆形,颜色为青灰色,一共17枚,排列很整齐。我们通过阅读课外读物得知,恐龙蛋化石的大小比较悬殊,小的直径不足10厘米,大的直径超过50厘米。我国已发现恐龙蛋化石的总数居世界首位。我们知道恐龙蛋化石是恐龙的卵,因此我们判断它属于遗物化石。

生:这个足印化石,看起来像动物的脚印,所以我们推测它是遗迹化石。另外,我们通过观看科普视频得知,可以通过足印判断动物的身高、体重等信息,如果是一连串的脚印,还可以判断出当时动物的更多信息。

师:同学们,你们通过观察,不仅判断出了三叶虫化石和狼鳍鱼化石属于遗体化石,恐龙蛋化石属于遗物化石,恐龙足印化石属于遗迹化石,还能结合课外读物和科普视频推测出古生物的特征信息,真厉害!

评析:六年级学生的自我意识以及自主探究学习能力较强,因此该环节主要让他们在掌握观察方法后,自主展开观察化石活动。学生在日常生活中并不容易见到真正的化石,将真化石搬到课堂中,起到了“一石激起千层浪”的效果。在该环节,学生有着强烈的、高涨的学习热情,他们通过观察化石,并运用分析(观察化石、提炼特征)、比较(将三叶虫背部的棱和蜈蚣作对比)、推理(根据特征推测化石种类)、概括(总结得出化石分类的结论)等方法得出了科学的结论,也初步了解了化石,并发现古生物与当今生物之间的联系。

三、探究化石,建构模型

1.探究化石,推测霸王龙

师:现在让我们继续博物馆之旅吧!瞧!这是什么化石?

生:这是霸王龙化石!

师:你怎么知道是霸王龙化石?

生:我见过电影中霸王龙的镜头,根据这具化石的样子,我推断这是霸王龙。

师:这具霸王龙化石到底有什么样的特点,我们又能从中得出什么结论?让我们用科学的观察方法来解答这两个问题吧!首先来回顾观察方法,请一位同学读给大家听。

(出示观察方法,学生阅读:首先对霸王龙化石进行整体观察;然后局部观察它的牙齿化石、后腿骨化石、蛋化石以及足印化石;最后结合课前收集的相关资料,推测霸王龙的特征信息,并及时地把推测出的信息,填写在学习单任务二的表格中。之后学生观察,教师巡视指导。)

师:谁来分享观察结果?

生:我们通过观察霸王龙的骨骼化石,发现恐龙有头、颈、躯干、四肢和尾,也有脊椎,因此我们推断它是脊椎动物。另外,我们发现霸王龙的前爪有两指,通过其足印化石知道了它的后爪有三趾。根据教材的提示“动物留下的足印长度大约等于其后腿骨长度的四分之一”,又结合霸王龙的后腿骨化石比这名女生还要高,可以推测霸王龙的脚印长0.5~0.6米,还发现霸王龙的后肢非常发达,但是它的前肢比较短小,所以我们推测霸王龙的运动方式应该靠后肢行走。最后,我们结合课前收集的资料,知道了霸王龙身高大约有两层楼高,3~6米,体长有11~15米,头部大约长1.5米,体重有6~10吨。

生:我们观察的是霸王龙的牙齿化石,它的形状尖尖的,很锋利,像现在的肉食动物老虎和狮子的牙齿一样,所以我们推测它是肉食动物。结合我们课前收集的资料,知道霸王龙的牙齿长度是15~30厘米。

生:我们通过观察霸王龙蛋化石知道了霸王龙的繁殖方式是卵生。

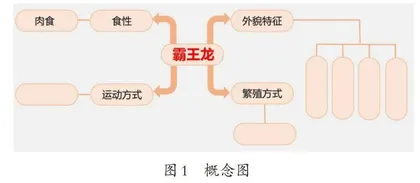

师:同学们太棒了,通过观察化石以及整合课前收集的资料就推断出了这么多特征信息。请根据刚才的推断,完善这幅概念图(如图1)。

(学生完善概念图。)

师:请同学汇报概念图的填写信息。

生:通过刚才推断出的信息,我们知道霸王龙是大型的肉食动物,它的运动方式是靠后肢行走,它的繁殖方式是卵生,外貌特征有身高3~6米、体长11~15米、头部大约长1.5米、体重6~10吨。

2.建构模型,感受霸王龙

师:刚才我们通过化石了解了霸王龙的相关信息,现在请同学们闭上眼睛,在大脑中对这些信息进行整合,试着推想霸王龙的样子。现在让我们通过3D建模,复原霸王龙的样子。

(视频展示霸王龙3D建模。)

师:同学们,最后展示的霸王龙的样子和你们推想的一样吗?其实科学家和我们一样,也是利用化石提供的线索去推测古生物的各种特征信息,只是他们观察的样本更多、更细致,观察的时间也更长,这样推测出的信息才更科学。再借助计算机3D建模等技术手段,获得具体直观的古生物形象,如猛犸象和大树懒。

评析:在学生的认知经验中,与“化石”一词建立紧密联系的事物莫过于恐龙了,通过对恐龙化石图片的研究,加深了他们对化石的认识。随着课堂的深入,学生越来越深刻地认识到化石的价值以及研究化石的重要性。

四、实践应用,拓展延伸

师:同学们,通过今天的学习你们有哪些收获?课下想探究些什么呢?

生:我知道了化石分为遗体化石、遗物化石、遗迹化石。

生:化石的作用太大了,让我们看到了一个已经消失的动物王国。

生:我去过河北省博物馆,还没去过地质博物馆,学了这一课我特别想去看一看,从化石里还发现了哪些古代生物。

师:好啊,大家周末可以去地质公园或者地质博物馆参观其他古生物的化石,也可以去图书馆查阅或者上网搜索古生物化石的资料。整合加工后制成幻灯片,下节课与其他同学进行交流!

评析:该环节教师引导学生利用课余时间,通过收集并采用不同的方式(PPT、手抄报等)呈现调查结果,进一步了解化石,探究古生物的特征。引导学生去地质公园或地质博物馆认识更多的化石,将课堂学习延伸到课外,拓展了他们的学习空间,让他们在真实场景中学习科学。

总评

在备课阶段,教师与河北省地矿局进行联系,借用了三叶虫化石、狼鳍鱼化石等标本,并把它们带进课堂,鲜活的化石标本为学生打开了科学课的一扇窗,让他们看到了课堂之外一个更大的世界,感受到了生活中处处是科学。该课设计由浅入深,不断扩展对化石奥秘的探索范围,指导学生运用观察、阅读、参观等方式认识化石里的古生物,培养学生提出问题、搜集证据、处理信息、得出结论、表达交流、反思评价等科学探究能力,激发了他们探究化石里的古生物信息的兴趣。

(作者单位:辛莉,河北省石家庄市友谊大街小学;敦文术,河北省石家庄市教育科学研究所)