“科学种植油菜并合理利用”项目实践

作者: 高沙

科学课程标准指出,学校和教师应当充分利用校园环境中的花草树木、种植园等与科学有关的资源,让校园成为学习科学的大课堂,促进学生从亲近自然走向亲近科学。劳动课程标准对不同年级学生参加农业生产劳动的学业水平也提出了要求。为此,长沙市麓山国际洋湖实验学校结合学校实际,以校园劳动基地油菜种植为契机,以科学、劳动、美术、信息科技等课程内容融合创新设计,开展“科学种植油菜并合理利用”的项目实践,促进学生在真实且熟悉的情境中,以兴趣和好奇驱动,积极、主动、持久地参与探究实践,解决实际问题,提升综合素养。

一、创设真实情境,激发实践兴趣

学习科学认为,在真实情境中发生的学习最有效。[1]真实的情境能促进联系生活实际,让学生更好地理解任务与活动的价值,学习的内驱力更强。创设真实的情境,引发真实的问题,是促进学生积极有效开展项目化学习的关键。

向日葵、油菜、花生等油料作物种植是学校规划的种植课程系列。去年,学校向日葵丰收,学生来到雨花非遗馆体验古法榨葵花籽油,感受到了劳动的快乐与意义。体验过程中,教师充分利用现有劳动场景,引导学生思考:“生活中,我们最常食用的植物油还有哪些?除了瓜子,还有别的种子能榨油吗?”学生对此问题兴趣浓厚。大部分学生想到了湖南本土随处可见的油菜花、家里食用的菜籽油。基于向日葵种植经验,有的学生提出在校园内种植油菜,观赏油菜花海,榨菜籽油……就这样,一个真实的驱动性问题产生了:如何在本校劳动基地科学种植油菜并合理利用?这个真实的情境让学生探究兴趣浓厚,很好地理解了实践的意义和价值,源于一个真实问题的项目正式开启。

二、立足核心素养,建构目标框架

基于学情的问题是最好的教学素材,更是教师设计项目的出发点。如何结合实际设计更适合学生学习的项目呢?教师组织学生小组讨论:如何科学种植油菜并合理利用油菜,要解决哪些问题?学生认为,主要待解决的问题是怎样能够在校园劳动基地种好油菜及油菜到底有哪些用途。这样,项目思路基本确立:首先,调查油菜需要的生活环境,确定校园劳动基地是否适合油菜生长,不适合应如何改良,为油菜生长作充分准备;接着,探究并实践如何种植油菜、养护油菜、收获油菜,为油菜丰收作多重保障;最后,调查油菜的用途,探究并实践如何创新油菜产品,形成项目成果,为成果交流奠定基础。

项目以种植并利用油菜为主线,旨在提升学生实践创新、解决实际问题的能力,培养他们的综合素养。至此,项目多学科目标和框架逐渐清晰起来。

1.项目目标

(科学)科学观念:知道油菜的生长需要适宜的环境,生物与环境是相互依存的;知道油菜的各生命结构和功能;知道油菜的生长是有规律的,规律是可以被认识和运用的;知道菜籽油可以和强碱发生皂化反应,制作肥皂。科学思维:利用比较、分析、推理、概括、发散等方法,对获得的信息进行处理,提出自己的观点或解决方案,发展推理论证思维和创新思维。探究实践:在整个项目中能运用观察、实验、查阅资料、实地调查等方式展开探究从而获得信息,用科学语言、图表等记录整理信息,记录探究结果并得出结论;采用探究报告、观察日记等呈现探究的过程与结果,对项目过程进行过程性反思和总结性评价。态度责任:能够积极、主动、持续地展开探究;小组团结合作完成每个子任务并交流展示成果,形成团队合作意识和创新意识。

(劳动)劳动观念:在前期调查、种植、养护、收获油菜过程中,理解普通劳动者的光荣和伟大,形成关爱生命、热爱自然的意识;在创造油菜产品过程中,形成劳动能创造生活的观念。劳动能力:能发现种植、养护、收获油菜过程中的劳动需求与问题,运用生产知识与技能,选择合适的工具、材料解决问题;在创新油菜产品过程中,能结合传统工艺和现代技术合作完成制作。劳动习惯和品质:坚持完成项目,在项目过程中养成吃苦耐劳、安全劳动、主动劳动、规范劳动的劳动习惯与品质。劳动精神:积极探索、敢于创新。

(美术)创意实践:在制作油菜花干花作品时,能利用身边的材料,创作实用、美观的美术作品;在绘画油纸伞伞面时,能提出各种构想,使用冷色调、暖色调、对比色等方面的色彩知识,美化油纸伞。

(信息科技)数字化学习与创新:能够利用在线平台搜索、分析适宜油菜生长的环境,认识到信息科技给生活带来的便利;能够借助信息科技进行油菜观察日记本封面的设计,感受应用信息科技创作作品的优势。

2.项目框架

教师在设计实践活动时,应以学生的立场为出发点,将零散的、碎片化的知识进行系统整合,由点联结成线,由线组合成面,由面建构立体模型,最终形成结构化的课程体系,这样有利于让知识学习走向素养养成,培养学生的综合能力。[2]

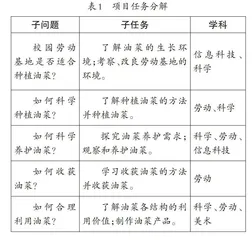

该项目基于实际,依据科学、劳动、美术、信息科技课程标准,结合学情,对相关学科内容进行重构、拓展、系统整合,包括:科学学科的四年级“植物的生长变化”单元、“岩石与土壤”单元,五年级“生物与环境”单元,六年级“物质的变化”单元;劳动学科的任务群“生产劳动”“传统工艺制作”;美术学科的“设计·应用”中的“生活与设计”;信息科技学科的“数字化学习与创新”等。同时,将项目任务“科学种植油菜并合理利用”分解成了5个子问题及对应的子任务(见表1)。

三、基于问题解决,夯实实践过程

解决问题的能力是核心素养养成的重要组成部分,教师应鼓励学生积极发现问题,大胆提出问题,勇敢解决问题,以解决问题为导向,落实实践过程,让学习真正发生。

1.展开调查,确定实践需求

校园劳动基地适合油菜生长吗?为了明确这一问题,信息科技教师引导学生查阅资料,使用问卷星软件智慧统计、分析数据。通过对油菜生长环境的调查,培养学生搜索、筛选、统计、分析信息能力的同时,让他们认识到油菜的生长需要适宜的环境,生物与环境之间是相互依存的关系,为下一步分析油菜的生长需求、考察对象提供了依据。

怎么考察?六年级学生学习过考察土壤的类别,但对土壤肥沃度、湿度、酸碱度的考察方法不清楚,于是科学教师引导他们查阅资料、筛选方法、展开讨论,确立了观察为主、测试工具为辅的方式,小组合作展开考察。学生在问题中思考,在思考中行动,运用查阅资料、观察、实验等方式获取信息,运用分析、比较等科学方法描述和处理信息,认识到校园劳动基地适合油菜种植。这激发了学生进一步实践的信心,发展了探究能力。

2.深入探究,坚定实践路径

接下来,就要正式种植油菜了,怎么种?要注意哪些事项?对学生而言,具体的操作方法需要劳动教师指导。劳动教师引导他们思考:用什么种?怎么种?学生有种植凤仙花的经验,知道种子可以繁殖后代,但没有播种过油菜种子,教师引导他们向有经验的农民伯伯寻求帮助,学习选择锄具、使用锄具、翻土、播种等农耕技能,成功种下了油菜。通过学习与实践,学生发现了农业生产劳动中的需求与问题,知道专业的事情可以寻求专业人士帮助,体验到了农耕的辛苦与乐趣。

种下的油菜会生长得好吗?怎样更好地养护油菜呢?为了让学生找到养护好油菜的方法,科学教师适时提问、引导,组织他们以小组为单位展开讨论,最终确定解决方案。首先,探究油菜的整个生命周期有哪些阶段,根据油菜生命周期不同阶段的相应特点,记录这些阶段分别可以怎么养护(如图1)。其次,设计制作观察养护记录本,坚持观察与打理。记录本的关键内容为“我为植物做的事”“我的发现”“图文描述”“我的下一步行动”等,并将日期、实践内容、记录者、天气等作为辅助内容。在信息科技教师帮助下,学生学习电子表格的应用,设计本组的观察日记本封面。

从播种、生根、发芽、拔节到开花、结果,学生一边观察,一边记录,一边养护,认识了油菜生命周期不同阶段的特点,及时调整养护行为。这激起了学生对栽培植物、探索植物的好奇心和探究热情,让他们意识到坚持不懈、艰苦耐劳、团结合作的重要性,树立了尊重普通劳动者、珍惜劳动成果的劳动观念。

油菜果实成熟了,如何收获?学生继续请教农民伯伯,在收获油菜的过程中,学习使用农耕工具收割、晾晒、敲打、簸箕簸动等,发展劳动能力。

3.动手制作,物化实践成果

项目开始时,教师引导学生讨论并确立了物化的成果之一——油菜花手工作品。在油菜花开花之时,学生学习干花的用途、干花制作工艺、干花产品制作方法等,制作茶杯垫、钥匙扣、书签等文创产品,锻炼了艺术实践能力和创造能力,体会到设计能改善和美化生活。

油菜丰收了,如何合理利用?教师将主动权交给学生,引导其查阅资料,了解油菜各部分的价值,并思考可以制作哪些油菜产品。这进一步激发了学生的兴趣,拓宽了他们的眼界,让他们真正成为学习和创造的主人。教师引导学生开展家庭亲子榨菜籽油实践活动,他们阅读资料,了解油菜籽可以榨油的原因及怎样才能得到菜籽油,并尝试利用家里的材料和工具动手实践榨油。学生在做中学,沉浸式体验烘干、碾碎、蒸粉、榨油等每一个步骤,在探索体验中学习知识,收获劳动成果和喜悦。

菜籽油除了食用,还有别的用途吗?教师引导学生展开深入探究。他们通过学习了解到,菜籽油等植物油可以刷涂在油纸伞上起到防潮防霉的作用,菜籽油等油脂类物质还可以制作手工肥皂。制作油纸伞、自制手工肥皂等延伸活动,进一步促进了学生持续探索的热情与动力(如图2)。

4.交流展示,升华实践意义

该项目实践出现了多样的交流展示方式,形成了一系列成果,丰富了学生的学习生活。有的学生进行油菜花滴胶文创拍卖会时,先介绍自己产品的特点、工艺、用途、亮点等,再相互之间提问、互动,并在拍价的过程中反馈作品评价,反思优化途径。有的学生用自己榨的菜籽油烘炒出一道道美食,分享给父母品尝,体会劳动带来的快乐,促进亲子交流。有的学生将自制的肥皂赠送给同学,增加了作品创作的成就感。教师引导他们对整个项目过程进行复盘,反思整个学习过程,形成项目总结报告(如图3),对项目过程的任务单进行整理,形成《项目成长手册》。通过展示,交流,学生在实践中像研究者一样经历了发现问题、解决问题的过程,核心素养得到了发展。

5.素养导向,开展评价反思

素养导向下的评价方式是综合性的,评价的目的是促进学习更好发生、学生适度发展。教师结合项目目标和学生的实际情况,制订贯穿全程的过程性评价和总结性评价,注重多主体评价,并将评价标准前置。这样,帮助学生参照项目各阶段评价标准有目的地、客观地对自己和同伴的学习进行评价、监督和调整,在团队中保持学习热情。这也能帮助教师调整项目进程,反思整个项目的教学效果是否达到了预先设定的目标及如何改进等,让之后的项目开展得更加高效、有序。

(作者单位:湖南省长沙市岳麓区麓山国际洋湖实验学校)

参考文献

[1]R.基思·索耶.剑桥学习科学手册[M].徐晓东,等译.北京:教育科学出版社,2010.

[2]邓嘉莉.“设计永淳路红绿灯”项目化校本课程实践[J].湖北教育(科学课),2024(02).