语文观课评教的知识维度

作者: 成龙

摘 要 知识是一门课程成立的基本条件,课程特性并非忽视知识的理由。知识维度是观课评教的核心组成部分。鉴于知识问题的专业性与复杂性,语文观课评教的知识维度,主要从知识、教学、学习三个角度展开具体的评议。知识角度依据知识类型学理论,划分知识类型,依此评议知识教学的方式。教学角度考察教师的知识观,评议如何教知识,如何发挥知识的意义。学习角度依据学习科学理论,评议如何学知识,即学生在教师的教学组织下,如何理解知识、运用知识、形成能力、获得意义。

关键词 语文观课评教 知识观 知识类型学 知识教学

一、问题提出

知识是一门课程成立的基本条件。没有哪一门课程,能够既在现代教育体系中作为一门课程而存在,却又能离开一个完整的知识体系而展开教学过程。[1]知识在语文课程中的“命运”,却似乎与此相背离。进入二十一世纪以来的语文课程标准,淡化知识及知识教学,是一个重要的“特点”,个中缘由,需要深入地反思。语文课程所具有的人文性的特性,并非忽视知识的理由。淡化知识及知识教学,并非完全没有知识及知识教学,因此,仍须将知识纳入语文观课评教评议视野,知识维度是语文观课评教的核心组成部分。然而,由于长时间对知识问题的忽视,表面上看,语文课程究竟要建立怎样的知识体系、体系要素有哪些仍未形成一致的认识,更为深层次的问题是,知识观模糊、关于“知识”的知识缺乏;至于知识掌握与技能培养及素养培育之间有着怎样的逻辑关联、语文课程已有的语法、修辞、文章、文学等知识究竟应该如何教等问题短时间内也无法得到有效的解决,这自然带来了语文课堂教学中知识教学内容混杂、教学方式单一等现象,进而影响到了语文课堂教学效率的提升。这些问题的存在,给语文观课评教造成了不少的困难。一方面,实际的语文课堂教学中知识教学存在的问题类型多样,另一方面,观课评教者自身的知识观、关于“知识”的知识储备、语文课程知识积累等也存在一定的问题。此外,人类对“知识”这个问题的研究也在不断深化之中,甚至对“知识”的概念的内涵也无法统一。

本文直面语文课程知识及知识教学的困境,从知识维度探讨语文观课评教。由于笔者自身学养、知识有限,对“知识”概念内涵仅能做基本的介绍、对观课评教的知识基础做基本的归纳并列出常见的评议要点,文中所谈观点、所做的阐述错漏难免,期待方家指正。

二、概念理解

概念对于研究来说是非常重要的,在根本上,它通向“理论”;更重要的还在于,概念是理论的基石,理论的重要,验证了概念的重要,反之亦然,概念的重要,也说明了理论的重要;概念与理论之间互为表里,相互印证。[2]对于“知识”这个概念来说,要明确其内涵,却陷入了困境,因为人类对于“知识”这个概念的定义并没有形成统一的认识,知识的概念问题,不只是给“知识”下一个定义,还关涉到其他复杂而重要的认识论问题,如起源问题、标准问题、性质问题甚至发展问题等。[3]知识,是哲学问题,是逻辑问题,是认知问题,也是教育问题。不同的视角、标准,会得出“知识”的不同定义。如果要罗列人类已经研究获得的“知识”的定义,那必将是一项浩大的工程。这里,仅列举两种关于“知识”概念内涵的解释。从哲学上来说,从柏拉图直到20世纪中叶,标准的知识概念一直是:它是真的、有证成的信念。[4]《辞海(第六版)》这样释义“知识”:“人类认识的成果或结晶。依反映对象的深刻性,可分为生活常识和科学知识;依反映层次的系统性,可分为经验知识和理论知识。经验知识是知识的初级形态,系统的科学理论是知识的高级形态。按具体的来源,知识虽可区分为直接知识和间接知识,但是从总体上说,人的一切知识(才能也属于知识范畴)都是后天在社会实践中形成的,是对现实的能动反映。社会实践是一切知识的基础和检验知识的标准。知识(精神性的东西)借助于一定的语言形式,或物化为某种劳动产品的形式,可以交流和传递给下一代,成为人类共同的精神财富。”[5]

笔者这样理解“知识”的含意:认识知识,需要综合考虑知识的本质、特性、来源、分类标准、检验标准、动态发展、意义与传承等要素。知识的本质是人类认识活动的结果,之所以使用“结果”这个中性的词语,在于并非所有的知识都是正确的,并且知识也是不断发展变化的。知识的特性是多样的,既有深刻、系统与否,也有简单、复杂之分,还有显性与隐性之别,更有可以表达与不可言说之异,等等。对知识进行分类,标准是多样的,既可以依据其特性来分,也可以依据价值来分。知识需要接受检验,实践是检验知识的重要标准。知识不是一成不变的,是动态发展的,随着人类认知水平的提升,知识的总量、深刻性、科学性等都会得到提升。知识的意义在于促进人类的进步,知识又必须传承,在传承中实现对知识的批判。

笔者所做的理解,仅是为了有利于本文目的之达成;笔者无力甚至无须对“知识”进行哲学、逻辑上的阐释。本文讨论的语文观课评教的知识维度,是教育学范畴内的学科实践问题,因此,更多的是借鉴认知科学、教育科学范畴内有关知识研究的成果。有关“知识”的分类、特性等相关内容,在下文“知识基础”中做更为详细的阐述。

三、知识基础

建立在相应的知识基础之上,评议活动才可能是专业的、有效的。知识维度的观课评教,至少需要这样三个方面的知识基础:一是观课评教的一般理论,二是学习科学理论,三是知识类型学理论。

观课评教作为我国中小学校本教研的常见形式,历史悠久,可资参照的研究成果也很多,可以作为知识维度观课评教的知识基础。本专栏系列文章所讨论的论题,也可以纳入知识基础中,此不赘述。

之所以将学习科学理论单列出来作为知识基础,在于课堂教与学行为本质上是教师组织之下的学生学习活动,教什么与如何教,根本上在于促进学生学什么与如何学。知识学习是课堂教学的基础与关键,学生通过学习知识,形成能力,获得学科素养与精神品性的进步。因此,须特别突出学习科学理论在观课评教中的知识基础的地位。本专栏系列文章第十三篇《语文观课评教的学习科学理论基础与运用》[《中学语文(上旬刊)》2023年第31期],对学习科学理论的相关知识做了较为详细的介绍,参考文献中也列出了相关的重要文献,可资参考。

知识类型学理论是观课评教知识维度针对性的知识基础。这里,着眼于观课评教之知识基础的需要,笔者结合阅读所得,做较为详细的介绍与阐述。

知识类型学研究的是知识分类问题,依据不同的分类标准,会有不同的分类结果。为什么要强调划分知识的类型?因为知识分类是寻求知识、认识知识的出发点,新的知识分类方法,可以促使人们转化研究思路,构建新的知识体系;在教育学范畴内,不同的知识类型制约着学习过程的展开,规定着学习方式的选择。[6]而知识的性质与教学有着紧密的逻辑关系,在教学过程中,获取程序性知识、破除知识的确定性崇拜、重视个人知识的应有地位、了解不同类型的知识具有不同的认知方式等对于发展学生的智能具有特别的价值。[7]知识类型与教学之所以具有密切的逻辑关联,首先在于知识与教学具有天然的逻辑关联,知识是教学的主要内容,知识也是教学的主要手段,借助知识的教学实现育人的目标。其次,准确把握知识的类型,是教学有效性的基本保障。这一点,可以从“类型”这个概念的内涵中得到解释。笔者依据《现代汉语词典(第7版)》的相关释义进行分析。“类型”是指具有共同特征的事物所形成的种类;“种类”是指根据事物本身的性质或特点而分成的门类;“性质”是指一种事物区别于其他事物的根本属性。至此,可以这样来认识类型在认识事物中的影响:类型体现了事物的根本属性,而事物的根本属性,又决定着对待事物的方法,不同属性的事物,需要采取与之相匹配的方法,这是哲学层面上的方法论的核心要义。[8]这启示我们,教学必须教知识,如果不能准确把握知识的类型即不同的知识的根本属性,就极有可能采取与知识属性不匹配甚至错误的教学方法,这自然极易造成教学的低效甚至无效。

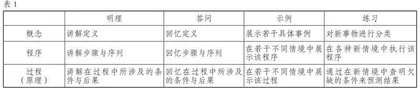

知识分类是人类知识研究史中的一个重要组成部分,知识分类史是一个专门的研究课题。陈洪澜认为,知识分类有十大方式:①按照知识的效用分类;②按照研究对象分类;③按照知识属性分类,如教育学界把知识分为四类——事实性的、概念性的、程序性的和元认知性的知识;④按照知识的形态分类;⑤按照事物运动形式分类;⑥按照思维特征分类;等等。[9]英国哲学家迈克尔·波兰尼提出个人知识的正当性[10],强调个人知识在人类知识类型中的合法性。在教育学范畴内,知识分类与知识教与学是紧密联系在一起的。潘洪建等人基于对知识的教育学属性的认识和不同性质知识的掌握方式,从两个维度把知识划分为科学知识与人文知识、演绎-系统的知识与经验-缄默的知识;不同类型的知识有着各自不同的性质,制约着学习过程的展开,规定着学习方式的选择。[11]这一研究结果着眼于学习方式与知识类型的匹配,从教与学的基本逻辑关联来看,明确学习方式,有助于教学方式的优化,如何教既有教本身的内在规定性,也与如何学有着密切的关联,一定程度上,如何学是如何教的关键依据。[12]夏正江认为,知识的类型至少存在着“科学知识”与“人文知识”两大不同类型的知识,相应地存在着两种不同的知识获得方式或认识方式,即科学的认识方式与人文的认识方式,前者要求认识主体以一种冷静的、旁观的、超然物外的观察者、分析者的身份去把握事物和认识事物,后者凭借的手段则是主观的介入或卷入;不同学科知识有着不同的认识方式,学校里教与学的方式就必须与学习不同类型知识的不同认识方式匹配起来。[13]盛群力、崔昕在《知识领域分类再探讨及其教学应用价值》一文中,详细介绍了教育学范畴内已有的知识分类标准、结果(限于篇幅,这里不介绍具体内容,读者可以自行参阅),并提出一种新的面向学习结果的知识领域分类,将学习结果划分为3个类别和6种具体知识:是什么知识(事实+概念),为什么知识(原理+策略+动力),如何做知识(程序/规则/步骤);知识领域分类的教学应用价值可以帮助教师明确教学目标的依据,帮助教师选择合理的教学策略与评估方式等,作者依据M.戴维·梅里尔的《首要教学原理》一书,整理出知识领域分类与教学策略(方法)的对应关系,如表1。[14]

笔者这样理解上述知识类型学的知识。知识分类是必要的,知识存在怎样的不同类型,这取决于人们采取怎样的划分标准。教育学范畴内的知识分类,对于教育教学有效性起着至关重要的作用,价值在于促进教学方法的科学性与有效性,价值实现的总体原则是教学方法与知识类型相匹配;教育学范畴内已有的知识分类的标准更多的是以认知心理学为标准,一般分为陈述性知识、程序性知识和策略性知识(也可以称为元认知知识)。盛群力提出,知识分类不能仅限于认知领域,还要扩展到情感态度价值感以及自我调节和自我发展等领域。[15]笔者认同这种主张,当然,具体学科的知识分类,可以参照知识分类的一般方法来划分,至于如何划分的问题,特别是如何实现教学方法与知识类型相匹配的问题,目前来看,还没有引起足够的重视。

语文课程知识应该包括哪些内容?知识类型如何划分?划分的标准是认知心理学的,还是其他?这些问题,在当下的语文教育研究界,并没有形成共识。语文课程与学科的独特性,需要与之相匹配的课程知识,换言之,需要匹配的课程知识来实现课程与学科的目标,因此,语言知识就成为语文课程所必需的知识,这类知识在语文教学中发挥着重要的作用。[16]韩雪屏提出语文课程知识体系建构的要点:关于“语言-言语”知识体系,关于阅读课程的知识体系,关于写作课程的知识体系,关于口语交际课程的知识体系。[17]朱于国、姜向荣提出,语文课程知识可以划分为四类:言语形式知识、基本理论知识、言语实践知识和缄默知识;并构建了一个语文课程知识谱系。[18]二十世纪八九十年代语文教学中俗称八字宪法的“字、词、句、段、语(语法)、修(修辞)、逻(逻辑)、文(文学)”,也是语文课程知识的组成部分,这些知识,在实际的语文课堂教学中,还是经常出现。

综合起来看,语文观课评教的知识维度所需知识基础中关于“知识”部分,需要明确这几个要点:一是知识既是语文教学内容之一,也是语文教育目标达成的重要凭借;二是准确划分知识类型有利于采取与知识属性相匹配的教学方法,从而提高教学效率;三是语文课程知识类型的划分,既要遵循语文课程特征、性质,也要依据认知心理学中知识划分的一般标准,且这些分类标准也可以综合起来运用。本文主要介绍笔者阅读视野中的知识类型学的有关文献以及语文课程知识研究结果,并未详细列举出语文课程知识的具体要素及知识类型,这主要是囿于笔者学力、知识积累,这也可以视为对理论研究界早日拿出更为科学、有效的研究成果的期待。