过程性评价与项目化学习的合奏

作者: 徐欣悦

摘 要 立足真实的语文学习情景,针对学生学习中存在的某一问题而开展的项目化学习活动,需要借助过程性评价的力量引领教学-学习方向,提升教学-学习价值。以《文字的力量》项目化学习实践为例,通过跨学科的学习内容、过程性的评价体系,引导学生关注学习过程中的知识建构、能力发展、学习策略运用等方面的表现情况,摆脱传统评价的量化,从而实现质性学业质量的提升和个人核心素养的落实。

关键词 过程性评价 项目化学习 跨学科学习 学业质量 语文学科

1967年美国评价学专家斯克里芬提出过程性评价(Process Assessment)概念,后经由美国教育学家布卢姆引入教学领域,过程性评价这一看似新生理念的时代弄潮儿,实际上是已经历过几轮教育改革之振荡、颠覆、繁殖、生成的产物。过程性评价具有双重性,一方面它指向学生学习过程的表现、学习内容的掌握程度,另一方面它还引导着教学策略的调整、教学过程价值的增值。这也正是过程性评价如今在初中语文教学中备受关注的重要原因。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)特别强调了过程性评价应贯穿语文学习全过程,因为它能“对学生学习过程中所涉及的信息予以即时、动态地解释,借以优化学习过程、调整教学策略,从而实现教学过程价值增值”[1]。

而项目化学习这种以学生为中心的学习方式,格外看重学生在项目实践过程中的综合性表现,因为“创造性问题解决是问题解决的过程也是结果”[2]。这就好比,针对某一特殊问题开展的项目化学习类似于一部推理小说,通过学生的过程性表现,教师、同学以及学生自己即可“推断”出学习者的质性学习情况。因此,过程性评价与项目化学习的结合是一首优美动听的协奏曲,在语文教学实践中,它们能够彼此缠绕、交织,为新课标导向下的初中语文教学奏响前进之歌。

一、跨学科视角下的多维结构内容体系

在2023-2024年七年级第二学期的语文教学实践中,我们发现,当下初中生存在错误使用语言符号的现象,他们将脍炙人口的、具有调侃性质的网络流行语当作“创意表达”,随意用于作文中。这些难登大雅之堂的语言造成了学生作文书面语法的严重失范。鉴于此,我校七年级语文教师设计了《文字的力量:网络语言和汉语规范探讨》的项目化学习课程,旨在驱动学生在本项目的学习实践中,自发自觉地认识到网络用语内容立意的庸俗化、语句表达的失范化,并在“网络用语替换展板”的项目成果中感知文字的优美与价值,提升审美情趣。

本次项目化学习依托真实情境,先向学生展示几段大量充斥着网络用语的作文语段,由他们哄堂大笑的反应引导学生自发认识到以使用网络用语为荣的不良作文观,随后抛出驱动性问题:“如何用有趣的方式吸引同学们规范使用具有文化内涵的语言”。以绘制“网络用语创意替换展板”为核心任务,设计“我是时代冲浪手”(选出班级十大网络热梗)、“我是最强嘴替”(用成语、古诗文名句、图画、表情包等方式创意替换班级十大网络热梗)两个子任务,同时穿插辩论赛“网络用语是时代进步的产物还是时代退步的产物”、问卷调查“网络用语知多少”、制作评价量表等创意活动,带动学生观察和体验现实生活,调查、发现、记录对个人发展有助益的信息,从而激发他们学习和传承中华优秀传统文化的文化自信。

值得一提的是,在课标拓展型学习任务群“跨学科学习”的要求下,本项目化学习设置了不少于10%的课时用于跨学科主题学习,以期学生可以“综合运用多学科知识发现问题、分析问题、解决问题,提高语言文字运用能力”[3]。

首先,联合数学学科,小组合作设计调查问卷,利用课下时间完成问卷的下发与收集、数据的统计与分析。在项目化学习过程中,兴趣代替传统的老师形象而一跃成为学生主动学习的推动者。为了激发学生的兴趣,在入项课时,教师率先布置了第二课时的辩论赛任务:网络用语是时代进步的产物还是退步的产物。有逻辑、有条理、有根据地论证自己的观点对七年级学生而言存有一定难度,因此教师提供学习支架:如何有针对性地设计一份为我所用的调查问卷。通过教师的指导,学生小组合作,一周之后,学生根据收集上来的问卷结果,绘制条形或扇形统计图,用以展示问卷的数据分析成果。其中,颇有见地的问题及结果是:全班10个小组中有6个小组的问卷中涉及“什么场景下你不会使用网络用语”,超出50%的同学回答“在学校里”或“在老师面前”,在辩论中学生运用该调查数据证明网络用语的庸俗性不言自明,其是文化匮乏、时代退步的产物。

其次,联合历史学科,发掘每个时代的“流行语”。跨学科并不意味着与本学科的割裂与剥离。本项目化学习依托语文学科,充分利用课本已有的学习资源,引领学生在阅读七年级下册语文课本中的唐诗、北朝民歌、鲁迅散文的过程中,感受“流行语”的时代性。这一学习过程起到了抛砖引玉的作用,在后续的辩论赛环节中,有学生梳理了文学史,举例楚辞、唐诗、宋词、元曲、明清小说中脍炙人口的句子,证明每个时代都有其独特的语言表达方式,而短小精悍的网络用语正是今天最适合大众语言表达的形式,是快节奏时代发展的必然产物。

最后,联合美术学科,鼓励学生对网络用语进行替换,并采取创意表达方式,发挥自己的艺术特长,制作网络用语替换展板。这个任务的目的实际上是让学生发现网络用语的含糊其词和欲盖弥彰,其“与传统书写使用的语言符号不同,是网民用来交际的一种语言变体……在网络中成为流行语后,其内涵已经发生了颠覆性的变化”[4],当网络用语延展到现实生活的场景中,那些稍与时代“脱轨”的人即不能理解闪烁其词的网络用语内涵,这说明网络用语所要表达的含义常被隐藏在别具一格的独特语法结构中,因此,我们必须刺破它的外衣,直抵含义核心,用规范的汉语文字拭去网络用语的演绎性,还文字以本真面貌。而还原的方式可以是多姿多彩的,学生首先在古诗文中找到了含义相仿的表达,随后为吸引其他同学的注意,他们创意设计了书法、卡通图画、表情包等方式的替换表达,并将小组作品张贴到班级展板上。这一新颖的创意设计已大大超出了教学设计预期,取得了较好的效果。

在过去的作文教学中,教师更倾向于采用“讲-练-评-改”的逻辑链条进行授课,在此过程中,教师是语言知识和技能的直接传授者,而学生则作为被动接收者常游离于课堂之外,那些看似听懂了却毫无改进的作文作品无疑证实了传统作文教学话语的失效。在本次项目化学习中,围绕真实情境开展的跨学科学习活动,强烈地激发了学生的好奇心,还使一部分“偏科”的同学找到了“用武之地”——他们从未如此积极畅快地投入学习活动中,也从未在哪一种学习方式里获得如此巨大的成就感,尤其是在看到自己课上绘制的图画“游戏”作品得到了正面的肯定与表扬。

二、过程性监测中的多元视点评价体系

在项目化学习过程中,持有怎样的评价观、采用怎样的评价方式、确定怎样的评价维度、指向怎样的评价目的,这与对教学过程的本质认识关系紧密。要摆脱传统教学“所教”“所学”目标结果一致的僵化思维模式,就必须意识到教学过程并非一条既定的轨道,相反,它应该是以学生为中心的学习过程的溢出——“教学是由它的生成所构成的具有复杂性、非线性,然而又具有有机联系性的持续序列”[5]。换句话说,教学过程是跟随学生现实学习情况而不断生成、调整、转化、完善的非线性序列。教学的过程属性必然召唤着过程性评价观,过程性评价也必须执行教学的过程属性。

正是基于这种变动不居的过程性认知,本次项目化学习在8课时的教学时间内,仅计划了3次评价节点,分别是辩论赛、小组展示、最终成果。教师未给出指定的评价维度,而是在学生学习过程中,不断引导学生观察、发现自己、小组成员、其他学习者在整个项目学习过程中的“知识建构、能力发展、学习动机激发、学习策略运用、情感态度形成”[6]等方面的表现情况。同时,教师采用学生发言点评、小组合作设计评价量表、自主评价打分等方式完成了本次项目化学习的过程性评价。具体而言,本次项目化学习的过程性评价从学科逻辑和素养逻辑出发,关注学生核心素养的落实与发展。

1.学科逻辑下的过程性评价

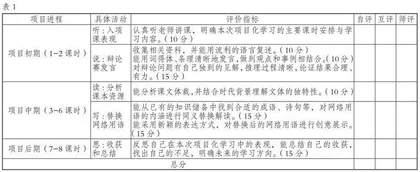

课标中对语文学科的核心素养界定有四个维度:文化自信、语言运用、思维能力、审美创造[7]。而对于七年级学生,语文的核心素养被稚嫩地理解为五个核心关键字:听说读写思。因此,他们从这样的五个视点设计了覆盖整个项目化学习进程的评价量表(见表1)。

该评价量表在每一项具体学习活动结束时的总结阶段使用,且每一阶段都有自评、互评、师评三个视角,较为公正客观地反映了学生在与语文学科相关的学习活动中的真实学习情况。

2.素养逻辑下的过程性评价

过程性评价并不仅局限于当下学生的学习活动,实际上它还涉及当下学习与未来发展之间的关系。“真正的思想过程是持续不断地互动过程,它肯定人们都处在其与不断突现的、由各种全新的可能性组成的世界的关系之中。”[8]由此可见,评价不再作为反映事实的镜子而出现,而是被赋予了“实践的品格”——以一种创造性的力量不断在学习过程中建构学生个人发展所需的能力要素,从而成为一种筹划或意义引领。而在愈发强调综合能力的今天,跨学科素养无疑成为过程性评价中至关重要的一环。

由前面的讨论可知,本次项目化学习主要跨数学、历史、美术三个学科,其中数学、历史作为学习工具或学习支架而出现,美术则为学习成果展示手段,三者相互配合、交织,学生在教师的指引下,从学科融合程度的角度设计了如下评价量表(见下页表2)。

以上评价量表,是在教师的带领、学生的讨论下共同完成的。无疑,跨学科素养的养成对七年级学生而言并非一日之工,但略带难度的评价量表制作活动让本身为趣味所笼罩的项目化学习多了一层挑战性高度,而学生在此过程中所汲取到的诸如协作、整合、思辨、创新等能力素养,促进其面向未来的可能发展。

总的来说,在本次项目化学习中,学生共设计4个评价量规,如上展示的为颇具代表性的量表作品,另外还有贯穿于项目化学习始终的其他评价细则,基本做到了一个学习活动对应一个学习评价。过程性评价内在于本次项目化学习过程之中,教师不断地根据评价结果,调整着教学策略。比如教师发现某小组在前期合作阶段出现说闲话而导致任务完成过慢、互评得分较低的情况,在后续合作环节就明确指出必须产出作品2份,适时地纠正了小组合作的低效性。可见,过程性评价即时地引领着教学过程,也规范着学习过程,助力了项目化学习的生机勃勃。

三、立足学业质量改进的质性学习成果分析

本次项目化学习开设2个平行班,共有来自七年级16个班的106个学生。这些学生自由选课选班,打破原有班级形制,并在项目化课程班级内部自由结组,每个班级分10个小组,以小组为单位开展学习活动。课程结束后,两班统计学习产出成果如下(见表3)。

以上学习成果属于对可视化的量化学习成果的统计,也是传统教学模式中教师衡量学习成果的重要价值判断方式。在这种“认知惯性”下,似乎学习成果数量越多、形式越多,越能说明学生收获越多。但课标突破了数量带来的虚假“繁荣”现象,告诫教师“评价主要以学生在各类探究活动中的表现,以及活动过程中完成的方案、海报、调研报告、视频资料等学习成果为依据……既充分肯定学生的发现和创造,又引导学生自我反思提升”[9]。我们当然不是要对量化学习结果全盘否定,而是应当在量化成果的基础上,突破“成果类型”“成果数量”等方面的模式化观念,积极探索学生在项目化学习过程中的能力素养提升,以及在后续的学业表现中对已获得的能力素养的使用与发展。

因此,我们把目光聚焦在授课后学生作文质量的跟踪上。一方面,教师通过日常作文习作观察学生作文语用情况,发现相较于项目化课程开展以前,作文中使用网络用语的现象已有所改善;另一方面,教师在指导学生作文时,发现他们能够灵活迁移在项目化课程中学到的替换方法,剔除网络热梗的语法迷惑,选用已有的文言知识储备对不文雅表达进行替换。比如,“尊嘟假嘟”换为“孰辨真伪”或“安能辨我是雄雌”;“遥遥领先”换为“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”;“6”换为“无他,但手熟尔”。选用文言诗句进行改写替换,正是学生对中国传统文化的认可与自信。学生的这些改进了学业质量的行为表现,很难用统一的标准进行分析和评价,但是它们本身所承载的丰富信息,或者说这些行为表现所蕴含的教育价值远远超过了冰冷生硬的分值数字或奖励符号。

我们很欣慰在课程结束后仍能看到本次项目化学习给学生带来的余震。但显然,短期的观察并不全面,还应继续监测。或许,过程性评价不仅贯穿一个项目化学习的始终,更应该串联起一个学生终身学习的整个历程。也或许,过程性评价的目的不应止于学业质量的改进,更应延展到学生作为“人”的完善过程。

[本文系2024年内蒙古自治区教学研究室教学专项一般课题“基于学业质量改进的学生过程性评价体系的实践探索”(课题批准号:NMKYZX14520034)的研究成果]

参考文献

[1]张曙光.过程性评价的哲学诠释[J].齐鲁学刊,2012(04):69.

[2]夏雪梅.指向创造性问题解决的项目化学习:一个中国建构的框架[J].教育发展研究,2021,41(06):59.

[3][7][9]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:34,4-5,36.

[4]王仕勇.网络流行语概念及特征辨析[J].探索,2014(04):187.

[5][6]张曙光.过程性评价的哲学诠释[J].齐鲁学刊,2012(04):71,69.

[8][美]乔治·德弗.教育的神话和隐喻:作为过程的教育和教育的改革[J].求是学刊,2005(03):15.