四个转向:新课标背景下初中语文教学改进的应有之义

作者: 黎炳晨 陈辞

摘 要 《义务教育语文课程标准(2022年版)》颁布已两年有余,但新课标的颁布实施与新课标理念的有效转化无法等同而言,新课标理念真正落地取决于初中语文教学改进的成效。在新课标背景下,语文教学应将“能力本位”转化为“素养本位”,将“抽象的教学目标”转化为“情境性的任务驱动”,将“零散的单篇课文教学”转化为“结构化的单元教学”,将“点状式学习”转化为“立体式学习”,以促进学生深情投入课堂活动,深度建构认知图式,深刻觉解学科规律,进而培养学科核心素养。

关键词 新课标 初中语文 教学改进 观念转向 《天上的街市》

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的颁布进一步廓清了语文教学改革的重心应该转移到语文课程与教学内容的建设上来。新课标确立了体现新时代精神的语文课程与教学的目标,对引导和推动教育革新、促进义务教育质量提升具有重要意义。从20世纪80年代注重“双基目标”(基础知识、基本技能)的实现,到21世纪初“三维目标”(知识技能、过程方法、情感态度价值观)的重点聚焦,再到今天“核心素养”(文化基础、自主发展、社会参与)的全面关注,国家对课程标准的研制和课程目标的确立在时代的变迁中不断革新,但无论哪一个阶段,国家课程方案推进的中心任务无疑是标准的系统实施和有效达成。国家纲领性文件只有切实转化成教师的教育实践,才能真正发挥立德树人的育人价值。由此,一线教师的教学实践应紧跟时代步伐进行动态调整和逐级优化。唯有如此,新课标理念才能在一线教育教学中真正落地。

“改”并不是一味否定过去,而是继承发扬,兼收并蓄;“进”也不是全盘拿来,照单全收,而是辩证看待,批判接收。教学改进是“教师通过系统而持续的努力来更有效实施教育目标的过程”[1]。它不仅需要政策纲领性文件的顶层指导、社会层面的大体支撑、学校教研室的整体发力,更需要教师个体的积极实践与深刻反思,进而实现自适应的教学循环改进,以此发挥一线教师的主体作用,建构自觉探索、持续发力的教师个体化教育生态。在教育改革浪潮下,语文教师应该调整教学实践,实现四种转向,适应时代发展。

一、课程价值转向:将“能力本位”转化为“素养本位”

新课标的颁布意味着语文教学注重核心素养时代的到来。在“双基目标”和“三维目标”时代,初中语文教学往往更侧重于学科知识的获得和学生能力的培养。学生通过单篇文章的学习,理解文章的思想或情感,获知一定的技巧方法;教师依循固化的教学模式,通过初读感知、分段概括、情感体验、主题提炼、手法分析等手段零散地讲解课文。这样的课程价值定位,导致教与学两张皮,忽视了学生的问题解决,阻碍了学生学习主体性的发展,延宕和影响了学习探究的深度,割裂了学生与文本的真正联系,导致学生思维培养的单一化与浅表化。

笔者观摩了三堂《天上的街市》同课异构展示课,三位执教者的目标确立和教学处理存在巨大的差异。例如,在第一堂课中,执教者的教学设计为:诵读涵泳,再现画面美;品读想象,体会语言美;理解感悟,领略思想美。课堂从整体感知、语言鉴赏、思想领悟三个方面让学生阅读现代诗,更多聚焦于对文本的理解和学习,这种教学方法传统老套。课堂上,教师虽然搭建了学习支架,但以文本为中心,讲授太多,学生活动不够,学生主体地位不够凸显。第二堂课题为《“联想助兴诗情,想象放飞诗意”——用联想与想象思维读写诗歌》,课题就已经揭示出了教学目标聚焦诗歌的读与写,注重学习的迁移运用。课堂以“写改小诗”为主线,依托三大任务逐层推进。任务一:诵读创写,知画面之美;任务二:联读训练,品意蕴之深;任务三:共读分享,悟诗境之妙。学生通过第一个学习任务的达成,理解了联想与想象的含义后,在教师的引导下观察生活,展开合理想象,开启第一次写作练笔,让自己的小诗也富有联想与想象思维。第二个学习任务,教师则让学生联读《迢迢牵牛星》和两个链接材料,让学生明白作者改写牛郎织女神话的意图是为了寄托美好愿景,然后让学生修改诗歌,给自己的小诗注入思想和感情。第三个任务则是让学生回到诗歌之中,体会作者是如何将美好的愿景生动具体地通过画面的构建和意境的营造表现出来的,然后再次修改自己创作的诗歌,明确具体描写和背后情感的密切关联。整堂课学生全情投入,高度参与,教师肯放手课堂于学生,让他们徜徉于诗海,驰骋于诗境,读写融通,学以致用。课堂由原来静态的知识和技能的获取,走向学生核心素养的培养,打通学与用,从理解走向表达,让学生不仅能阅读鉴赏,还能表达与交流,正如新课标所提到的“义务教育语文课程培养的核心素养,是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现”[2]。“素养本位”的课程价值取向更加凸显人的本质需求,更为注重迁移运用与知识情感的整合,在“做中学”,在“用中学”,在丰富多样的语言实践活动中建构对学科知识的理解,让深度学习真正发生。

二、课堂形态转向:将“抽象的教学目标”转化为“情境性的任务驱动”

新课标理念落实的关键在于课堂教学目标的有效达成。换言之,以怎样的课堂教学形态实现目标的达成至关重要。课堂形态主要呈现为教学活动,而教学活动又以目标为导向,教学目标关系到这节课“教什么”和“怎么教”的问题。对于同一文本,即便设置了同样的教学目标,教师们所呈现出来的课堂形态往往差距甚大。究其原因,还在于对“素养目标”导向下的课堂形态的深入把握,正如王荣生教授所言:“对期望学生达到结果的描述(即目标是什么)与为达成目标而选择的课程与教学内容(即教什么)之间,存在着种种较为复杂的关系。”[3]

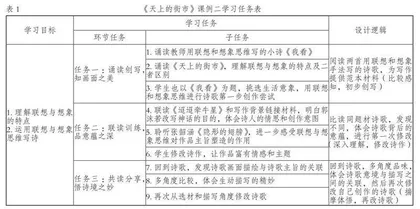

比如笔者观摩的三堂《天上的街市》的教学,三堂课都有要求学生诵读诗歌,体会联想与想象特点的教学目标。这个目标指向学生的能力素养,属于“素养目标”。为了达成这个目标,执教者们该“教什么”?课堂又该呈现一种怎样“教学形态”?三位教师所采取的教学策略的差异是值得研究的。在第二个课例中,为了让学生理解联想和想象的特点与差异,教师并没有如大多课堂教学一样出示联想与想象的定义,或者举出生活中的一些例子来让学生具体感受,而是围绕核心任务设计了多个子任务,让学生先读教师用联想与想象手法写的诗作,然后再学习《天上的街市》中所运用的联想与想象手法,比较不同和优劣之后,再让学生用联想与想象手法写诗,进而通过不同的学习方式,进行两轮次的修改,最终通过以写促读,在具体的情境任务完成中,将学生引向深度学习。整个课堂教学,教师将学生的“学”放置于真实的生活情境和学科认知情境当中,通过学习任务的有效驱动,拾级而上,逐步达成教学目标(见下页表1)。

整个课堂,教学形态发生了本质性的转变,教师的主导讲授退到幕后,整个课堂教学以情境性的学习任务为导向,以素养目标达成为教学旨归,教师通过项目式的学习指导,让学生生成自己的诗歌作品,并在不断修改中,建构对联想和想象的认知理解,最终达成提升学生语文核心素养的目的。

三、教学视野转向:将“零散的单篇课文教学”转化为“结构化的单元教学”

单篇教学还是单元统整教学,这是当前学界热议的话题,专家们聚讼不休,教师们仍是一头雾水。我们在坚持“单篇永不过时”的信念下也需要视学情采取基于大概念的单元教学尝试。偏颇任何一方的态度都是没用辩证发展的眼光看待问题。单篇教学与基于任务群的单元教学本就应该互相配合,取长补短,共同作用于学生学科综合能力的培养。在新课标背景下,语文教学改革纵深推进,单纯的单篇教学已然不能满足新时代人才培养的需求,基于学习任务群的单元整合教学,以优化语文课程结构的方式。避免了由单篇教学带来的知识的碎片化传输和技能的机械重复训练,以核心素养为指向,以统整的任务为驱动,引导学生在探究和发现中获取知识与能力。

《天上的街市》课例一是传统的单篇教学,教师教学方法流于语文知识点的线性排列和机械结合,学生对语文知识与能力的点状获得与碎片化操练无益于其建构学习认知图式。学生学完课文后除了欣赏诗歌的“三美”(画面美、语言美、思想美),即对诗歌进行粗浅的鉴赏外,并没能走向深度学习,思维能力的培养也流于表层。课例二突破了单首诗歌的学习模式,将学生放置于诗歌阅读与写作的大情境中展开语文实践活动,让学生对联想与想象手法有了从理解到运用的学习过程。而第三个课例则统整了单元内的其他三篇文章,让单元文章形成了一种环环相扣、层层相依的结构化序列,体现出教学设计的结构化和逻辑性。所谓“结构化”就是教师教学既要从所教知识的整体性框架结构出发,将碎片化的知识链接起来,又要合理有序地组织教学内容以适应学生的认知发展特点,让学生建构起语文的知识性结构体系。

《天上的街市》是七年级上册第六单元的一篇课文,该单元还有《皇帝的新装》《女娲造人》《寓言四则》三篇选文,单元教学目标是理解文学作品中联想与想象的特点。课例三从“文学作品中的想象”这一知识点出发,确定单元教学目标为:

(1)理解诗歌、神话、童话、寓言等不同文体中想象的差异;

(2)明确文学想象的特点;

(3)从不同文体的想象中比较中西方文化的差异,树立文化自信。

以上单元目标,从文学中的想象入手,通过不同文本之间的比较阅读、中外文化的差异辨析,让学生对想象知识的认知由浅入深,层层推进,想象的知识结构在学生头脑中得以建构。教师依据大单元的教学目标,提炼出课堂的大概念和大任务,以学习任务为驱动,实现了学生对大概念的深度理解和学习迁移(见表2)。

此课例中,为了让学生建构对想象的认知图式的深刻理解,教师通过五个学习任务,聚焦“联想与想象”,让学生对多篇不同类型的文本进行对比阅读,辨析思考,写作实践,学生发现了大量语言现象背后的语言规律,深化了对“想象”这一概念的认知并实践到两个写作训练当中,从而实现了对大概念的深刻理解和灵活迁移。当然,并不是每一个学生都适合于这种高阶思维能力的训练课,教师应该根据学情调整教学的难度和学生理解的深度,并安排连续性的课时保障,不断改进优化大单元教学实践。

四、学习结构转向:将“点状式学习”转化为“立体式学习”

传统的初中语文教学,对“学”的漠视是较高程度的客观存在。教师往往依赖于海量的教学材料,对文本进行深度解读后,设计精巧的教学活动,然后推进预设教学目标的完成。课堂教学往往在活泼的教学环节中展开,看似让学生得到了充分展现。但学生真实的问题是否得到解决,学生是否在语文学习中获得原有认知基础上的提升,这些问题却常常被执教者忽视。归其原因,整个课堂教学呈“点状式”学习结构是关键所在。新课标背景下,语文课堂需要从重教学预设、重教师讲授的“点状式”学习结构向延展学习时空和学科融合的“立体式”学习结构转变。

传统的课堂教学,教师将所有精力聚焦于四十分钟的教学设计和课堂推进上,而对课前真实学情的把握、课后有效的跟踪指导却置若罔闻。笔者所观察到的三个《天上的街市》的课例,三节课都是借班上课,无法看到学生有效的前置性学习与课后个性化的延展学习,课堂上更多展现的是教师的预设和调拨。自然,真正的课堂教学起点、真实且有价值的教学内容、真正要达成的素养目标就会陷入一定程度的教学虚浮之中。“立体式”的课堂学习结构需要以学生为中心,打破课堂四十分钟的时空局限,以学生真实且有价值的问题作为教学起点。教师需要结合所学内容,科学设计前置性学习任务,在诊断和分析学生的完成情况之后,在关注学生共性需求和个性需求的基础上,精准确定教学内容和设计教学活动,这样才能完成真正意义上的“二次备课”,为一节高效的语文课堂教学奠定基础。课堂结束之后,再依据学生的课堂表现,进行作业分层布置和课后指导,让课堂教学的四十分钟基于以生为本的教育理念,向课后进行有效延展,直到学科素养目标的最终达成。

其次,统编语文教材内容丰富,风格多样,涉及多个学科内容。传统的语文教学,重知识获取,对执教者跨学科的理念的实践要求不高。但新课标将学生在情境化的任务完成中运用知识解决问题作为教学价值指向后,教师跨学科的理念转化和实践能力就尤为关键。“立体式”的学习结构,需要跳出单一的学科认知,站在更为广阔的学科领域来进行语文学习,进而促进素养目标的有效达成。比如,《天上的街市》作为一篇脍炙人口的名作,除了要结合时代背景来完成“知人论世”的学科理解外,也不妨与其他学科进行深度融合,做一些大胆的探索与尝试。如可以将郭沫若笔下的“星空”和凡·高笔下的《星空》进行比较,一文学一美术,都是通过艺术的形式来展现对时代和社会的理解,袒露自己内心的情感和思想。教学中,教师可以尝试着从选材、构图,以及色彩的使用等方面来进行比较欣赏,让学生走进作品本身,进而体会作者蕴含其间的幽微情感。

总之,教师要以新课标为“锚点”,更新教学理念,重构对课堂的认知和理解,积极开展教学实践,促进学生深情投入课堂活动,深度建构认知图式,深刻觉解学科规律,进而培养其语文学科核心素养。本文所述的《天上的街市》教学三例呈现出一个递进性、进阶型的动态教学展示过程,从不同侧面反映出执教者对相同课程资源的不同发掘方向,归根究底,这取决于每位教师教学理念的差异。语文教师需要在教学中以新课标为导向,转化教育教学理念,实践探索新理念新方法,一步一个脚印,冲破既定教学范式的束缚,逐渐迈向语文教学的“天上的街市”,迈向语文教学的珍奇世界。

参考文献

[1]杨 清.新课标背景下教师教学改进研究[J].中国教育学刊,2022(12):33.

[2]中华人民共和国教育部. 义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:3.

[3]王荣生.语文教学内容重构[M].上海:上海教育出版社,2007:2.

[4]陈家尧.实现结构化:初中语文大单元教学设计的核心[J].语文建设,2022(1):41-44.