限定反驳·辨析评价·鉴古铸今

作者: 张旭 凌翔

摘 要 《六国论》思辨性学习价值主要体现为三点:一是引导学生学习针对限定对象与条件进行反驳,掌握思辨方法,具体包括通过矛盾概念的外延之和明确限定对象的概念外延、解释限定条件的绝对成立、列举明确限定对象的概念外延三种方法。二是引导学生立足逻辑性推理开展辨析评价,培养思辨能力,要在理解文章逻辑闭环的基础上把握作者真实的写作意图。三是引导学生在历史与逻辑统一中鉴古铸今,发展思辨精神,引导学生面对外部讹诈要坚决维护国家核心利益,不妥协;面对外部风险要坚定人类命运共同体理念,不孤立;面对外部封锁和极限施压要坚持敢于斗争、善于斗争,不妄为。

关键词 思辨性学习 限定反驳 辨析评价 鉴古铸今 《六国论》

《六国论》是必修下册第八单元的学习内容,单元学习提示要求学生把握理性思维方式和说理艺术,学会辩证分析与合理推理,养成大胆质疑、缜密推断的批判性思维习惯。作为中国古代典型的思辨性文本,《六国论》要求学生在充分把握文本思辨特色的基础上着力提升自身的思辨水平。本文力图从思辨方法、思辨能力、思辨精神三个维度系统探讨《六国论》思辨性学习价值。

一、思辨方法:针对限定对象与条件进行反驳

思辨方法是一种系统、理性的思考方法。作为一篇“论”,其必定具备论点旗帜鲜明、论据全面系统、逻辑周全严密的特点,要突出以上特点必定需要借助行之有效的思辨方法。孙绍振认为《六国论》继承了孟子式的反驳,以子之矛攻子之盾,将利于自己与不利于自己的事实转化为论据,以不可否认的经验来证明自己的“弊在赂秦”的论点不可反驳。[1]可见,《六国论》借助反驳在有效严密文本逻辑的同时实现了理性的思考。具体来看,《六国论》中一共存在三次反驳,其中第一次反驳是直接出现的,后两次反驳并未直接出现。三次反驳均出现在结论提出之后,紧扣限定对象与限定条件,意在从逻辑层面进一步挑战结论,进而通过补充理由支援结论,最终通过矛盾概念的外延之和明确限定对象的概念外延、解释限定条件的绝对成立、列举明确限定对象的概念外延三种方法将不利于自己的事实转化为论据以达到严密结论的目的,在这一过程中作者的态度也得以明确。学生学习《六国论》首先要把握针对限定对象与条件进行反驳的思辨方法。

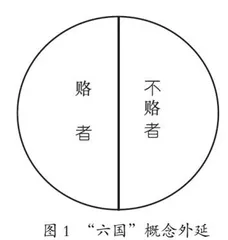

第一次反驳出现在文章的第一段,文章将“六国破灭”的历史事实与“弊在赂秦”之间建立起绝对的因果关系,对此作者给出的正当理由是“赂秦而力亏”,可以从逻辑上建立这样一条思维链:因为贿赂秦国会造成自身力量的亏损,所以六国灭亡都是因为贿赂秦国。但是这条思维链是值得推敲的,因为这一结论中限定的对象是“六国”,理由中限定的对象是“赂者”,“六国”这一概念的外延与“赂者”的概念外延是否相同?作者没有回避,反而利用了这一点展开反驳:“率赂秦耶?”一个“率”字自然引出了补充论述“不赂者以赂者丧”,这里作者巧妙利用“赂者”与“不赂者”这一组矛盾概念的外延之和构成了“六国”的概念外延(见图1)。值得注意的是,“不赂者”因为“赂者”而灭亡,这一补充也明确作者的主要批判对象是“不赂者”。依照上文,可以分析发现第二段的思维链:因为秦国通过非战争手段获得了大量城池,所以秦国与六国之间不需要作战强弱胜负关系就已经明确了。这一结论中限定的条件是“不战”,强调其必要性,然而理由中并未呈现秦与六国之间不战的必要关联,因此读者自然会产生“岂不可战乎”的质疑与反驳,作者直面质疑,进一步借助诸侯子孙与先辈对待土地的态度对比,补充说明诸侯是不想战、不敢战。进一步探究第三段的思维链:因为五国灭亡了之后齐国没有援手也只能灭亡,所以不贿赂秦国的国家因为贿赂秦国的国家而灭亡。这一结论中的限定对象是“不赂者”,但问题是给出的理由“(齐国)与嬴而不助五国”中“齐国”的概念外延是否与“不赂者”的概念外延相同,作者同样没有回避这一问题,而是采用列举法补充燕国和赵国的史实,在完整“不赂者”的概念外延的同时明确了作者对两类“不赂者”的不同态度。

二、思辨能力:立足逻辑性推理开展辨析评价

思辨能力是思考辨析的能力,包含了逻辑思考与辨析评价两个要素。作为一篇典范的史论,《六国论》借助六国应对秦国入侵时采取不同应对策略的历史事实,系统论证了“六国破灭,弊在赂秦”的观点,告诫北宋治理者要吸取六国灭亡的教训,采取积极的对外政策。由此来看,学习《六国论》就是要在梳理文本论证逻辑的基础上辨析治理者应对外敌入侵的正确策略,从能力层面要求学生立足逻辑性推理开展辨析评价,这与该篇课文在学习提示中提出“总结作者的观点及论述的思路”以及“思考作者撰文反思历史的现实针对性”两点要求也是契合的。

就写作逻辑而言,《六国论》的论证思路十分清晰,形成了逻辑闭环(见图2)。文章开宗明义,提出了中心论点“六国破灭,弊在赂秦”。第一段将六国分为了赂者与不赂者两个阵营,提出了“赂秦而力亏,破灭之道也”与“不赂者以赂者丧”两个分论点并逐一展开论述。第二段着眼于赂者,从获取(失去)土地的数量、应对战争的行为角度将赂秦三国与秦国进行对比,从对待土地的态度角度将赂秦三国与其先辈进行对比,说明“不战而强弱胜负已判”,在对赂秦三国不想战、不敢战的批判中有力论证了“赂秦而力亏,破灭之道也”这一分论点。第三段着眼于不赂者并将其分为两种类型,通过分类讨论表达了对燕国与赵国的义不赂秦、坚持用兵的赞赏,在齐国“与嬴而不助五国”与燕国、赵国“智力孤危”的综合中说明“盖失强援,不能独完”,有力论证了“不赂者以赂者丧”这一分论点。第四段从治理者的角度深刻剖析了赂秦而亡的深层原因——“为秦人积威之所劫”,同时力图以六国破灭的经验教训规劝当朝治理者——“为国者无使为积威之所劫哉”。最后一段再次告诫当朝治理者要采取积极的举措以避免重蹈覆辙。总之,文章在严密的论证中形成了逻辑的闭环。

从写作意图来看,《六国论》强化了规劝价值,但值得注意的是作者在表述时采取了“为国者无使为积威之所劫哉 ”的否定表达而非肯定表达,而“否定的对立面只有唯一的备择选项”[2],作者给治理者提出的唯一的备择选项到底是什么?“为国者无使为积威之所劫哉 ”出现在文章第四段最后,本段中作者连用“呜呼”“悲夫”表现出一种由哀叹情绪义和理性义混合而成的情理结构义[3],推动着情感表达由感性哀悼到理性思考跃升,因此要理解作者提出的唯一的备择选项必须先解开文章的情绪密码。本段中作者用“以……以……则吾恐……”的句式进行反事实推理,释放自己所“经历”消极的情绪体验[4],结合作者经历的情绪体验,可以发现:这一声哀叹中有对韩、魏、楚三国轻视国家核心利益,将先辈辛苦开辟的土地“举以予人,如弃草芥”的痛恨,也有对齐国不识天下大势“与赢而不助五国”,最终致使其他国家失去强援而相继灭亡的失望,还有对燕、赵两国虽然义不赂秦但却未能坚持用兵而采取其他策略,最终在“处秦革灭殆尽之际”大势中走向消亡的惋惜。有据于此,可以推理得出作者的三点态度:领土完整是国家的核心利益、不容外敌侵犯;面对外敌入侵要协力抗敌,不能作壁上观;要礼遇天下谋臣奇才,充分发挥“用兵”抗敌策略的功效。以上三点也正是作者给治理者提出的唯一的备择选项。

三、思辨精神:在历史与逻辑统一中鉴古铸今

思辨精神是个体在探究事物本质、分辨是非、进行独立思考并作出合理判断中形成的精神品质。在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上,习近平总书记对新时代中国青年“更加自信自强、富于思辨精神”寄予了深切期待。探究思辨精神的形成过程,可以发现历史与逻辑相统一的重要价值。[5]历史是逻辑的基础与内容,历史发展为个体思考辨析提供了可靠的客观事实与依据;逻辑是历史的理论反映与概括,个体在归纳与演绎、分析与综合、抽象到具体的过程中洞察历史发展的规律与趋势,深化对历史的理解认识。由此来看,历史与逻辑的统一能立足客观事物的本质联系得出令人信服的思辨结论,同时引导人们遵循历史线索构建思辨系统,理性地认识世界,有力地改造世界,从历史规律探索到现实问题解决的鉴古铸今中丰富发展思辨精神。

有基于此,今天学生学习《六国论》,不仅要探究历史——在六国灭亡史实中把握“六国破灭,弊在赂秦”的深层逻辑,探究苏洵给国家治理者提出的备择选项,更要从历史中汲取经验指导现实,在中国与世界的联系冲突中思考维护国家核心利益的实践要求,从历史认知到现实实践深化思辨精神(见表1)。面对外在的胁迫,苏洵在《六国论》中提醒国家治理者要坚决守护领土完整,面对外敌入侵要协力抗敌,充分发挥“用兵”抗敌策略的功效。新形势下,面对外部的讹诈、风险、封锁和极限施压,学生通过《六国论》学习可以获得更加理性的认识与实践方向。首先,面对外部讹诈要坚决维护国家核心利益,不妥协。《中国的和平发展白皮书》提出了我国“国家主权、国家安全、领土完整、国家统一、国家政治制度和社会大局稳定,以及经济社会可持续发展的基本保障”[6]等六项核心利益,新的历史条件下国家核心利益面临更加复杂、严峻的挑战,这就要求青年更加清晰地认知国家核心利益的价值,摒弃《六国论》中的“赂者思维”,以切实的行动坚决维护国家核心利益。其次,面对外部风险要坚定人类命运共同体理念。今天的世界的不确定性大大增加,今天的青年要以《六国论》中的齐国为鉴,积极树立全球视野,深刻思考中国与世界的普遍联系,做人类命运共同体的践行者。最后,面对外部封锁和极限施压要坚持敢于斗争、善于斗争,不妄为。斗争并非意味着盲目对抗或冲动行事,斗争既需要勇气更需要策略,要根据实际情况,采取恰当的举措解决外部问题,今天的青年面对外部极限施压要善于斗争,不学《六国论》中的燕国与赵国放弃正确的用兵之道转而乱为、妄为,才能在合理的行动中维护国家核心利益。

[本文系江苏省教育科学“十四五”规划重点课题“从经验到证据:论述类文本阅读教学改革与创新研究”(课题编号:B/2022/03/145)阶段性研究成果]

参考文献

[1]孙绍振.文本细读的十重层次分析[J].文学细读,2023(01):3-45.

[2]陈广耀,何先友,刘 涛.强弱语义语境下的否定句加工机制[J].心理学报,2018,50(02):186-196.

[3]夏凤梅,郭 攀.“呜呼哀哉”的情绪化和理性化[J].语言研究,2017,37(02):82-86.

[4]赵 晶,诸 燕.反事实思维研究综述[J].西南交通大学学报:社会科学版,2008, 9(1):4.

[5] 马卿誉,刘建军.论新时代青年的“思辨精神”[J].北京社会科学,2023(05):4-12.

[6]中华人民共和国国务院新闻办公室.中国的和平发展[EB/OL].http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/58/3/Document/999959/999959_5.htm,2011-09-06.