试析动作性语言催化下的戏剧冲突

作者: 贺树军

摘 要 戏剧语言有别于其他文学形式的语言,戏剧语言富有动作性,不仅要合乎人物的思想性格,还要符合人物的行动目的,兼顾情节的发展,助推冲突的产生、激化及解决,因此戏剧动作性语言的鉴赏应成为戏剧文学阅读和教学的重点。以《雷雨》中“周鲁相认”的情节为例,分析动作性语言对戏剧冲突所起的催化作用,以探索戏剧文学鉴赏及教学的一些基本路径。

关键词 《雷雨》 “周鲁相认” 戏剧冲突 动作性语言

曹禺先生的《雷雨》有丰富的文本价值和教学价值,戏剧有区别于其他文学体裁的属性,特别是戏剧冲突和戏剧动作,与同是讲故事的小说不同,“戏剧的媒介则是演员的肢体和言语,以直观展示为主,诉诸观众的视觉和听觉”[1]。

“无冲突不戏剧”(除一些先锋戏剧),因戏剧“三一律”的要求,经典的戏剧冲突将人物、情节等高度压缩在有限的时空中展示,这比小说的矛盾冲突更加直接,更加集中,这样才能更好地展现戏剧情境,刻画人物形象,突出生活本质,但 “冲突还不是动作,它只是包含着一种动作的开端和前提,所以它对情境中的人物,只不过是动作的原因,尽管冲突所揭开的矛盾可能是前一个动作的结果”[2]。戏剧就其本质而言是动作的艺术,动作助推戏剧冲突,因话剧的特殊性,话剧剧本呈现得最多的戏剧语言是台词,舞台说明中的动作仅起必要的提示辅助作用,所以剧作家要将更多的动作寄于台词之中,演员需在剧本的审读中体会转化出这些动作来,“一小段对话,一场或整个一出戏都牵涉到具有不具有动作性的问题”[3],这为戏剧鉴赏或教学提供了方向,现结合曹禺《雷雨》中“周鲁相认”的情节谈一谈动作性语言对戏剧冲突所起的催化作用。

一、聚与放:情节的重要性

“周鲁相认”的情节在《雷雨》整部戏中具有十分重要的作用。

从内容上看,这部分内容极为重要,这一情节补充交代了周朴园和鲁侍萍三十年前的情感纠葛。大年三十,侍萍被赶出了周公馆,按时间线看,这是整个悲剧的起点,从此,两个家庭的命运就像被“不公平的命”操控着,三十年后再次交汇。在相认过程中,通过侍萍之口,周朴园(包括读者)知道了侍萍投水被救后的诸多细节,这些细节极精要地将跨越三十年的前后两个点连成一条线,使整个戏剧连续完整又跌宕动人。“周鲁相认”这一情节在内容上起到挽结作用,即收束了过去,也开启了未来,后续情节将在这个点上继续发展和推进,直至高潮的到来。

从人物塑造看,这一部分使得鲁侍萍和周朴园的形象特点得以充分展现。在回忆和试探中,侍萍一点一点释放着自己心中积压了三十年的悲苦辛酸,也正是这种悲苦辛酸一点一点磨砺出了侍萍的坚强与勇敢,她要与命抗争,她要把四凤从周公馆带走,虽然这种抗争是被动的。在周朴园恋旧的话语中,侍萍心中的柔情被唤醒,足见其深情善良。“周鲁相认”这一节开始时,周朴园依然显出了“老爷”的做派,但随着两人对话的展开,周朴园对侍萍的怀念、愧疚甚至负罪之情渐渐显露,这个过程伴着怀疑、掩饰、诧异、惊愕、恐慌等心理活动,此时的周朴园已有别于第一幕中的专制形象。周朴园和鲁侍萍立体多元形象的塑造,为后续情节展开提供了合乎情理的依据。

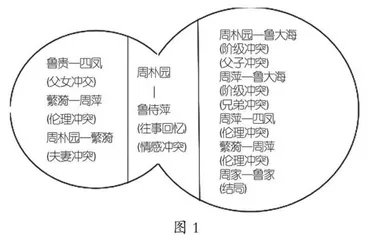

从结构上看,“周鲁相认”情节出现在第二幕开始,第一幕集中展示了鲁贵与四凤、蘩漪与周萍、周朴园与蘩漪的冲突,但这些冲突基本属于平行的,如何将这些冲突交织并引向激化,就需要一个将周鲁两家深度关联聚合的情节,这就是《雷雨》设置“周鲁相认”情节的巧妙之处。周鲁相认后,除剧中人,读者或观众已然明了剧中人物错综复杂的关系,也明白后续矛盾必将更加尖锐。因为“聚”的蓄势,之后的“放”便更加激荡,而后更多的冲突快速推进,直至高潮,集中爆发,《雷雨》剧情越来越扣人心弦,动人神魄,可以用葫芦形状来形象表达《雷雨》整个剧情聚与放的特点(如图1所示):葫芦的上半部分较小,戏剧冲突较少较弱;“周鲁相认”情节位于葫芦细颈部分,是对前面冲突的收聚;葫芦的后半部分较大,戏剧冲突较多较强,冲突极尖锐时,就像气球炸裂,一声巨响,戛然而止,悲剧的力量被无限强化。

“周鲁相认”情节极为重要,也意味着这一情节创作极有难度,三十年时间跨度,南北方异地再聚,物非人亦非,如何让周鲁二人相聚有合理性,如何用精练的动作语言推动情节发展,都对创作提出了极高要求。

二、明与暗:冲突的艺术性

在《雷雨》诸多戏剧冲突中,周朴园和鲁侍萍间的冲突有其独特之处,那就是明暗错位下的情感和心理的冲突。在周鲁相认前,蘩漪让侍萍将四凤带离周公馆,侍萍进入周公馆,眼前的旧家具是如此熟悉,加之夏天紧关的窗户,让鲁侍萍陷入沉思,坠入梦幻,神思恍惚,直至四凤从镜台上拿过来的三十年前自己的相片,她明白刚才的梦幻瞬间变成现实,她再次走进了让她爱恨交织的周公馆,最可怕的是女儿四凤现也在周公馆,做着她从前在周公馆做过的事,就像躲不开的不公平的命,她已被卷进命运漩涡,任何挣扎都无济于事。当周朴园出场时,侍萍一眼就认出了周朴园,但周朴园却认为眼前的侍萍“是新来的下人”,一在明一在暗,这决定了彼此对话时情感和心理存在差异。

鲁侍萍见到周朴园那一刻,心理产生了较大变化,由之前的想逃离周公馆转变为想要认识现在的周朴园。侍萍或许想看看如今的周朴园是一副何等模样,或许是想在周朴园面前倾吐积压于心的悲愤,也或许她想要见见三十年未见的儿子周萍,所以在与周朴园的对话中,侍萍怀着较强的目的性,掌握了话语主动权,处于明处。而周朴园不识侍萍,他的情感和心理变化明显受侍萍话语信息的影响,在侍萍话语牵引下,周朴园最终确认了侍萍的身份,从话语表达的目的性看,他是被动的,处于暗处。

鲁侍萍在明,周朴园在暗,双方交谈的目的不一,这就形成戏剧冲突的艺术张力,随着对话的展开,往事一点点浮出水面,情感也跌宕多变,周朴园几次怀疑侍萍身份,眼看暗要转化为明,但侍萍继续试探着周朴园,多次将对话引开,并引向深入,这既让情节具有合理性,又刻画了立体多元的人物形象。读者或观众是全知视角,这种一张一弛的情节牢牢抓住剧外人的心,极具审美价值。虽然“周鲁相认”的情节较长,也没有其他人物串场,但二人对话并不枯燥冗长,此刻的舞台只能留给他们两人,留给他们淋漓尽致地展现情感和心理的冲突。

三、露与藏:语言的动作性

戏剧冲突需要动作性的语言来催化,特别是话剧中内隐的情感冲突更需要通过语言外化为人物的动作、神态和眼神等等。所谓戏剧语言的动作性,是指“剧作家根据刻画人物性格的需要,运用恰当的词句展开冲突,推动事件发展;是指观众或读者可以从戏剧语言里听得出、读得出各种人物的年龄、性别、职业、地位、外在的形体和内在的精神,从而丰富了人物的形象”[4]。人物语言间的交流和交锋,起着推动或暗示故事情节发展的作用,是人物性格在情节发展中内在力的体现。

侍萍为了让周朴园认出自己,她的动作性语言就显露出更多的暗示性和提示性,巧妙地“露”出一些新信息,好几次周朴园和鲁侍萍的对话都有终止的可能,但处于明处的侍萍通过动作性语言,继续将话题引向深入或生发出新话题,推动情节发展,如:

周朴园:那你走错屋子了。

鲁侍萍:哦。——老爷没有事了?

周朴园:(指窗)窗户谁叫打开的?

鲁侍萍:哦。(很自然地走到窗前,关上窗户,慢慢地走向中门)

周朴园:(看她关好窗门,忽然觉得她很奇怪)你站一站。(侍萍停)你——你贵姓?

周朴园说侍萍“走错屋子”的潜台词是“这个屋子你不应该进来,你可以离开了”,周朴园应有些许不满,但侍萍一句带着询问甚至反问语气的“哦。——老爷没有事了”引出“关窗户”的话题,侍萍“很自然地走到窗前,关上窗户,慢慢地走向中门”,她在似曾熟悉的环境里,似乎又回到三十年前,“自然”状态下,关窗动作自与三十年前的动作相似,“慢慢地走向中门”延长了在周朴园面前的时间,增加了周朴园判断自己身份的可能性。又如:

周朴园:你好像有点无锡口音。

鲁侍萍:我自小就在无锡长大的。

周朴园:(沉思)无锡?嗯,无锡,(忽而)你在无锡是什么时候?

鲁侍萍:光绪二十年,离现在有三十多年了。

周朴园:哦,三十年前你在无锡?

鲁侍萍:是的,三十多年前呢,那时候我记得我们还没有用洋火呢。

周朴园:(沉思)三十多年前,是的,很远啦,我想想,我大概是二十多岁的时候。那时候我还在无锡呢。

侍萍话语中特别强调“自小”“光绪二十年”“离现在有三十多年了”,暗示自己三十年前就在无锡,且对往事有清晰的记忆,特别提到那时“还没有用洋火”,故意露出久远生活的细节,无疑是想将周朴园的记忆拉回到三十年前,“洋火”一词还暗合后文侍萍为周朴园补旧衬衣的情节,可以想象,三十年前,在灯下,周朴园深情地看着侍萍一针一线细心缝梅花和“萍”字的动人情景,这情景让周朴园终生难忘,所以那旧衬衣他一直珍藏于箱底,侍萍试图用“洋火”激活周朴园的回忆。

相较于鲁侍萍话语信息中的“露”,周朴园的话语信息则多表现为“藏”,因为一开始他把侍萍当作下人,当作四凤的妈,一个当年事件的局外人,也因为周朴园无法正视自己罪恶的过去,所以周朴园既想了解鲁侍萍投河的真相,又想掩藏一些事实细节,如:

周朴园:梅家的一个年轻小姐,很贤惠,也很规矩。有一天夜里,忽然地投水死了。后来,后来,——你知道吗?

鲁侍萍:不敢说。

周朴园:哦。

鲁侍萍:我倒认识一个年轻的姑娘姓梅的。

周朴园:哦?你说说看。

鲁侍萍:可是她不是小姐,她也不贤惠,并且听说是不大规矩的。

周朴园所言非实,他为何将自己隐身?为何把当年与侍萍的爱恋和将她赶出家门的事实隐藏起来?又为何说梅侍萍是小姐,很贤惠,很规矩,他在掩饰什么?细细推敲,这些话极具动作性,隐含了周朴园复杂的心理。这番话其实是周朴园的遮羞布,身为周家大公子,却与下人发生恋情,最终因为自己,侍萍被赶出家门,投河自尽,所以这里他隐去自己来减轻负罪感,借美化侍萍来掩盖自己的罪恶。侍萍揣测到了周朴园的这种心理,如果说出“不敢说”的话,定会突破周朴园的心理禁区,但“不敢说”的潜台词却是“我知晓实情”,包括下面“我倒认识一个年轻的姑娘姓梅的”,都在透露出自己熟知三十年前的往事,诱发周朴园追问。这一藏一露之间将二人的心理刻画得纤毫毕现。

“‘对话’本身就意味着双方的交往。但真正具有戏剧性的对话,应该是两颗心的交往,对话的结果,必须使双方的关系有所变化,有所发展,因而成为剧情发展的一个组成部分。”[5]“周鲁相认”情节中,二人对话有多次“露”和“藏”的体现(如图2所示),后面鲁侍萍透露出更多信息:“她是无锡周公馆梅妈的女儿,她叫侍萍”“这个人现在还活着”“一个人在外乡活着”“我前几天还见着她”“您想见一见她吗”等。鲁侍萍将自己和梅侍萍的关系越拉越近,几乎要合二为一,这引发了周朴园巨大的惊愕和恐慌,但他依然不断掩饰和躲藏:“有点亲戚”“想把她的坟墓修一修”“她还在?不会吧?……里面有她的绝命书”“不,不”“你先下去”。我们在动作性语言中体会到了侍萍的“步步紧逼”和周朴园的“节节败退”,直至侍萍说出缝了梅花和“萍”字的旧衬衣,身份最终揭晓。整个对话透露出侍萍陷入往事的辛酸、悲怨以及深深的失望,鲁侍萍以为周朴园会认出自己,但没想到“侍萍的相貌有一天也会老得连你都不认识了”,在“露”与“藏”的交织甚至交锋中,人物心理发生变化,情节不断推进。

“冲突使人物的动作具有明确的目的,集中统一,不断发展;动作使冲突及其发展进程具体、直观地体现出来。”[6]正是戏剧语言的动作性,戏剧语言才区别于其他艺术形式中的语言,不像诗歌抒情式的独白语言,不像小说细腻详尽的描摹或叙述性语言,因此戏剧的鉴赏和教学,须在语言的动作性上多下功夫。

参考文献

[1]陈 军.论戏剧与小说的文体区别及沟通[J].戏剧文学,2005(12):83.

[2]黑格尔.美学[M].朱光潜译.商务印书馆,1982.9:285.

[3]约翰·霍华德·劳逊.戏剧与电影的剧作理论与技巧[M].邵牧君,齐宙译.中国电影出版社,1979:214.

[4]陆惠解.曹禺戏剧语言地动作性[J].宁夏大学学报(社会科学版),1993(3):86.

[5][6]谭霈生.论戏剧性[M].北京大学出版社,1981.3:34,56.