文学类文本开放性试题的特点、类型及应考对策

作者: 韩龙伟

摘 要 纵观近几年新高考试题,其涵盖时代性、人文性、思辨性、开放性等多个特点,其中开放性又是最为显著的特点之一。但是开放性并不是漫无边际、没有边界的,而是有理可循、有章可依的。为了理清高考文学类文本开放性试题的特点、类型,探索其应对之策,我们截取近几年新高考文学类文本中的开放性试题,尤其以2024年新高考试题为对象,逐层分析,将其应考对策总结为以下几点:衔接教材,回归课本;立足文本,关注情境;明确题型,注重审题。

关键词 文学类文本开放性试题 特点 类型 应考对策

分析近几年新高考试题的命题趋势,不难发现,开放性试题成为高考命题的重要考查方向,这既符合《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》提出的“多设置主观性、开放性的题目,展现学生智慧,鼓励学生发挥和创造”[1],又顺应了“三新”背景下对学生核心素养四个维度的考查,充分发挥高考命题积极导向的作用。

开放性这一概念主要是相较于传统答案唯一的封闭性试题而言的,高考语文开放性试题出题范围广泛,试题涵盖现代文、古诗文默写、语言文字应用等多个层面,其中又以文学类文本开放性试题最具代表性。但是所谓的开放性并不是漫无边际、没有边界的,而是有理可循、有章可依的。为探寻其“章理”,接下来,我们截取近几年新高考中的文学类文本开放性试题,以2024年新高考试题为对象,条分缕析,梳理新高考语文文学类文本开放性试题的特点、类型,并探索其应对策略。

一、文学类文本开放性试题的特点

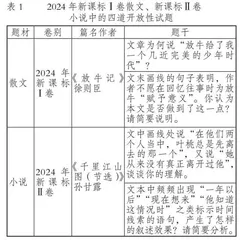

在教育部发布的《教育部关于做好2024年普通高校招生工作的通知》中,明确提出了高考命题的新方向:“增强试题的应用性、探究性、开放性。”接下来,我们以2024年新课标Ⅰ卷散文、新课标Ⅱ卷小说中的四道开放性试题为重点分析对象,观察并总结新高考语文文学类文本开放性试题的特点。为了便于表达,我们将文中出现的散文、小说文本统称为文学类文本,并以表格的形式将其呈现(见表1)。

1.命题的开放化

伴随新高考语文改革的逐步深入,语文知识的考查不再注重简单的背诵,而是侧重于考查学生的基础性、综合性、应用性和创新性。同样,高考语文试卷的命制也强调引导减少死记硬背和“机械刷题”现象,更偏向对学生理解能力、思辨能力和综合能力的考查。以表1中的新课标Ⅰ卷试题为例,其中徐则臣《放牛记》第8题:文章为何说“放牛给了我一个几近完美的少年时代”?该题的命制并没有针对性地考查文学类文本中的人物、环境、情节等知识点,而是着重考查学生对文本的理解,进而深入其对句子的理解。由于每个学生的阅读能力存在差异,表述必然是参差不齐的。简言之,就是通过这种开放性命题的方式,呼吁学生提高阅读能力和理解能力。

2.答案的多元化

开放性试题的另一个重要特点就是答案的多元化,这种多元化的答案能鼓励学生独立思考、表达自己的真实见解,将学习重心放在增强思维的严密性和表达的准确性上,而非对答题套路的机械记忆。语文试题的答案应该提倡多元化,不应该让学生受限于所谓的标准答案或参考答案,只有这样才能更好地激发学生的探索精神。同时,我们也应该鼓励学生拥有自己的思考和独特见解,而不是人云亦云,故步自封,唯答案论。如新课标Ⅰ卷徐则臣《放牛记》第9题:文末画线的句子表明,作者不愿在回忆往事时为放牛“赋予意义”。你认为本文是否做到了这一点?请简要说明。对于这道题的解答,考生既可以选择回答做到这一点,又可以选择回答没有做到这一点,不管选择哪一个观点都是对的,关键是考生要能用翔实的论据和清晰的逻辑论证自己的观点,而不是脱离文意东拉西扯或东拼西凑。

3.解题的条件化

所谓解题的条件化指的是开放性试题也有自己的设题条件和答题要求,考生不能随心所欲、天马行空地作答。其“开放”二字指试题命制的灵活化和答案设置的多样化,没有所谓的标准答案,重在考查学生对所学知识的融会贯通能力和灵活运用能力。但是开放也是有要求的,为防止考生“跑题”,解答要符合命题条件,如新课标Ⅱ卷孙甘露《千里江山图(节选)》第8题:文中画线处说“在他们两个人当中,叶桃总是先离去的那一个”,又说“她从来没有真正离开过他”,谈谈你的理解。这是一道具有思辨色彩的开放性试题,要想解答这道题,就要紧紧围绕文本分析文章为什么说“叶桃总是先离去的那一个”,又要理解文中为什么说“她从来没有真正离开过他”,这两句话既不冲突,又不矛盾,是作者在不同时间、不同语境、不同心境下的表达,所以学生在作答时要两者兼顾,绝不能厚此薄彼。

二、文学类文本开放性试题的类型

为了对新高考中出现的文学类文本开放性试题进行系统梳理,我们截取了近五年具有代表性的新高考试题,结合前文对其特点的分析,将其总结为三种类型,并以表格的形式呈现(见表2)。

1.理解赏析类

文学类文本阅读是以审美的态度和方式阅读文本,注重考查学生的审美鉴赏能力和分析探究能力。在阅读过程中,考生要学会从不同角度和不同层面出发,发掘作品的意蕴、心理和人文精神,从而对作品进行个性化阅读和有创意的解读。其中理解能力和赏析能力是阅读文学类文本最基本的要求,所以这类开放性试题是文学类文本的常考题,每年都有出现,只是提问的方式多有不同。最常见的提问方式有三种:第一种直接考查学生对文中某个词、某个句子的理解,如孙甘露的《千里江山图(节选)》;第二种是赏析文中某一种手法或某一种表达的效果,如冯至《江上》;第三种则是结合文本分析评论某一种写作理论,如2020年《越野滑雪》要求结合作品分析文本是如何体现海明威的“冰山”理论的。

2.观点两可类

观点两可类试题最大的特点是答案不唯一,有时甚至可以是截然相反的两个答案,只要能符合题意言之有理即可。如上表中徐则成《放牛记》的参考答案就给出了完全不同的观点,而且两个观点是相互对立的。这样可以很好考查学生的分析能力、思辨能力和创新思维,促使学生从深度和广度两个方面出发,提高思维品质。同时,这类题型的考查范围也是非常广泛的,如2019年浙江卷萧红《呼兰河传》考查了小说标题,无论选“磨房里外”还是“冯歪嘴子”作小说标题都是正确的,没有对错之分,但是学生一旦选择其中一个标题,就一定要明确自己的观点,不能模糊不清、混淆一通。观点两可类试题重在探究解决问题的不同方案,其背后凸显了对学生理性思维、独立思考能力、思辨能力的呼唤。

3.评论写作类

这类试题要求学生阅读文学作品时,从自己的感受出发,用简要的文字把自己对作品的理解、分析和评价写出来。评论写作类试题虽然在新高考试题中出现频率不高,但有着重要意义。这类开放性试题有利于梳理学生个人的阅读经验,领悟创作、鉴赏的规律,体现学生书写表达的能力。如上表中陈村《给儿子》要求学生围绕关键词写出短评思路,学生要认真阅读作品,对作品的情感、人物形象、思想内涵、艺术特点等有自己的理解,抓住让自己感触最深的地方,结合文学短评的行文特点,以此来进行作答。评论写作类试题考查的方式也是丰富多样的,如2021年八省联考金克木《国文教员》要求考生列出评论要点。总之,不管如何考查,这类试题都应该引起教师和学生的足够重视。

三、文学类文本开放性试题的应考对策

如何应对文学类文本开放性试题,《中国高考评价体系》强调要学会运用开放性、创新性的思维方式应对问题情境,组织相关的知识与能力,创新性地解决生活实践或学习探索情境中的各种问题。[2]为了在教学中培养学生的创造性思维、解答好开放性试题,同时为有效做好复习备考工作,接下来,我们将从教材、文本、审题三个方面出发,全面探索开放性试题的应对之法。

1.衔接教材,回归课本

对比新高考试题和统编教材可以发现,近几年高考命题皆以教材中的知识为蓝本,然后加以拓展和迁移。这种命题方式既引导学生回归教材,又增强教师教学的针对性和有效性。通过梳理教材,我们发现新高考中出现的开放性试题也正是源于教材,具体如上表(见上页表3)。

显然,想要解答好文学类文本开放性试题,第一步要衔接教材,回归课本。温儒敏也强调用好教材的重要性“使用统编教材,改革我们的语文教学,必须吃透教材才能用好教材”[3]。新高考为发挥“引导教学”的核心功能,非常注重对教材知识的延伸和拓展,很多题目都能在教材中找到踪迹。同时,强化教考衔接不仅在考查内容层面与课程标准、统编教材紧密衔接,更在能力、素养层面深度相融,还有利于夯实学生的知识基础,提高学生的能力素养。观察表3可知,一方面,衔接教材向我们展示了文学类文本开放性试题的命题类型,这与高考试题的命题方式是高度契合的,只是教材采用群文阅读的方式,考查内容更加广泛;另一方面,教材向我们传递了一些重要的解题思路和解题方法。以评论写作类试题为例,关于如何写好文学短评,教材给我们提示了三点信息:一是认真阅读文本,理解作品情感,抓住感触最深的地方展开评论;二是善于聚焦,从大处着眼,从小处入手;三是采用叙议结合的方式,在适度引用作品内容的基础上,展开分析和评论。由此可以看出,关于如何写好文学短评的问题,教材已经为我们作出了提示,这也进一步说明,想要应对好文学类文本开放性试题,教材是极其重要的组成部分。

2.立足文本,关注情境

文学类文本阅读不能脱离原文,因为高考试题的设置都是源自情境的,正如《中国高考报告》强调的“无思维,不命题;无情境,不成题”。从近几年的新高考试题可以看出,高考对考点的考查是由文本特点决定的,换句话说,文学类文本开放性试题的命题不是先有考点再有考题,而是根据文本特点来进行考查的,所有考点都是源自文本。目前,考生普遍存在“轻文本、重做题”的现象,这种现象导致学生答题越来越僵化和模式化。问题根源就在于考生脱离文本,轻视文本。所以在复习备考时,教师应选取典型文本,运用正确的读文方法,扎扎实实地阅读。在文本阅读中,坚持整体把握与局部细读相结合,先进行整体阅读,后带题阅读。整体阅读可以借助对文体特点的把握,不管是何种题材、何种文体,阅读归根结底还是要立足文本。所以教师要在复习备考的过程中要求学生从文本中来,粗读文本,熟悉文本的行文思路、情节发展和人物特点,然后带着问题到文本中去,详细查找细节、分析情节、理解情感。例如,2024年新课标Ⅱ卷孙甘露《千里江山图(节选)》第8题:文中画线处说“在他们两个人当中,叶桃总是先离去的那一个”,又说“她从来没有真正离开过他”,谈谈你的理解。

解答这道题的重点在于细读文本,从关键语句出发,理解其表层含义和深层含义,感受小说局部及其整体的关系。“别离”是理解《千里江山图(节选)》的重要角度之一,因为理想和斗争的需要,所以叶桃总是先离去的那一个,“别离”往往是不得不如此;另一方面,通读细读文本可知,叶桃和陈千里的“别离”是特别重要的情节,细读这个情节,我们就能理解由于受到叶桃爱国主义精神的影响,虽然叶桃在斗争中牺牲,但是陈千里最终继承了她的革命精神,所以说“她从来没有真正离开过他”。由此可以看出,想要解答好这类开放性试题,还要立足文本,抓住设题的情境来作答,这样才能使答案有理可循、有据可依。

3.明确题型,注重审题

审清题干、明确立意是解答好文学类文本开放性试题的第三个关键点,但是在通常的解题过程中,这一点却往往最容易被学生所忽略。想要在解题中审清题干,主要是要抓住两点:审题型和审题意。

(1)审题型

这里的题型指的是试题考查的类型,要求学生明辨试题类型,明确答题方向,确定答题范围,然后分条分层作答。下面我们将从题目本身和内容两个方面谈起。

第一,就题目本身而言,考生应先确认所考查的题目是一道相对开放还是相对封闭的试题,对于这个问题,考生可以从命题角度出发,作出分析,封闭式试题的答案相对客观,解题方向较为单一。例如,2024年九省联考范小青《牵手》第8题:小说直至最后才交代刘主任是个盲人,但前文已有多处细节予以暗示,请找出相关细节。对于这道相对封闭的主观题,学生要有清晰的作答思路,在文中找到暗示刘主任是盲人的细节。

第二,就题目内容而言,文学类文本的考查内容较为宽泛,其中涉及人物、情节、手法等多个方面。所以考生要想解答好这类试题除了要细读文本,还要审清答题内容,绝对不能张冠李戴,混淆概念。例如,2023年新课标Ⅱ卷沈从文《社戏》第8题:本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。在解答本题之前,学生应该先明确本题的答题方向,本题重在理解“如何描写”,如果偏离了这个方向,写出的答案必然偏离题意。