基于图尔敏论证模型的议论文核心写作知识开发

作者: 邱超君 王从华

摘 要 本文针对高三学生高考议论文写作中存在的问题,运用图尔敏论证模型进行议论文核心写作知识开发的路径与实践研究。基于图尔敏论证模型的议论文核心写作知识开发的基本路径是:分析学情,找到学生完成本次写作任务的知识落差;精选知识类型,锚定学生需要的核心写作知识;基于学情特点,转化为学生拿来能用的写作学习支架;根据核心写作知识特点,分解为操作性强的评价工具。在实施过程中,可以运用“分析学情,锚定写作教学点”“基于情境任务,在修改实践中学习核心写作知识”“教学评一体,在反复修改中迁移核心写作知识”等方法。

关键词 议论文 核心写作知识 图尔敏模型 事实论据

当前,高中议论文写作教学文体知识教学脱离学情以及忽视审题、立意、构思、行文、修改等写作过程知识,导致课堂教学以写作知识的理解为主,迁移运用不足,学生写作能力很难得到有效提升。有学者指出,“改善学生写作并不需要序列化的全面的写作知识,只需要对学生写作中的一两处关键困难提供必要的知识支持,就足以促进学生的写作学习”[1]。基于此,在高中议论文写作教学中创设情境任务,在充分分析学情的基础上,选择与开发能够解决学生这一次写作中遇到的主要困难的知识,即核心写作知识,是提高写作教学质量的一个重要突破口。

如何选择与开发议论文的核心写作知识呢?有研究者指出,通过分类分层细化文体知识,基于教材与学情优化写作知识,观照学段梯度深化核心知识,可以开发写作知识;通过精心设计任务语境、写作练习和写作活动来渗透、加工、转化写作知识[2]。我们在系列课例研究中发现,核心写作知识选择与开发的基础工作是分析学情。而找到承载着写作知识的可靠教学资源(如政策文本、理论研究、案例研究等),依据这些资源提取整合出能填补学生已有写作经验与这一次写作任务所需的写作经验之间落差的写作知识内容是核心写作知识选择与开发的关键。

图尔敏论证模型是论证严密的说理思维模型,它的六要素关联紧密又具有开放包容的论证思维,在议论文论证说理方面具有很好的借鉴价值。本文尝试运用图尔敏论证模型作为教学资源,在分析学情的基础上,选择能解决学生议论文写作困难的核心写作知识,进而探究开发核心写作知识的可行路径。

一、图尔敏论证模型蕴含着丰富的议论文写作知识

图尔敏论证模型是英国哲学家斯蒂芬·爱德斯顿·图尔敏在其著作《论证的使用》中提出的过程性论证模式。这个论证模式是对亚里士多德“三段论”的反思与改进。图尔敏认为,仅仅依靠大前提、小前提推断结论并不能解决实际生活中面临的很多真实问题,为了增强论证的有效性,图尔敏构建了包含主张、根据、正当理由、支援、限定和反驳等六个要素在内的模型。

主张,即观点、断言,是对某话题的观点或结论,是论证时需要竭尽全力去辩护的立场。图尔敏认为主张并不是确定的,它是存在一定争议的,所以需要设法为它找到充足的理由,即根据,并通过一系列的保证与支撑确保它的可靠性。主张可能会受到对立方的挑战与质疑,所以要在论证过程中对主张进行一定的限定。

根据,又译作数据,即用来证明主张的依据性事实、依据等,是为辩护主张而提供的支撑性事实。图尔敏认为根据(事实资料)来源广泛,可以是各个领域的常识、实验、事件。根据是论证过程中不可或缺的因素,如果没有根据,论证便不能成立。

正当理由,又译作保证,是连接根据与主张的普遍性规律,在用根据论证主张的过程中起到桥梁作用。它将根据与主张联系起来,为论证过程提供逻辑支撑,深化论证过程,使得论证不会停留在亮出主张后即摆出事实(根据),让根据直接证明主张的地步。正当理由的存在,相当于在回应根据论证主张时可能面临的质问,如“凭什么说这些事实(根据)能支持你的主张呢?”摆出正当理由,就可以证明从根据到主张的合理性。

支援,又译作支撑,是对正当理由的进一步支援,来证明正当理由是可靠的、有效的。支援的存在有助于回应正当理由的支撑性可能遭受的质疑。当正当理由受到挑战的时候,就要对其进行支援性陈述,使论证层层支撑,达到深入。

限定是对主张进行的限定性陈述,往往通过程度副词进行限定,如“可能”“大概”“大多数”。增加对论点的限定,可以更严谨地表明正当理由对主张证明的力度,体现论证的严谨性。如图尔敏在阐释模型时所举的例子:虽然哈里出生在百慕大群岛,但是也可能存在一些例外,对于主张“哈里是英国人”则需进行限定,修正为“大概哈里是英国人”,使观点更加严谨、稳妥、可靠。

反驳是对前述论证中提出的根据、正当理由、支援进行反驳、质疑,或提出针锋相对的反对意见,或指出与之不相符的事实、例外。针对反驳,提出主张者就需要进行相应的补充、修正、限定。

以上六个要素构成了图尔敏论证模型,其中主张、根据、正当理由是该模式的基本要素,在论证过程中不可或缺。支援、限定和反驳元素是图尔敏论证模型区别于三段论等一般论证模式的补充要素。图尔敏论证模型论证观点类似于一个对话的过程,提出主张者充分考虑他人可能的发问,一步步地支撑自己的观点,论证观点的合理性。

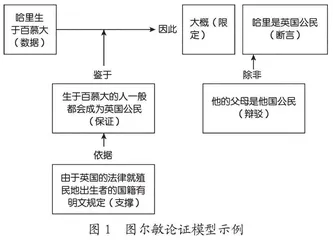

在这个论证过程中,论证模型中的每个元素都发挥着重要作用。如图尔敏在《论证的使用》中所举示例(见图1)。首先主张者提出主张“哈里是英国人”。为避免受到质疑,如“你凭什么这么认为?”主张者要为该观点寻找事实性根据,摆出事实性根据“哈里出生于百慕大”后,质疑者可能还会对事实性根据的合理性有所怀疑,因此要以正当理由“出生于百慕大的人一般都会成为英国公民”来担保根据论证主张的合理性,形成一个“因为根据, 鉴于正当理由,因此得出主张”的论证链,也初步完成了对观点的论证,这是图尔敏论证模型的基础模式。

当然,基础模式的论证依然可能会遭到质疑和挑战,所以这时还需要对上述论证链进行进一步支撑,引入支援 “英国法律规定出生在百慕大群岛的人是英国国籍”,对正当理由的担保进行支撑。如果还有例外或反驳 “如果他的父母是外国公民呢?”,那么就对例外进行回应,对反驳进行补充性说明,如有必要可能需重新审视观点的严谨性,增加必要的限定 “大概”,最终主张降低。这样降低论点强度、限定论证范围的论证链,大大提高了论证的严谨性。

借助图尔敏论证模型分析统编语文教材中的论说文,可以更直观地看到图尔敏论证模型对议论文写作论证过程的思维提升作用。

比如,在《六国论》中,苏洵的主张为“六国破灭,弊在赂秦”,为捍卫自己的主张,他摆出了事实论据“六国赂秦而亡”,为增强论据对主张的论证说服力,又继续提出一系列的根据、支援性陈述来层层支撑这个主张,最后引入虚拟论敌“或曰:六国互丧,率赂秦耶?”并对论敌的质疑进行恰当的回应,进一步解释例外“燕”“赵”“魏”不赂秦却为什么也是“弊在赂秦”。通过应用正向层递式论证结合反向弥补式论证的方式,整篇文章思维严谨,论证深刻。

图尔敏论证模型注重细化论证过程,蕴含丰富的程序性知识,对议论文写作的论证过程具有很强的指导性。图尔敏论证模型中的“根据”“保证”“支援”要素将论证过程细化,使论证者不断寻找多重支持以使自己的主张更令人信服。模型中的“例外”“限定”元素让论证者主动预设反方立场,进行自我质疑与反驳限定,从而完善自身论证与论点。

二、基于图尔敏论证模型开发议论文写作核心知识的路径

基于图尔敏论证模型开发议论文核心写作知识,就是在议论文写作过程中,将图尔敏论证模型的过程性、严密性、充分性等特点转化为策略性写作知识,使论证过程在动态的自我校正中变得逻辑清晰、说理严密、经得起质疑。

借助图尔敏论证模型的六要素开发议论文写作核心知识,应该抓住图尔敏论证模型的特点与学情需要之间的契合之处,巧设任务和支架,让学生在写作活动中学习有用的写作知识。

1.分析学情,找到学生完成本次写作任务的知识落差

基于真实而准确的学情进行写作教学,才能更有针对性,提高教学效度。填补“学生现有经验”和这次写作任务“所需经验”之间的落差所需要用到的写作知识、方法、策略,构成了写作教学的核心知识。需要探测与诊断的写作学情大致包括学生写作前已经有的知识和情感体验、学生进行本次写作可能会遇到的困难、学生完成本次写作需要的知识与经验。

笔者通过对所教班级学生自高三入学以来四次月考的考场议论文样本进行分析以及口头谈话交流,提取出学生在议论文写作中存在的问题,主要包括以下内容。

其一,立论单薄,论断绝对。学生往往通过抓取作文材料中的关键词或关键句来确定论点。这很容易陷入片面、模式化的思维陷阱中,不能对材料语境下的关键词句间的具体问题进行具体分析,以致于学生在表述论点时比较绝对,思维狭隘,不会考虑例外情况与“他者”意见。

其二,论证模式化,逻辑牵强。学生知道要在论证时将论点分为2—3个分论点进行论证,了解分论点拟写的“并列式”“层进式”“对照式”等陈述性写作知识,但在具体展开时,又会陷入“模式化”“套路化”的困境,存在为了有分论点而生硬拼凑的现象。

其三,论据不当,简单印证。学生在分论点论证的主体段落写作中,存在以下问题:忽略对观点的分析与阐释,一味追求用事实说话,堆砌大量人物素材来证明观点,但是论据选择并不一定准确、恰当;事实论据多为同质同类的正面事例,从一个方向反复印证观点,对质疑观点的例外事例采取回避态度;运用因果分析法、假设分析法等方法机械地对论据进行模式化分析,却没有真正分析透彻,对于论据何以能支撑观点很难论证清楚;主体段落的论证存在明显的模式化现象,机械套用主体段落“五句法”,说服力较弱。

其四,自说自话,缺乏“读者意识”。学生作文的论证过程普遍缺失“读者意识”,忽视写作情境、写作对象、写作目的和读者,导致论证缺乏说服力和针对性。例如,在“个人与集体”话题的演讲稿写作中,学生普遍只会自说自话、自证自明,一味举例证明“个人需要融入集体,才能实现理想”,忽视听演讲的对象是否可能会提出质疑——“个人独善其身,提升自我,就不能实现理想吗?”

2.精选知识类型,锚定学生需要的核心写作知识

教师头脑中要有系统的写作知识体系,才能成为“写作知识超市”,并在学生写作困难处给予他需要的写作知识。但在一堂短短的写作课中,要教给学生的写作知识却并非越多越好、越系统越好,基于学情分析,教给学生恰到好处的少量而精准的写作知识才是关键。遗憾的是,很多一线教师在进行议论文写作教学时,都存在知识过载的现象。他们唯恐自己搜罗整理的写作知识不够系统全面,于是一股脑地全部灌输给学生,最终的写作教学成效却很低。

议论文写作知识繁多,而教学课时有限,教师就需要结合前期分析的学情和课程目标预期达到的写作水平之间的差距锚定写作所需的核心知识。锚定是指从众多写作知识中“遴选”出适合学情的写作知识[3]。锚定核心写作知识的前提有三个:一是对写作学情有比较全面准确的把握,通过多种途径了解学生目前已掌握的知识及程度、完成写作任务存在的困难;二是全面梳理教材、课标、教参等资料中的相关写作知识,以待“遴选”;三是分析图尔敏论证模型中的议论文写作策略。教师要在此基础上,结合学情,从众多写作知识中选出适合学情的核心写作知识。

3.基于学情特点,转化为学生拿来能用的写作学习支架

用情境任务和学习活动支架呈现写作知识,让写作知识由教师灌输转为学生主动习得,使传统的教师主导的结论式学习转化为学生主动的发生性学习,让学生更积极、主动地自主建构写作知识——学生由这一途径习得的写作知识能主动融入已有知识经验中,成为可迁移、能运用的有效知识。

写作知识不应只由教师单向传授给学生,而应该在写作活动中被学习者自然获得。国外大多数的写作教材都是通过设计各种听说读写活动来呈现写作知识,将写作知识转为写作操作性建议,将写作知识隐匿于教学活动中,让学习者在写作活动中潜移默化地习得策略性知识[4]。

情境任务要尽量真实。在真实语境下的写作更能有效激发学生的写作兴趣、驱动学生积极完成写作。当然,“真实语境”并不是一定是真实发生在学生生活中的情境,也可以是“拟真”,但是不管如何,都应该具备交际语境写作要素,应该有明确的任务、写作身份、写作对象、写作目的和写作情境。