深度学习视域下四维联动的常态课产生机制

作者: 叶方碧

摘 要 深度学习视域下四维联动的常态课产生机制,是为让常态课更加契合“三新”教学,和核心素养接轨,触碰学生的高阶思维,真正让学习发生在日常的每一堂课中。一堂合理化的常态课需要做到有生命性的文本解读、有阶梯状的任务设计、有颗粒质感的活动设计、有教学黏性的预设生成准备。教师力求做导游而不是探险家,让学生能像一个自由的游览者,在教师搭建的合理化活动中感受“语文场”中语言文字应用的魅力。

关键词 常态课 《荷花淀》 生命性解读 阶梯状任务 颗粒感活动

为了让课堂学习场域能促进学生学习的真实发生,在备课前,教师需要对语文课堂教学有清晰的认识和把握,不能只设置几个问题让学生解答,而是要转化成一些“脚手架”,助推学生在课堂上思维得到真实的运转。

文章以统编语文教材选择性必修中册《荷花淀》为例,剖析一篇课文如何从文本开始解读、设计,从而转化为课堂教学。一堂好课,应该是文本解读、任务设计、活动设计、预设生成四个维度的统一,力求做到有生命性的文本解读、有阶梯状的任务设计、有颗粒质感的活动设计、有教学黏性的预设生成准备。

从以上提及的四个维度进行架构,尝试论证如何在学习任务群视角下,用结构化思维将《荷花淀》的课文转化为合理性的常态课课堂呈现。

一、生命性:文本解读立足读者身份,熨帖语言文字

文本解读是语文阅读教学至关重要的第一步,需要教师做一名素读者,带着自己的生命经验和个人体悟去进行课文的素读。罗兰·巴特的“作者已死”恰是对读者进行文本二次创造的最好注脚。陈思和教授认为文本细读要仔细地读,反复地读,从字词句篇中发现文本的缝隙,一旦发现文本缝隙,就抓住不放,深入分析下去,真正进入文本的深层结构[1]。文本细读就要扎根文本,深入文本内核,深探文本奥义,这也是教学的第一步。

对于诗体小说,在必修上册学生接触过《百合花》《哦,香雪》,已经能初步感知诗体小说的基本特点。《荷花淀》这篇文章发生的背景是抗日战争时期,但全文没有呈现战争的血腥之气,反而处处显露出诗体小说的含蓄美和朦胧美。如果说《百合花》是没有爱情的爱情牧歌,那么《荷花淀》就是处处显示出爱的战地情歌,诗体小说的朦胧美、含蓄美在文章中处处都可以体现。

全文分成“夫妻话别”“探望杀敌”“助夫杀敌”三个部分。在“夫妻话别”这一部分,诗体小说的特性在对话中显露。“鸡叫的时候,水生才回来。女人还是呆呆地坐在院子里等他,她说:‘你有什么话,嘱咐嘱咐我吧。’”话语里都是对水生的不舍,希望水生能在家国大义之外,也能对自己说一些体己话。但是水生的话语却依旧是家国大义:“没什么话了,我走了,你要不断进步,识字,生产。”水生嫂只应了一声“嗯”,这个“嗯”字回答得很沉重,因为上前线打仗,意味着随时都有牺牲的危险,水生在说这番话的时候,相当于是在向水生嫂做遗言式的告别。“什么事也不要落在别人后面。”水生的话语给人一种硬汉的力量,在家国大义面前的勇敢坚强显露无遗。水生嫂的回答就很耐人寻味:“嗯。还有什么?”一个“嗯”字包含不舍、光荣、对未来的预测、对自己丈夫的骄傲。孙犁先生很巧妙地在“嗯”字后面加上了一个句号,可以想见这时水生嫂的内心活动非常复杂,多种情绪交织在一起。但是儿女私情依旧涌上心头,水生嫂也在疑惑是不是还有最后动人的悄悄话要留给自己,她还是有些许期待,“还有什么”是水生嫂最后的含蓄,结果水生说的依旧是不要被汉奸捉去的话语,水生嫂“流着泪答应了他”,这“眼泪”就更复杂了。

水生嫂在遇到日本鬼子的时候,刚好遇到水生队伍的营救,“水生拍打着水去追赶一个在水波上滚动的东西——一盒用精致纸盒装着的饼干”,在家国大义面前,水生又不好意思表露自己的儿女私情,虽然口头上说“不是她们是谁,一群落后分子”,但是身体却又控制不住地表露了对水生嫂的思念,“把纸盒顺手丢在女人们船上”。一盒饼干无意间就成了爱意的象征,掩护了夫妻间微妙的情感传递。“一泅,又沉到水底下去了,到很远的地方才钻出来”,这分明是不好意思的表现,表面上是对水生嫂她们不请自来的生气,实际上是内心的窃喜,又怕自己脸上的窃喜被看见,所以就游到很远的地方才钻出来。

立足《荷花淀》课文,进行文本解读,自我解读需要熨帖语言文字,文本解读需要教师立足读者的身份,读出感动和妙趣,对文本进行二次加工和提炼,方能为后续设计教学环节和活动提供一个扎实的基础。

二、阶梯状:任务设计紧抓教学逻辑,力促环环相扣

蒋兴超老师提到了一个现状依旧引人深思:“一些语文教师‘痴迷’于大学教授的文本细读之道,为其精彩的细读欢呼叫好,过分地夸大语文教师细读文本的作用,认为文本细读能广泛培养学生的各种能力。殊不知从语文教师细读文本的能力到学生细读文本的能力,需要教学组织的多重攀越,语文教师细读文本的一方之力仅仅是基础的一环。因此,语文教师不能忘记来时的路——课堂教学,一旦偏离了这条路,便是误入歧途。”[2]如何将文本解读出来的成果进行合理化处理,真正“让学习发生”,还需要教师从读者身份切换为教学设计者身份。

《荷花淀》课文在“学习提示”中涉及了这样几个要点:①歌颂了白洋淀抗日军民的斗争精神与美好情感;②以清新的笔触刻画了善良勇敢的抗日军民形象,充满诗情画意;③通过细节塑造人物、表达情感,如水生嫂被苇眉子扎破手指时的动作,阅读时要细细品味。以此我们发现细节是设计教学环节的重要抓手,但如果只在细节上进行教学设计,可能还是不够深入。阅读是一种体式思维,依据文本体式,是把握文本关键点的不二法门[3]。把握文章体式进行教学设计非常重要。

仔细梳理历年来全国卷试题,我们发现文体特征考查了三次。

(1)海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。(2020年全国Ⅰ卷第9题)

(2)《理水》是鲁迅小说集《故事新编》中的一篇,请从“故事”与“新编”的角度简析本文的基本特征。(2019年全国Ⅰ卷第9题)

(3)结合本文,谈谈科幻小说中“科学”与“幻想”的关系。(2018年全国Ⅲ卷第6题)

无论是从设计的科学性还是从评价的维度上讲,从文体切入是我们教学的必要任务,兼之文章的细节描写也是重点,因此我们可从“细节”中看“诗体小说的基本特点”,从这一角度切入来架构教学设计。

(1)品味私人空间里的情感刻画。

(2)欣赏公众空间里的心口错位。

(3)领略诗体小说里的风物描绘。

课文教学解读的基本原理是“备课备两头”:一头备教材,抓住文本的关键点;一头备学生,判断学生的疑难处[4]。具有思维阶梯状的环节应该是“由诗体小说人物细腻生动的语言描写和心理描写”进行品鉴欣赏、揣摩体悟,到感受诗体小说的诗化的风物,从而达到对诗体小说的人情和人性主旨的归纳整合和提升。深度学习和真实学习的概念内涵是相通的,都指向培养学生解决真实问题的素养,教会学生像专家一样思考[5]。就此,我们也可以看出,我们的任务选择需要帮助学生解决一类问题,由这一篇到这一类,融会贯通,诚如刘徽教授所说形成“高通路迁移机制”,从很多具体的案例中抽象出一个原理,再用这个原理指导下一次任务的完成[6]。

三、颗粒感:活动设计保证颗粒质感,促成学习发生

“教学”不能只有教师的讲解,一堂只有讲解的课,学生的思维生发和碰撞几乎很少。在解读生命性和框架设计阶梯化的基础上,要促进教学的真实发生,不是教师将自己的解读一股脑儿地抛出,而是要进行课堂架构的活动化,在活动中让学生的思维进行碰撞。高阶思维是指发生在较高认知水平层次上的心智活动或认知能力,在教学目标分类学中表现为分析、综合、评价和创造,主要是指创新能力、问题求解能力、决策能力和批判性思维能力[7]。如何触发学生的高阶思维,让思维的火花得到碰撞,需要空出课堂的架构,匀出课堂的时间,设计和文本解读、学习任务紧密相关的活动就至关重要。并且活动设计上还需要丰富,保证颗粒感,活动和活动之间尽量不重复,让学生能在活动体验中提升他们的综合素养和关键能力。

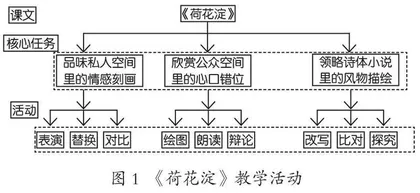

基于《荷花淀》的任务设计,我们需要将每个任务进行分解,嫁接上相应的活动,保证活动和任务的衔接度,同时保证活动的丰富性、颗粒感,让学生充分体验、充分领悟(见图1)。

(1)品味私人空间里的情感刻画。

①学生表演“夫妻话别”。

②表演中替换比对效果。

③表演中置换情境比对。

(2)欣赏公众空间里的心口错位。

①绘制水生和水生嫂见面时候的表情。

②分角色朗读荷花淀中打仗的场景。

③辩论水生和水生嫂的爱情。

辅助材料:

“不是她们是谁,一群落后分子!”说完,把纸盒顺手丢在女人们船上,一泅,又沉到水底下去了,到很远的地方才钻出来。

(3)领略诗体小说里的风物描绘。

①尝试利用文中的词句组合成《白洋淀诗》十四行诗。

②比对《荷花淀》和改编后成十四行诗的语言。

③探究总结诗体小说的文学艺术魅力。

从读者身份向教学设计者身份的转变,是常态课中常常被忽视的地方。从根本上说,语文教师是教学的组织者,不光要有细读的能力,更要通过课堂的活动(包括对话、交流)让学生习得语言文字建构的能力,而此步骤需要教师在理念上有所更新,更需要在行动上进行改变。

四、黏合度:预设生成关注思维层进,预备旁逸斜出

“让学习发生”不是一句空喊的口号,而是应该要落在实地,教师不能替学生思考,也不能把自己的思想强加给学生。真实的思考,即关于现实的思考,不会发生在封闭的象牙塔中,只能通过交流才能产生[8]。在现实的教学过程,总会有旁逸斜出的事件发生,教师要能及时把握,关注学生思维的层进,培养学生的高阶思维,促进深度学习。教师在课堂上的教学、引导,学生在课堂的活动、学习,不是切开的两张皮,而是相互共生、互相促进的,因此在现实的常态课教学设计中,除了关注文本解读、任务设计和活动安排外,还得关注教师和学生的黏合度和共生性,让教师和学生在课堂上紧密结合、共生共长,尤其要做好扎实的准备,以有效应对学生的反应、学生在活动完之的理解在教师预设之外的情况,这也是常态课的备课中想要让学生有更多获得感的不可或缺的一步。

及时捕捉课堂思辨点。对于水生对水生嫂的感情,有学生在课堂上提出了疑问,认为水生并不爱水生嫂,更爱革命。学生看到了水生嫂和一群妇女一起去找自己的丈夫,结果遇到了敌人,幸运的是自己的男人刚好在这打伏击,水生在内的男人们把敌人打退,但水生还是责备了水生嫂。学生关于“水生不爱水生嫂”的感悟大大出乎了在备课的预设范围,及时纠正固然是一种教学手段,但如何艺术地将“误读”进行“化错”教学,这考验着教师在常态课中的处理能力。学生的困惑不是没有道理,基于学生原始的认知,需要及时调整课堂,围绕学生的原始理解来展开。教师可引导学生聚焦到两个“丢”字。

①把纸盒顺手丢在女人们船上,一泅,又沉到水底下去了,到很远的地方才钻出来。

②几个青年妇女把掉在水里又捞出来的小包裹丢给了他们。

由于在公众视域下,水生嫂和水生难免有些不好意思,便出现了心口的错位。从战争模式切换到日常模式,“丢”表面是指责,实际上是在掩护夫妻间微妙的感情,免去尴尬,其中蕴含的关爱之情有内敛,似贬实褒,这其实也是诗体小说的一种艺术化的处理方式。学生似乎若有所思,而关注这些在备课外的旁逸斜出,也往往是常态课产生亮点的重要抓手。

及时捕捉课堂遗漏点。水生说自己是第一个举手报名参加前线抗战的,水生嫂说:“你总是很积极的。”对于“总是”学生一溜而过,读得快而无力。对于此句话哪里值得读出重音,看上去学生是一望而知,实际上仔细追问,学生却一无所知,各有观点。重读“积极”,强调的是肯定赞扬,重读“你”,强调的是对丈夫的自豪,但是比较之下,最好还是落在“总是”上。探究重读“总是”一词,可感受到水生嫂对丈夫舍小家为大家的骄傲、自豪、埋怨、不舍,这也足以证明水生嫂是深明大义的人。及时捕捉这样的时刻,有利于课堂在自由中行进,也让常态课更有真实感,也更有利于学生思维的触碰。

“君子之教喻也,道而弗牵,强而弗抑,开而弗达。”让教学紧贴语言文字,让任务契合文本,让活动助力学生体验,更要有灵活的处理方式,对于课堂中出现的矛盾点及时把握住,让课堂化机械为灵活,让语文课充满智慧的光辉,让“言语智慧”更能点亮学生的心。

教师不是探险家,而应该是导游。探险家背着行囊去探幽访胜,可以把自己所达到的最高处作为自己最大的成功;而导游不同,导游以他所服务的游客的收获为最大的成功[9]。在课堂自由的行进中,教师要将自己的文本解读架构设计成活动,让学生在体验中生成学习,让学生能像一个自由的登山者一样,在心中灵活感受语言文字之美,感受语言文字的魅力。由此可见,备出一堂普通的常态课,要脑中有解读,眼中有活动,心中有逻辑,考验教师如何更高效地组织活动,以真正助力学生“让学习发生”。

参考文献

[1]陈思和.文本细读在当代的 意义及其方法[J].河北学刊,2004,24(2):109-116.

[2]蒋兴超.身份·视域·使命:语文教师与文本细读[J].语文教学通讯,2021(11):56-60.

[3][4]王荣生.语文课程内容的合理性研究:散文为主导文类的困境与突围[M].上海:华东师范大学出版社,2023:344.

[5][6]刘 徽.大概念教学:素养导向的单元整体设计[M].北京:教育科学出版社,2022:17.

[7]秦 娟.高阶思维教学的核心指向[M].上海:华东师范大学出版社,2021:4.

[8]保罗·弗莱雷.被压迫者教育学(50周年纪念版) [M].上海:华东师范大学出版社,2020:26.

[9]邓 彤.邓彤讲语文[M].北京:语文出版社,2008:15.

[作者通联:浙江温州市第二十二中学]