指向“语言建构与运用”核心素养的课堂样态

作者: 邵梦婷

摘 要 “双新”背景下语文教学应注重落实对学生语文学科核心素养(包括“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”)的培养,相对应地,语文课堂教学也应摆脱传统样态。“语言建构与运用”作为带动其他三个核心素养的核心,其培养策略在实际教学中应该得到充分重视。学习情境、任务驱动和实践活动三者的有机融合是落实语文学科核心素养、改变传统课堂样态的路径之一。笔者以《雷雨》和《祝福》两篇课文为例,阐述在教学过程中建构学习情境、实施任务驱动、组织实践活动的教学经验与反思。

关键词 学习情境 任务驱动 实践活动 课堂样态

“语言建构与运用”是学生在积极的言语实践活动中体会和获取的,它是语文学科核心素养的基础,对学生的思维、审美、文化三方面素养的形成具有重要作用。所以,教师应在教学过程中落实对“语言建构与运用”这一核心素养的培养策略,即为学生提供充分的言语实践活动机会和有效的学习支架。那么教师在教学过程中可以借助哪些“媒介”以辅助培养策略的实施呢?笔者认为学习情境、任务驱动、实践活动三者的有机融合是落实语文学科核心素养、改变传统课堂样态的路径之一。

一、立足学习任务群创设学习情境

传统语文教学更多注重课堂流程的连贯性与文本学习,但在“双新”背景下,教师需更加注重学生在课堂上的知识生成过程与生成途径,结合语文学习任务群创设综合性学习情境。

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)中指出:“‘语文学习任务群’以任务为导向,以学习项目为载体,整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,引导学生在运用语言的过程中提升语文素养。”[1]在教学过程中,教师需立足不同学习任务群的学习目标与内容、教学提示,创设符合该学习任务群特点的学习情境,以驱动学生在具体的任务情境中开展自主合作、探究学习,改变语文课堂的传统样态,加强对学生语文学科核心素养的培养。

戏剧《雷雨》和小说《祝福》同属于“文学阅读与写作”学习任务群,该任务群“旨在引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力”[2]。其中“感受形象”“品味语言”“体验情感”明确了该学习任务群具体的言语实践需求,规定了所创设的学习情境的具体类型,是教师创设学习情境的基础。

新课标中将语文实践情境分为个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境三种类型,文学阅读与写作学习任务群锚定的是“学科认知情境”,指向的是语文学科本体相关问题。

建构主义认为学习情境设计是将学习者置身于“真实情境”之中,即与现实生活有紧密联系的情境之中。王荣生教授认为目前国际上“基于问题的学习”和“基于项目的学习”案例,通常是校本化的,多数是跨学科乃至超学科的,相较之下,由“基本问题”通向“大概念”深度“理解”的单元设计,更适宜语文学科。[3]但由于文学阅读与写作学习任务群对于言语实践活动的侧重倾向以及文学文本的特殊性,创设“真实情境”存在难度大、指向性弱、与文本世界距离远等问题,故需要教师立足文本建构出能够达成该言语实践活动目标的学习情境,即创设“拟真情境”,并且将其与“认知情境”融合,这才更加符合语文阅读教学。以笔者对《雷雨》和《祝福》两篇课文的教学为例。

《雷雨》学习情境创设:学生在阅读剧本的过程中,对“周朴园对鲁侍萍的怀念是真情还是假意”这一问题产生了不同意见。

《雷雨》的学习情境基于学生在预习过程中的真实疑问,同时也将其作为贯穿教学过程的主问题。学生在预习《雷雨》的过程中发现文中某些情节对于理解周朴园对鲁侍萍的情感存在偏差,文中“每年记得侍萍的生日”“在家中保留侍萍的生活习惯”“儿子‘周萍’的取名”等细节,塑造出的周朴园似乎是一个温柔体贴、怀念旧情的丈夫,这是否与作者所要向读者展现的周朴园形象存在矛盾?作者在戏剧中叙述这些细节的用意是什么?上述问题都是学生在预习的过程中生发出来的,而这些问题的解决需要通过对人物戏剧语言的品读来感受人物形象,通过对人物之间矛盾的分析来体会戏剧冲突的本质。上述带有问题学习性质的学习情境与学生的认知水平相当,能够作为课堂教学的实施主线,串联起学生的课内外学习,并在后续教学过程中推动教学活动的开展。

《祝福》学习情境创设:旧历年底,作为鲁镇的年终大典,家家户户都忙碌地准备着“祝福”。然而,第二天街头却惊现一具女尸……据现场群众指认死者是卫祥林的妻子,人称“祥林嫂”。祥林嫂为何暴尸街头?杀害她的凶手到底是谁?侦探队迅速开展案情调查。

《祝福》的学习情境基于文本特色并结合学生真实的游戏体验,能激发学生的探索兴趣。在多年的教学实践中,对于《祝福》中祥林嫂的死因多解读为束缚在其身上的四条绳索,即封建政权、族权、夫权和神权。学生已经接触了许多鲁迅笔下的人物形象,其中就包括封建文化与封建教育思想下的牺牲者孔乙己,可见他们对于鲁迅在小说中揭示时代的流弊与人性的病态并不陌生,这对于学生理解《祝福》的思想内涵有一定的帮助。但是学生在所有上述结论得出的过程中大多有教师的指引与干预,换言之,学生自主通过小说中的文本细节来理解作者在其中所流露的情感思想是比较困难的,学生的课堂参与度较低、体验感不强。而在《祝福》中作者对封建礼教吃人本质的剖析和对社会的深邃思考是学生理解文本的内核,更是学生读懂鲁迅的关键。所以,上述学习情境能够引导学生更加关注文本细节,以此感受鲁迅所揭露的当时社会的腐朽与黑暗以及包括祥林嫂在内的广大民众的病态灵魂。同时,这种带有游戏化性质的教学情境能够激发学生的学习热情,提高学生的课堂参与度,在完成“祥林嫂之死”的推凶过程中,感受鲁迅小说的内在张力。

可见,课堂教学中学习情境的创设不仅要求教师依照学习任务群的基本实施要求,更要发掘文本内容与学生真实生活的共通点,从中汲取经验,创设符合学生认知水平的“拟真情境”,为学生营造出能够进行真实言语实践活动的场域。

二、基于单元核心任务确立言语实践任务

在新课标中,“任务”二字成为热词。新课标在课程结构设计依据中提出以“学习任务群”的方式实现对学生语文学科核心素养的发展与培养,明确了“以任务为导向”是今后语文课堂发展的必经之路。那么,什么样的学习任务才能满足这样的期待呢?王本华教授提出“社会生活中实际需要的、能够解决真实情境中具体问题的任务”[4]是教师在教学设计中应考虑的任务类型。以此为支点,每个单元以核心任务为主统领整个单元的教学,这样的单元核心任务能够在每个单元的单元导语中窥见。以《祝福》为例,单元导语中指出:

学习本单元,要注意知人论世,在人物与社会环境共生、互动的关系中认识人物性格的形成和发展,关注作品的社会批判性。要了解作者如何运用多种艺术手法实现创作意图,品味小说在形象、情节、语言等方面的独特魅力,欣赏小说不同的风格类型;学习用读书提要或读书笔记记录自己的阅读感受和见解,借鉴小说技法进行创作。

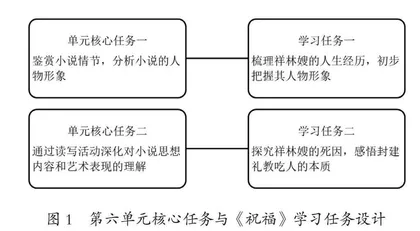

《祝福》作为文学性文本,通过“拟真情境”的创设,结合单元学习任务中对于本单元具体学习要求的落实指导,在本单元教学过程中,教师应抓住几个核心任务,如“了解情节、人物、环境等小说要素,理解它们的作用和相互关系”“鉴赏小说情节,分析小说的人物形象,品味小说的叙事手法和语言”“通过诸如读书笔记等写作任务深化对小说思想内容和艺术表现的理解”等。在单元核心任务的统领下,教师应有效整合单元整体内容,明确在大单元背景下单篇课文教学的重难点。以《祝福》第一课时教学为例,本课主要落实的单元核心任务是“鉴赏小说情节,分析小说的人物形象”和“通过读写活动深化对小说思想内容和艺术表现的理解”,以单元核心任务为引领设计适切的学习任务(见图1)。

在教学过程中,教师不仅需立足单元核心任务确立课堂言语实践任务,还需以单元核心任务为指导,通过完成课后任务,自主开展积极的课后言语实践。以《雷雨》和《祝福》的课后任务为例。

《雷雨》的课后任务:“海蕴戏剧节”开幕在即,学校戏剧社准备翻拍《雷雨》,现需要筹备以下工作。

1.招募饰演周朴园角色的演员。要求:熟悉剧情且能够展现周朴园的人物性格;能够编撰人物表演台词。2.招募《雷雨》海报设计者。要求:能够根据人物性格选择合适的背景色调;画面和谐,具有宣发力。3.征集《雷雨》宣传文案。要求:能够展现《雷雨》独特的艺术价值;用词准确,语言具有吸引力。

请同学们根据本节课所学内容,选择一项工作并参与学校戏剧社的筹备工作。

通过撰写人物剧本台词、设计剧本宣发海报、撰写戏剧宣传词等课后任务实践,调动学生学习生活体验,旨在落实深入理解戏剧作品的语言、人物形象,把握作品的悲剧意蕴的单元核心任务。

《祝福》的课后任务:丁玲说“祥林嫂是非死不行的”,那你认为祥林嫂是否能够摆脱死亡的结局?如果有时光穿梭机带你来到鲁镇,你会和祥林嫂说些什么呢?请你结合本节课所学内容,尝试写作一个200字左右的片段。

通过本质为人际交流的模拟言语实践任务,引导学生立足小说内容,展开合理想象,深入体会社会环境对人物命运与人物形象的影响,关注作者在小说中寄寓的现实针对性与批判性,进而落实单元核心任务。

传统的语文课堂教学呈现出“教师布置学习任务—学生完成学习任务”的模式,但“双新”背景下,语文课堂教学更加侧重以学生为活动主体的教学模式,而使学生主体性得以实现的途径便是将学生尽可能地纳入所有学习活动之中,这不仅需要学习情境的支持,更需要教师基于单元学习任务确立课堂和课后言语实践任务的驱动。

三、立于学习目标组织言语实践活动

在单篇课文教学中,“情境”将文本世界与真实世界关联起来,为学生打开与文本对话的渠道,“任务”将学习目标和零散的学习内容关联起来,让学生能够在学习过程中清晰地明白本课学习的重点与难点,而“活动”则是连接“情境”与“任务”的桥梁(见下页图2)。

以《雷雨》第一课时教学为例。本课主要的学习目标是“认识人物形象的多样性和复杂性”,为了达成这一目标,需要完成三个主要任务,即“把握戏剧人物间复杂尖锐的矛盾冲突”“揣摩人物潜台词,分析周朴园的人物形象”“感受周朴园人物形象的复杂性”,在每个任务之下又有具体的学习活动作为学生学习的指导(见图3)。

活动一“绘制戏剧中的‘矛盾冲突图’”要求学生能够通过课前预习把握剧本中主要的矛盾冲突,并且理解戏剧人物间矛盾冲突背后的本质,如“周朴园—鲁侍萍”矛盾冲突的本质是爱情纠葛,“周朴园—鲁大海”矛盾冲突的本质是阶级斗争,以两组人物矛盾冲突为大背景能更好地理解周朴园这一人物形象的特点。活动二组织学生对“周朴园对鲁侍萍的怀念是真情还是假意”这一问题进行探讨并给出自己的依据,这要求学生能够在有自己独立判断的基础上关注戏剧中的文本细节、品读戏剧中的人物台词,从戏中读,从读中品,从品中思,抓住叹词、潜台词等揣摩人物的心情变化,感受人物形象。活动三以曹禺对于周朴园“是一个坏到连自己都不认为是坏人的坏人”的评价为引,小组讨论“为什么在我们眼中如此可憎的人,在作者的笔下却不认为他自己是坏人”,要求学生能够结合作品的创作背景、戏剧中的人称变化、文本细节等对戏剧的悲剧根源与悲剧内核进行探究。

本课的教学涉及许多学生的言语实践活动,如表达交流自己对于戏剧情节以及戏剧人物的看法、朗读戏剧中的人物台词、揣摩人物台词背后的言外之意等,在这些言语实践活动实施的过程中,学生不仅对于周朴园这一人物形象有全面的认识,同时能够深化对于单元人文主题“悲悯与良知”的认识。但作为一篇戏剧文本,仅仅通过朗读的方式引导学生进行学习体验是远远不够的,基于戏剧独特的文学形式,教师不妨采取“角色分配”学习的方式,即引导学生在学习过程中通过不同的角色体验来深入文本学习。针对戏剧《雷雨》而言,学生可以尝试的学习角色有很多,如“读者”,即作为戏剧的读者基于戏剧文本进行学习,其主要活动是“读剧本”;如“主演”“幕后”,即作为戏剧的排演人员基于戏剧演出进行学习,其主要活动是“演剧本”;如“评价者”,即作为戏剧的评判者基于戏剧内容或戏剧演出进行学习,其主要活动是“写剧评”。通过这种“角色分配”学习,学生能够根据不同的角色体验,进行多类型的言语实践活动,并且能够以此形成观念互补,真正实现课堂教学中以“小活动”带动“真实践”,从学生被动接受转变为主动学习与探究的愿景。

布鲁纳由儿童运用语言与外界沟通的过程中所呈现出来的功能特点指出,语言学习过程的本质是“创造”。以《雷雨》和《祝福》两篇文本所在的文学阅读与写作学习任务群为例,其言语实践包括阅读、鉴赏、探究、写作等,承担着语言教育、思维认知、审美体验、文化传承等重要作用。教师不仅需要以学习任务群的特点和单元学习任务为基础建构学习情境、确立言语实践任务、组织言语实践活动,更需要关注学生在学习情境中的言语实践过程,并凸显学生在学习过程中所产出的独特的言语实践成果[5]。

“语言建构与运用”是带动其他三个核心素养发展的核心,而作为其实施方式的言语实践活动却在教学实践中被逐渐淡化,教师需要认识到言语实践对于语文学科工具性与人文性的映射,也需要认识到言语实践在语文学科学习与日常生活之间所起到的连接作用。所以,在实际教学中,教师需要在学习情境、任务驱动、实践活动三方面下足功夫,为落实培养学生语文学科核心素养提供“原料”,以创新标杆看齐课程改革。但在实际落实新课程理念、改变传统课堂样态的同时,教师也要继承传统和经验,要规避在结合学习情境对文学文本进行解构的过程中出现的文本偏离,避免由于学习情境的存在而让学生对于文本的学习浮于表面等问题,在开展言语实践活动时给经典文本解读、语言品味留有位置,所有的创新实践和尝试都应经过课堂与时间的双重检验,让语文课堂样态的改变之路熠熠生辉。

参考文献

[1][2]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:8,17.

[3]王荣生.略述“问题情境”中的探究学习:基于相关译著的考察分析[J].中国教育学刊,2021(3):71-76,81.

[4]王本华.任务·活动·情境:统编高中语文教材设计的三个支点[J].语文建设,2019(21):4-10.

[5]赵晓霞,王光宗.学习情境:撬动语文学习任务群的支点[J].中学语文教学,2021(7):4-8.

[作者通联:上海海洋大学附属大团高级中学]