善用数字人文之刃 发展语文核心素养

作者: 赖晗 吕兴

摘 要 数字人文的蓬勃发展正在逐渐改变人文学科的底层研究方法,也为教育教学提供了新的发展机遇,尤其有益于大语文概念下的古诗文教学。数字人文的自动化、大数据、可视化等技术特点,能够适配于大语文的系统性要求与核心素养,并且也有众多现行数据库与工具可以直接运用于古诗文教学,如CBDB系统有助于人物身份与写作背景的考察,实现动态的“知人论世”,CHGIS系统可以对人物行迹进行完整呈现,厘清事件发生的时间与空间坐标。数字人文的运用不仅是对教学内容的再整合,也是对知识体系的新建构,一方面有助于教师在信息化教学中不断创新教育方式,另一方面能够为学生科学精神的培养奠定坚实基础,发展学生的跨学科思维。

关键词 数字人文 大单元教学 古诗文教学

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》的课程目标紧紧围绕着推动“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”四大学科核心素养的进一步发展而设置,围绕目标提出了18个学习任务群。统编高中语文教材的突出特点与创新之处在于体现课标精神,落实课标要求,强化核心素养的养成。在教材栏目设置上,为增加中华优秀传统文化在教材中的比重,各册教材均设置一个“古诗词诵读”栏目,每次安排4首古代诗歌,共20首,配以简明的注释和阅读指导,要求学生能够熟读背诵,培育对传统文化及汉语美感的体认,加强文化积累。根据新课标精神,统编高中语文教材采用了大概念、大任务、大情境的单元整体教学设计方案,需要教师转变教学观念,改变教学方式,打破单篇藩篱、宏观整合的大概念构建与大单元教学,设计并实施基于核心素养培养的大单元教学。然而,在实际的一线教学中并没有能够贯彻单元整体设计的教学理念,主要原因就在于现有的教学手段有限,人工力量无法处理与整合众多教材信息,无法对单元群古诗文中的文本字词、意境意象、创作背景进行系统性梳理与可视化展现,导致仍然以单篇教学为主,这大大限制了文本之间的互动与核心素养的培养。

为了走出上述困境,大语文教学应在新的理论导向下采用新的教学手段,即引入数字人文技术。20世纪50年代,“年鉴学派”开始采用数量化取向的研究方法来研究社会历史现象,21世纪初,意大利文论家莫莱蒂提出“远距离阅读”的概念并用统计学来解读文本,发展到计算机技术高度发达的今天,大数据的统计与分析不再是横亘的难关。因此,基于这些文本解读的先例,“数字人文”与语文教学的结合理应成立。但是数字人文该如何处理教材文本中的大数据,又如何以通俗易懂的方式展现,该如何与核心素养相契合并有助于审美情趣的培养,将会给语文教学带来怎样的新形势?本文就数字人文与大语文教学概念的结合,特别是针对古诗文教学,提出一些自己的思考与看法,供各方引石攻玉。

一、数字人文的技术特点及其与大语文教学的相适应

得益于计算能力的跨越式发展与信息资源的数字化生成,现今的数字人文技术已可以对信息进行自动搜集与处理,对分析结果进行可视化呈现,并上传至开放平台,增进诸个体间的协同合作,这些都与大语文教学的诸多面向与四大核心素养不谋而合。

1.以自动化处理辅助“语言建构与运用”

文本的数字化是构建数字人文的资源基础。有别于传统的手工输入,计算机的扫描录入工作系统OCR,已经能够实现对多种语言手写体的智能识别,并具有较高的准确率。在此基础上,一系列文本的自动化处理程序也应运而生,如魏希德主持开发的Markus系统支持对人名、地名、时间和官名的自动标记,也可以通过关键词来索引其他信息[1]。古汉语BERT模型已经在测试中实现了对古文的自动断句与标点,准确率接近90%[2]。自动化处理效率较高,极大地减轻了研究人员的工作负担。

同样的,在古诗文教学中,文言文字词是基础,目前这一教学还是依赖教师的逐字逐句讲解,引导学生对文言文中的实词虚词、文化常识进行积累,并通过大量的断句与翻译练习来把握解读技巧,以机械记忆来提升学生的语感。而自动标点与断句系统大大超越了一般教师的知识储备与工作效率,可以作为教学的有效辅助工具。如开展“我与人工智能竞赛”的活动,让学生与BERT模型同时对一段文献进行标点,对比二者的差异与准确率,及时发现学生常见的错误习惯与认知。又如利用Markus系统对文言常识进行标记与搜集,向学生系统地展现某一文化现象在文献中如何被记录。这是为完成大语文“语言建构与运用”目标的有效尝试。

2.以大数据分析推动“文化传承与理解”

在获取大量的原始文本之后,数字人文分析系统,如Pajek,会对文本进行重新解读与量化分析,生成数字和比例,与规定值比较,从而直观地呈现出信息中蕴含的发展趋势。如许超、陈小荷在《〈左传〉中的春秋社会网络分析》一文中对《左传》的主要人物进行登记,分析不同等级及属性的社会单位之间的相互关系。在人物关系网络化的基础上,通过对点度(一个点所拥有的连线数量)的量化分析,得出一些与史实相合的结论,如《左传》中反映的人物社会关系网络符合当时小世界的特点,即低平均距离、高聚集性,一个人物联系到任意另外一个人物只需要4.12 步[3]。

在面对选取自《战国策》《史记》等的人物众多、关系复杂的文言文本时,大数据分析有助于教学思路由点及面、由面及体的展开,将教学内容以清晰的条理展现,脱离单纯的字词解释与抽象的时空演进,把学生带回历史现场,以宏观视角来俯视文本及其历史背景,更有助于学生加强对文化的传承与理解。

3.以可视化呈现培养“审美鉴赏与创造”

通过关键词的抓取、词频的统计等方法,传统的计算机文本分析,已经能够在一定程度上挖掘出重要信息并揭示其相互关系,但依旧无法提供给研究者最直观的理解和应用。文本的可视化呈现将复杂文本的内在规律以视觉符号的形式表现出来,形成时间、空间和形态的三维场域,跳脱出逐字逐句线性阅读的局限性。通过徐永明《中国古典文学研究的几种可视化途径——以汤显祖研究为例》[4]一文,我们可知当今学界主要的文本可视化形式有人物行迹图、人际关系图、地理信息分布图等。

随着信息化教育普及,多媒体等现代技术被广泛运用,教学已经实现了全流程的数字化,但是与协作会话和意义构建的最终教学目标仍存在一定距离,如现今课堂教学所谓的图文结合,主要是对文本进行补充说明或是为了活跃课堂气氛,不是对其中思维逻辑和审美意蕴的二次展现,无法真正培养学生审美鉴赏与创新创造的能力。而采用数字人文的可视化技术进行教学,是一种抽丝剥茧的全过程互动,首先让学生从信息提取参与进来,即从熟读文本开始,然后是剖析底层逻辑,选择合适的可视化方案,最后根据现实需要与审美旨趣对图像进行设计,以达到最佳呈现效果。

4.以开放式研究促进“思维发展与提升”

随着各类数据库的建立,对于研究者来说,无论是进行信息的梳理与选取,还是系统的维护与更新,对这些海量数字化文本的处理难度日益增大,已非单人或几人的团队就可胜任。数字人文的开放式研究使得跨时间、跨空间、跨学科的共享合作成为可能。如台湾大学数字人文研究中心(Research Center for Digital Humanities)发展建构个人化的数字人文平台DocuSky,使学者依托原有的资料库,在平台上建置符合国际标准格式的个人云数据库,提供处理个人资料、一键建立数据库、分析与可视化的工具及各种服务,满足研究需要的多样性[5]。又如浙江大学的学术地图发布平台项目,本着开放共享的理念,鼓励志愿者加入认领项目,在培训之后独立制作学术地图,以期共同构建一批具有学术影响力的文史地理信息数据库,供广大研究者查阅[6]。

现今的教学提倡同课异构与同课异讲,鼓励教师以不同视角、不同思维方式来重新审视教学过程,但是个人的精力能力与学识阅历总归有限,故而需要一个开放平台,供所有一线教师和科研学者进行交流和协作,如上传优秀课件、在线解答问题、跨学科共上一堂课等,真正做到从实际出发的学研结合。同时也为学生创造个人想法与大众认识进行交流与碰撞的舞台,有助于其思维发展与提升。

二、数字人文技术应用于古诗文教学的前景

上文已从宏观视角对数字人文与大语文教学的适配性进行了简要分析,下文将通过数字人文的应用实例来证明其在语文教学中产生的帮助。

1.知人论世——对人物身份与背景的考察

《孟子·万章下》中有云:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。”知人论世成为中国文学研究的重要方法,即要深入探讨作品的表达意图与创作心态,必须熟悉作者的历史背景与人物身份,鲁迅所谓“不过我总以为倘要论文,最好是顾及全篇,并且顾及作者的全人,以及他所处的社会状态,这才较为确凿”[7]也是如此。在“知人论世”的实际教学中,现今一般是简要介绍人物生平、当代大事等,即告知学生是何人在何时何地写作。这是由后世数代文史学家总结出的静态描述,也是迫于信息缺失,而无法对历史现场进行还原。故而在数字人文能够对数据进行全面挖掘和有效展现的今天,我们应该借助其优势,实现一种动态的“知人论世”,一方面是对作者的信息进行全面整合,尤其注重当时当世的评价和记录,另一方面是对作者复杂历史背景的图形化处理,形成直观的位图。这就有赖于哈佛大学包弼德主导开发的研究平台“中国历代人物传记数据库”(CBDB)。

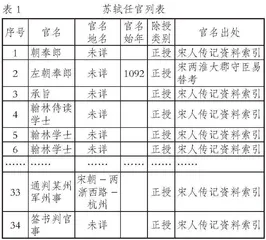

首先,数据库对历史人物进行编码,旨在“系统性地收入中国历史上所有重要的传记资料”。其资料广泛来源于正史、书文集、墓志铭和其他人物数据库,分类记录了人物的姓名、生卒、地址、职官等的情况乃至书信往来、财产等个人信息。以教学中出现的高频作者苏轼为例,在数据库中检索,我们可以发现苏轼的别名、籍贯等基本信息,亦有在大数据集成下而产生的入仕年表、亲属关系、社会关系、学术关系等动态过程(简略整理可制作出苏轼任官列表,见表1),足以让学生全面了解苏轼的一生沉浮。

再结合社会网络分析的相关方法来运用该数据库,将这些数据资料量化并且进行可视化呈现。我们首先需要了解何为数字人文技术下的社会网络分析。社会网络是所有人际关系的总和,是构建于群体之上的概念。社会网络分析分为完整网络分析与自我中心分析,前者可以揭示社会结构构成,后者可以通过计算得到密度、距离、中心性和关系强度四个指标来探查人与人之间的关系远近、紧密程度和中心人物的存在情况。在中国古代,文人的学术思想想要流传广布,除了编写著作刊行之外,往往需要其弟子和亲友的继承与宣传,高度发达的人情社会学术传播与人际关系结合在一起,构成了紧密的社会关系网络。对这种思想文化传播路径的可视化,即对文人的社会网络进行分析,就打开了新的文史研究视野。如果我们要探查某一人作为社团或政党的领袖的具体情况,了解他与合作伙伴之间的关系,就可以借用社会网络分析库内数据来进行研究。以朱熹为例,查得CBDB数据库中总共收录了2717封他的信件,来自453人,删除了之中其他社会关系小于两人的人,构成了朱熹书信交往的社会网络图。我们可以发现,这些人之间也存在着紧密的交往,并且连线大量在“张栻”和“吕祖谦”处集合,他俩应该也是这一群体的核心人物[8]。借助“中国历代人物传记数据库”来探查历史人物的群体属性和社会关联,将给我们的教学带来很多新的思路。

2.何去何从——对诗人行迹的地理呈现

正如苏轼对自己的形容:“我今漂泊等鸿雁,江南江北无常栖。”境界深远、令人感怀的古诗文往往创作于作者颠沛流离之时,得益于其在旅途中的广阔阅历与见闻。作者在何时到达何地,所为何事,陪伴何人,都是影响创作的重要因素。正是基于这样特殊的意义来源,古人的行迹可以通过恰当的手段来生成图形类的表达,很好地被可视化呈现。王兆鹏教授主持制作的“唐宋文学编年地图”在线平台,把时间和空间的资料结合起来,直观地呈现诗人们一生行迹。以杜甫为例,“唐宋文学编年地图”展示出他因战乱与任职而四处漂泊的生活,落实到高中语文教学中,便可以结合诗文来进一步分析杜甫的家国情怀[9]。

杜甫生活于大唐由盛及衰的转折时期,“自经丧乱少睡眠”,历经辗转之苦,难以安心栖息,也在旅途中见证了百姓之苦与朝廷之腐,他下笔成诗,集为诗史。孟棨在《本事诗》中评价:“杜逢禄山之难,流离陇蜀,毕陈于诗,推见至隐,殆无遗事,故当时号为‘诗史’。”开元十九年(731),杜甫从河南巩县(今巩义市)出发,先游吴越,再游齐鲁,在山东所写的《登兖州城楼》是其公认最早的作品,也在泰山留下了“会当凌绝顶,一览众山小”的豪迈诗句。而后前往京都长安求仕,郁郁不得志,困居其间,所谓“骑驴十三载,旅食京华春”。天宝十四年(755),安史之乱爆发,杜甫被叛军俘回长安,望见昔日繁华都市的衰败,留下了“国破山河在,城春草木深”的千古名句。而后杜甫投奔唐肃宗于凤翔,任左拾遗。不久贬华州司功参军。乾元二年(759),杜甫弃官入蜀,在成都营建草堂。先后任节度参谋、检校工部员外郎等。在57岁时,杜甫出川,顺长江而下,在岳阳、衡阳一带漂泊,大历五年(770)冬,杜甫客死他乡,病逝于湘江的一叶扁舟之上,结束了一个伟大的现实主义爱国诗人的一生。