基于文本体式的单元整合阅读任务设计

作者: 潘晓嫣

摘 要 “三新”背景下,“大单元”“大概念”成为课堂教学的新兴样态,而统整设计脱离单篇基础、轻视文本特质的倾向也开始浮现,一定程度遮蔽了经典篇章的个性表达与审美创造的独有价值。以必修下册小说单元为例,立足叙事文类的共性与单篇文本的特质,创设“群”“单”融通的单元整合教学,以期实现小说文本教学的多重价值。

关键词 文本体式 单元融通 任务设计

必修下册第六单元是高中学段第一个纯叙事文本单元,由“观察与批判”人文主题统领,五篇小说均讲述特定环境下人的生存困境,展现作家对社会世相、生命价值的追索。《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》在“文学阅读与写作”任务群提出“根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式”“结合所阅读的作品,了解诗歌、散文、小说、剧本写作的一般规律” [1]。由此,小说阅读教学应由聚焦“故事层”转向关注“叙述层”,以适切的活动引入必要的叙事学知识,引导学生深入文本情境,发现作者独特的艺术创造。

设计单元教学前,教师要对单元文本的体式特征作深入研究。文本体式既包含叙事文类的共性特征,也指向单篇文本的特殊形态或个性风格。那么,如何将本单元五篇小说整合设计,既突显单篇文本的体式特质,又体现任务群教学的整体性?教师要明确教学重点的目标指向。小说单元学习之“终”在何处?学生应当掌握什么知识?习得何种能力?笔者认为,此“终点”是学生能够掌握一定的叙事文本解读方法,获得阅读思维能力的提升,并有效实现学习的迁移,满足生活中阅读小说的需要。

据此,笔者确定单元学习主题,创设如下单元学习情境任务。

【单元学习任务】

小说家像魔术师,变的是人间戏法。阅读本单元古今中外的经典小说,我们要学习小说家讲故事的方法,一起动手编写《小说阅读入门指南》,找到开启虚拟世界大门的钥匙,邂逅陌生而又熟悉的人和事,体悟故事背后恒久的现实思索与生命叩问,感受叙事艺术的魅力。

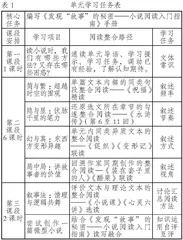

确定单元学习任务后,再将其分解为具体的、有梯度、可操作的子任务(见表1)。本文将从第二课段的三次教学实践出发(《林教头风雪山神庙》一课的整合设计2024年2月已发表于《中学语文教学》),就基于文本体式设计单元整合阅读任务作简要阐释。

一、留白与复沓——《祝福》群段比读设计

单元整体教学并不排斥单篇精读,教师可依据教学情境对教材作不同处理。王荣生教授认为“教材文本可分为定篇、例文、样本、用件”[2]四类。《祝福》必然归于“定篇”之列,阅读教学要在有限的课时中,挖掘其文类共性之外的篇性特质,穷尽经典的阅读价值。

《祝福》叙事存在一处“反常”——整体留白与局部复沓。整体上看,小说将“祥林嫂的故事”包裹在“‘我’回乡的故事”里,不足万字的篇幅承载了丰厚意蕴,这与鲁迅至简的叙事笔法有关:他在叙事时间上取舍,集中写祥林嫂接连遭遇丧夫、改嫁、再丧夫丧子等事件,凸显命运的无常与残酷;在叙事空间上聚焦,以婆家空间为背景,将鲁镇设定为主环境,叙述重心是连遭不幸的祥林嫂在鲁镇的生存困境;他穿插使用多个“限知视角”,由“我”主讲祥林嫂的鲁镇故事,卫老婆子交代祥林嫂的婚姻,祥林嫂自己讲阿毛的故事……故事大量留白,耐人深思寻味。

从局部看,写祥林嫂诉说阿毛之死时,设置了七次类同对话场景,四次描写“我真傻”,保留两次陈说“阿毛之死”的大段独白。作者曾指出:“我力避行文的唠叨,只要觉得够将意思传给别人了,就宁可什么陪衬拖带也没有。”(《我怎么做起小说来?》)这里的重复叙事绝不是“唠叨”,而是鲁迅认为“将意思传给别人”的必要途径。这种手法关涉叙事学中的“叙述频率”,教师要引导学生关注文本话语与故事内容的重复关系,即小说中某一事件反复出现,或对同一事件反复叙述,都与小说的意蕴表达关系密切。笔者就此创设文本内部的群段比读活动。

【单篇文本内部的句段整合阅读活动】

“马斯洛需求层次理论”认为,人类一切行为的动机往往以需要为前提。品味比较“阿毛之死”引发的七次对话场景中的言语细节,代入祥林嫂或鲁镇人的视角填写“自我心理评估单”,挖掘潜藏在话语背后的深层心理需求。

这一任务指向文本细读,并以移情理解带动概括分析,引导学生走入人物的当时处境与情感世界,在课堂实践中达成两个目的。

第一,扣合祥林嫂“抗争”链条的重要一环。小说提及祥林嫂初到鲁镇时“不开一句口”“不很爱说话”,是以反常行为强调一个人超乎寻常的内心需要。一般认为《祝福》中祥林嫂的抗争体现在“逃—撞—捐—问”上,但对看似重复的话语细作品味,分析反常行为背后的心理成因,会发现“诉”也是人物的求生之举。心理学家认为,机体在应对创伤时有两种表现:一种是“关闭”和“尘封”发生的事;另一种是对其进行“复盘”和“晾晒”,借以挥发痛苦。某种意义上,祥林嫂的故事是不幸灾祸的持续降临与一个女人不断抗争的双线交锋,从中能感受到一个人向死而生的韧劲。

第二,体察鲁镇人寻“趣”背后的归“罪”观念。七次对话场景里,“趣”字出现四次。从男人们“没趣”走开,到祥林嫂被“无趣”地晾在原地,再到鲁镇人从柳妈处寻到“新趣味”,学生就此得出结论:鲁镇人并不将祥林嫂视作人格平等的社群伙伴,而是当作厌弃的“玩物”。第六次对话中有一处细节,柳妈告诫祥林嫂“赎了这一世的罪名”,点出鲁镇人恶劣态度背后的共有观念——一个女人婚姻不能从一而终,是个克夫克子的罪人。这些人不在乎祥林嫂自身“守节如一”的主观意愿,亦无视她对抗野蛮山坳“传宗接代”需求的力不从心,更不在意她将鲁镇视作求生土壤而两次投奔,鲁镇的“社会公意”认定“不节烈的女人,既然是下品;他在这社会里,是容不住的”(《我之节烈观》),这些人成为“无主名无意识的杀人团”,构成恶的社会土壤。

自叙事笔法的“矛盾”处开掘设计,引导学生进入鲁迅建构的文本情境,探寻人物命运悲剧背后的社会成因,方能体察鲁迅的悲悯与批判。

二、幻觉与幻灭——《促织》《变形记》联读设计

或基于东西方文明发展的不同路径,或源于对人类生存本质的不同理解,面对同一母题——不断遭受外在环境的倾轧时,人的灵魂是脱离躯体还是与肉身共赴寂灭,《促织》与《变形记》给出不同的答案。单元学习目标要求关注“荒诞中透露出的对真实社会人生的揭示”,笔者借助联读任务,引导学生品析同类“幻化”笔法的异质性,了解“变形”背后的两种文化心理。

【单元内同类异质文本的整合阅读活动】

通读《促织》《变形记》,以简单图示梳理两篇小说的社会权力结构,比较“虫”在这一结构中所处的地位,思考两种“人化虫”笔法的不同意图。

按照文本的叙述顺序,学生完成社会权力结构的梳理(见图1)。两者的叙事切口有大小之分,“变形”节点也大不相同。《促织》开篇以“宫中尚促织之戏”的权力顶层起笔,到“华阴令欲媚上官”引出“(成名)遂为猾胥报充里正役”,从上至下的重重施压最终逼得九岁孩童魂化促织,情节前一半是常规虚构,后一半奇幻陡生;《变形记》的叙事起点是卧室,格里高尔开篇就完成“变形”,故事整体架构于荒诞之上,以人物的内心变化逐步揭示个体与资本异化环境之间的剧烈冲突。学生就此对两篇小说的不同叙事方式有了初步认识。

基于现实与超现实糅合的手法,学生尝试在“社会权力结构金字塔”中标识“虫”的位次。这一步骤意在品析“幻化”的不同指向。《促织》中的上品蟋蟀是宣德帝的心头爱,是官僚升迁的捷径,是百姓命悬一线的催命符。蒲松龄设计成名之子魂化促织,是以“虫+人”的合力实现社会地位的跃迁。这种笔法在《聊斋志异》中并不少见,如《澂俗》中澂海一带居民化身动物以便觅粮,《阿宝》中孙子楚魂化鹦鹉抱得美眷等,本质都是幻想重压来临时的逃脱术,让人类依附不受局限的精怪神力去求得完满。作家借“变形”发出的警示是要做“天将酬”的“长厚者”,这是近于道德规训的“幻觉”。《变形记》的起点是一个人类故事的终点。资本主义温情脉脉的面纱下,是对个体生命极度压榨的狰狞面孔。长久承受职场压力、业绩竞争、家庭重担的格里高尔由内而外地变形扭曲,肉身化作甲虫是“异化”的终极表现。“虫-人”的“变形”模式,让失去价值的小人物沦为恶心的废物,被死死踩在权力结构的末端。卡夫卡用“变形”笔法警示人类正视自身的危机处境,认清暴虐制度下的荒谬世界——人的灵魂痛苦不堪却无意挣脱变形躯壳的牢笼,无比清醒地看着希望“幻灭”。“危机感”与“荒谬感”,这正是现代派小说的核心意识。

两篇小说的批判力度或有高下之分,但都表达了对本民族文明发展的阶段性反思。这一整合设计引导学生将文本理顺读深,思考“幻化”笔法的东西方表达,有益于发展学生的审辩式思维。

三、剥离与嵌套——《装在套子里的人》《醋栗》整合设计

大单元教学视域下,不少教师就《装在套子里的人》《祝福》开展文本联读活动,这种整合思路有其合理性。1892年到1903年是契诃夫小说创作的第三阶段,也是其艺术创作的巅峰期,《装在套子里的人》正是这一阶段的经典作品,其核心教学价值有两点不可忽视:一是多层嵌套的叙事结构,二是多类人物的共生环境。以上两点都与叙述者的巧妙设置有关,而这一笔法《祝福》中也有解读。联合他人作品来解读“这一类”的笔法固然可行,借由作者同年之作《醋栗》去定位“这一篇”和“这一系列”的价值,也是一种尝试。

【回溯作家同期创作的整合阅读活动】

小组合作:以节选文本、原文文本和联读文本为阅读范围,分组开展阅读与交流,观察作家笔下着意塑造的人物特质,探究小说对社会现实的多重批判。

教材选文剥离“两位猎人月夜谈话”的外层故事,主要呈现别里科夫的内层故事。在较为狭窄的文本视野下,小组学生认为故事采用“众星拱月”的笔法,关注点在主人公被制度异化的人格,其他人物是以“正常人”衬托“不正常人”的背景板,主题指向对沙俄腐朽制度的批判。显然,叙事层的不完整挤压了小说的意蕴空间,削弱了主旨表达的深刻性。

笔者基于原文视野还原了兽医伊凡·伊凡内奇与教师布尔金对“套子”的诸多探讨,提及新的人物,村长妻子玛芙拉足不出村、对新事物毫无兴趣;厨子阿法纳西认为别里科夫这样的人如今有很多……这让学生意识到,别里科夫只是诸多“套中人”的代表,他的病态是群体心理异常的一种极端表现。全文视野下,作家的批判矛头不仅指向腐朽制度对人的摧残,也尖锐指向屈服于政治高压、沉溺于庸俗生活的国民。这一组学生将别里科夫、本土民众、布尔金归于一列,这类人或深或浅地被环境腐蚀同化;将华连卡姐弟与伊凡·伊凡内奇归于一列,他们敢于打破思想禁锢。学生对故事外层二人的归类失之偏颇,有待继续探讨。

联读视野下,学生对契诃夫后期短篇小说的叙事特点有所认知:借高纬度民族“讲故事”的传统构建故事套叠的弹性结构;淡化情节的连贯性,展现日常生活的切片;借叙述人与他人的对话表达态度,引起思索。此外,两篇小说的叙述人在对话者之间轮替,二人看待他人的眼光、对待生活的态度均有差异,教师简要介绍“不可靠讲述者”,引导学生对照《醋栗》反观《装在套子里的人》,品味叙述腔调的不同,分析对话者形象。叙述人布尔金是“套子”的觉察者与放任者,他对专制思想的毒害有所感受,病态的辖制让全城人“战战兢兢地生活了十年到十五年”;他对民众的庸碌状态有所觉察,太太们热心婚事“仿佛一下子发现了生活目标似的”。但他毫无改变现状的意愿与担当,万分糟糕的局面并不妨碍他赞叹“好月色”。伊凡·伊凡内奇由别里科夫的故事生发对社会现状及形成根源的反思,认为“再也不能这样生活下去了”。他的思想认识清醒深刻却又孤独无援,没有付诸行动。《醋栗》中他哀叹“要是我再年轻点就好了”“不适宜做斗争了”,补充了人物有心无力的缘由。伊凡·伊凡内奇是打破“套子”的觉醒者与呼吁者,但不是执行者。

面向经典篇目的教学探索从未停止,联读整合的路径也并不唯一。这一设计立足于契诃夫的小说创作体系,由“篇”到“类”,引导学生关注“叙述者”的价值,体悟作家对国家制度、民族性格、文化心理的根源性批判。

阅读教学的变革不离其宗,教学内容的确定应以文本特质的提取、阅读价值的挖掘为前提。基于对本单元叙事文本体式的判定,笔者设计并实践了多重整合阅读任务,在单元教学的整体性框架下兼顾单篇文本的个性表达,引导学生摆脱文本解读的僵化思维,关注小说的叙述层面,依循叙事文本细致的肌理,真正落实对学生关键能力、思维品格等核心素养的培育。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社.2020:17,18.

[2]王荣生.小说教学教什么[M].上海:华东师范大学出版社.2015:13-15.