培养批判性思维 深化审美读写路径

作者: 凌志 何平

摘 要 高中语文的审美教学应突出以批判性思维为主导的理性之美。此过程可以分三步展开:通过归类、比较、分析,训练清晰精确的梳理概括力;通过质疑、推理、反思,发展严谨深入的逻辑探究力;通过评价、迁移、创造,于读写结合中提升思辨表达力。

关键词 批判性思维 审美读写

审美视域下高中语文的专题读写(下文简称“审美读写”)与一般的专题读写相比,突出了审美特质。如何引导“审美主体”去发现美、欣赏美、创造美,即如何“审”出“美”来?笔者以为,只有重视“审”,才能体验“美”,“审”比“美”更具教学论意义。在教学论层面,“审”是灵魂的唤醒与激发,它不仅止于感性的欣赏与体验,还包含理性的分析、探究、推理、发现等,它充满挑战思维的乐趣,是发展智力的更高阶的理性之美。

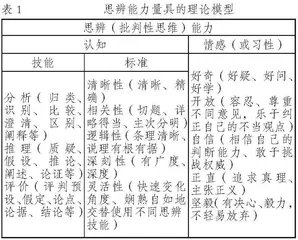

很多人对批判性思维有三大误解,将它等同于否定思维、逻辑思维、纯技能,这是对批判性思维的严重窄化。批判性思维是“对思维展开的思维”,其本质在于提出问题,提出问题的目的是通过深入分析探究和理性实证判断获得真知。它涵盖认知的全要素、全过程,问题、概念、证据、判断的辨别、概括、分析、推理、质疑、评估等,逻辑只是推理的一个子要素,是认知标准的一个角度。批判性思维除了技能要素,还有情感及习性等要素。这里借用国内学者文秋芳的思辨能力量具的理论模型作说明,见表1[1]。

可见,批判性思维注重思维的过程引导与训练,通过开展各思维要素的过程,促进认知不断深化,提升理性审美能力;并通过思维情感的体验与过程强化,获得感性的审美愉悦。与普通思维相比,批判性思维在思维全要素的基础上,不断地分析与综合,不断地聚焦与发散,使思维更具活性,更能提升学生思维能力与品质,是高中生必备的高阶思维。下面以《劝学》《师说》的联读为例阐述本文观点,即如何通过发展批判性思维深化审美读写的实施路径。

一、归类、比较、分析:训练清晰精确的梳理概括力

“思维的结果是通过思维过程形成的,已形成的思维结果又参加新的思维过程。”[2]所以,思维过程中的每一步既指过程,又指结果,还是方法、能力、形式、目的。为了不造成认知混乱,本文所用系列概念的内涵可以综合表达为:在培养批判性思维的过程中,运用具体思维方法,促进某种思维能力提升。

分类,就是在比较基础上,按照事物的异同程度把事物分为不同层次的类别。分类的实质,就是确定对象之间种属的关系和联系[3]。本文所说的“归类”,是建立在分类基础上,将某一个体归入某一类。在实际文本解读中,“分类”可以简化为将某个种概念从多个角度切分为不同的属概念,再从文本中找出相关内容归入某一类小概念,进行“归类”。

如《劝学》《师说》两篇文章在“学习之道”这一大单元。从文本内容出发,可引导学生将“学习之道”分类:学什么?为什么要学?怎么学?即学习的内容、意义、方法、态度,再分别从两篇文章中找出相关阐释,并将相应文本内容进一步分出小类,再抽象概括。如何分类?学生会提出若干属概念,通过不断的比较分析,最终确定几个最优选项,归类过程亦是如此。可见,“分类”与“归类”的思维过程主要包含“分析、比较、抽象、概括”,即侧重于在分析比较中训练学生的梳理概括力。最终思维过程形成下表(见表2)。

这两篇文章都是论述文,我们还可以从文体形式角度出发,对“论述文”这个种概念进行切分,分出“中心观点”“小观点”“论证结构与思路”“论据”“论证方法”“论证方式”等属概念,再从文本中找出具体的内容进行抽象与概括,在此思维过程中,对文本内容的分析、比较、综合、判断等会反复推进,最终形成下表的思维成果(见表3)。

二、质疑、推理、反思:发展严谨深入的逻辑探究力

邓恩认为,批判性思维有别于能力,但它是批判性思考者的DNA,反映为一种态度或是一种心灵习性,这种习性就是“批判精神”。批判精神作为一种习性,它首先表现为质疑态度[4]。这种态度理性、开放、谨慎、谦逊,它只是指出问题,并非排斥或否定。同理,提问本身也包含分析综合、比较分类等思维全过程。思维的每个因素都与其他因素互为因果,而提问则成了推动各思维要素往深一层发展的关键节点。缺了这个节点,思维各要素就只在同一平面运行,只有一维。有了提问推动,思维各要素互相碰撞,形成二维、三维甚至更多维度的立体空间。

提出问题后,便进入求证探究、解决问题的过程。求证,首先应从文本中搜寻,再补充文本外的相关证据。在此基础上,继续展开全因素思维过程,其中归纳演绎推理是得出最终判断的最重要一环。得出最终判断解决所提出的问题后,可以对新的判断进行新的反思,思维深入新的一层继续循环开展。根据杜威的阐述,批判性思维是一种积极主动的反思过程[5],而“反思”的实质就是推动思维循环往复往纵深发展的主动求索,特别是对一个已求证的判断,进行正反再判断。

1.质疑一:两篇文章都没有明确讲到学什么(学习的内容)

现代人应有这样的理性认知:学什么比怎么学更重要。学什么是方向、是指引。所以,这两篇文章究竟提倡学什么?是否是我们今天所学的文化知识?这两篇文章对我们的积极意义体现在哪里?通过对文本中证据的搜寻和对相关证据的补充,最终形成下表中的推理反思的思维过程(见表4)。

2.质疑二:《师说》有提倡学习方法吗?

《师说》似乎未提及学习方法,但有两处值得体味。一为“解惑”:出现“惑”必有一个前提,学习者不能死读书,而应该积极思考、谨慎求证、联系现实、学以致用,不能“死学”而要“活学”,这样才能有所发现,有“困惑”。换言之,有“惑”之学必是有思考的主动之学。对“惑”的重视,正体现韩愈对主动思考式学习的提倡。二为“从师学习”:此亦为全文核心,也反复出现。自己体悟不可以吗?为何一定要“从师”学习,文中又讲“三人行,必有我师”,可见,韩愈强调“请教讨论探究交流”的互动式学习,并不看好独学的方式,因为“独学而无友,孤陋而寡闻”。

3.质疑三:《师说》有中心观点吗?

传统的教参认为文章中的观点是“古之学者必有师”,后有教师提出是“师者,所以传道受业解惑也”,也有说是“道之所存,师之所存”的。笔者以为,以上都不能算是中心观点。因为全文并非围绕以上观点展开,最多是小观点。而“古之学者必有师”,只是作者认定的事实或现象。全文在写什么?不就是通过古今对比批判今人的错误做法吗?即“今之众人,而耻学于师”。

所以我们可从反面推导中心观点:今人不能耻师,应从师学道解惑。

那文章为何不直接亮出中心观点?显然,韩愈的《师说》,并非要立论,要人们不耻相师。韩愈真正的目的是振兴儒道,苏轼称其“文起八代之衰,道济天下之溺”。他在文中满腔激愤与正气地批驳当时权贵阶层的堕落、不学无术,抛弃了儒家道统。他发起古文运动,作为振兴儒学的工具和手段,在形式上倡导改变六朝浮靡的文风,在思想上强调儒家仁义是社会整体利益,斥佛老求“清净寂灭”的境界是为一己私利。他呼吁人们尊重人才、尊重知识,向真正的人才学习、解惑,鼓励寒门之士谦虚好学,追求真才实学,而他自己,致力于为寒门代言,努力打破门阀垄断,改革人才选拔制度,真正践行儒家之道。

三、评价、迁移、创造:于读写结合中提升思辨表达力

这里的评价不是文本学习过程中的评价,而是研读文本后借助迁移阅读的总结提升。通过评价,一方面,形成体系化的认知,以进一步提升思维能力;另一方面,在写作中应用以提升表达能力。评价的方式主要是读写结合,如结合课外资料写关于荀子与韩愈的人物评价,或结合论学的相关资料写对学习之道的理解,或直接运用所学观点练写“学习”话题的小作文。这种提升式的评价本身就是一种创造思维,是思维发展的最高形式。读写结合的具体设计案例如下文所示。

1.学写驳论词

拓展阅读鲍鹏山《风流去》中《荀子:养在深闺人未识》一文,再思考文章的逻辑。

有人认为《劝学》的逻辑不严密,主要有5处。①“青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水”句,批评者认为这是自然现象,是外部环境的作用,并非如同后文“君子博学而日参省乎己”因主动式学习的改变。②木的直与曲句,亦是外力的改变与定型,不是主动地变直变曲。③“吾尝终日而思矣”句,提出学与思的关系,下文并未围绕此句展开。④蟹与蛇鳝皆是生物特性,并非专心与否导致的差异。⑤比喻堆砌,抽象分析不足,以喻代析,理性不足。你怎么看?

示例:这篇文章逻辑都没毛病。驳①②:“君子博学而日参省乎己”并非主动式学习,与下文木的直与曲一样,只是强调学习带来的改变,校正“性恶”带来的行为偏差,从“行无过”看出。所谓圣人“化性起伪”,是指这种学习出于圣人的设计,圣人为了改造人性,创造了人为的礼义法度,所有人必须遵从。驳③:此句只是突出学的重要性,并未突出学与思的关系。驳④:比喻不是写实,它只是一个生动形象的联想,一种文学虚构中的神似即可,不必苛求于事实层面的相似。驳⑤:文中20个比喻,形式多而灵活,通俗易懂,细致严密,气势如虹。这样的论述密度大、力度强、层次清,让人完全折服。这正是此文魅力所在。

2.学写辨析词

拓展阅读柳宗元《答严厚舆秀才论为师道书》、梁衡《读韩愈》,回答《师说》的“从师学习”与我们平时所说的“尊师重教”是否存在区别。

示例:①《师说》一文的重心不是“从师”,更不是“尊师”。既然“三人行,必有我师”,那人人皆可为师,皆值得尊重。而我们一般说“尊重老师”是指对从事老师这一职业者的尊敬。

②此文重心是“学习”,强调的是从师学习,特别强调学习“儒道”。韩愈只是痛感时俗的轻浮狂妄,所以文章真正意图是借抨击师道的缺失,呼吁对待知识、对待学习的正确态度,从文章被选编在“为学之道”这一专题也可看出。

3.情境写作片段设计

可结合单元学习任务三设计写作要点:议论的针对性。《劝学》是两千多年前荀子对学习问题的朴素认识,《师说》是一千多年前韩愈对“耻学于师”的批评。针对当下学习中的某些问题,以《“劝学”新说》为题,写一篇短文。要求运用比喻论证、对比论证,驳立结合。

4.话题作文训练“学与思”小练笔

(要求运用教材素材)

示例:由韩愈的“学则需惑”思想可知,学与思不可分离。

韩愈认为,读书穷理,须不断从师学习,而要提高学习效果,须有“惑”,因为一切学问皆从疑问中求得。他说“人非生而知之者,孰能无惑”“师者,所以传道受业解惑也”,认为生惑和释惑的过程也就是学习的过程。

参考文献

[1]文秋芳,王建卿,赵彩然,等.构建我国外语类大学生思辨能力量具的理论框架[J].外语界,2009(1):37-43.

[2]鲁宾斯坦.关于思维和它的研究道路[M].赵壁如,译.上海:上海人民出版社,1963.

[3]卫金灿.语文思维教育学[M].北京:语文出版社,1997.

[4]阎光才.本科生的质疑态度及其对学习行为的影响[J].江苏高教,2020(3):1-7.

[5]黄惠文.讨论式教学法下批判性思维能力培养探究[J].才智,2023(12):155-158.