高中语文学科教学关键能力实践研究

作者: 张志先

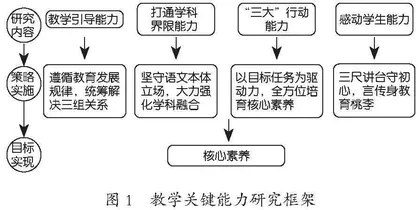

摘 要 如何在核心素养视域下开展高中语文学科教学活动成为当前教育领域的热点与焦点。学科教学关键能力很多,教师须在体察教学引导能力、打通学科界限能力、建构“三大”行动能力、打造感动学生能力等四个方面下功夫,方可做到遵循教育发展规律,强化学科融合,全方位培育学生核心素养,言传身教育桃李。

关键词 核心素养 高中语文 学科教学 关键能力

在《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)实施的背景下,如何在核心素养视域下开展高中语文学科教学活动,成为当前教育领域的热点与焦点。新课改背景下的高中语文课堂教学,需要围绕核心素养来推进。社会对人才的要求在不断提高,核心素养的培养完全符合教育发展的趋势。为了让学生适应社会的发展,教师要注重课程资源的开发,引导学生对文本内容进行深入研究,依靠扎实的语文功底,切实领悟高中语文的无穷魅力。

核心素养视域下的高中语文学科教学教师须把握好四种关键能力(见图1):体察教学引导能力,打通学科界限能力,建构“三大”行动能力,打造感动学生能力。

一、体察教学引导能力:遵循教育发展规律,统筹三组关系

很多时候,我们对优秀高中语文教师的评价多局限于责任心强、和蔼可亲、学识渊博、课堂气氛活跃等方面。这样的评价有其合理性,主要是从语文学科讲授知识的角度来进行的,而不是用教育原理从更全面的视角所做的客观公正的评价。因此,我们常常看到,在课堂上知识丰富但引导能力不足的教师可能获得较高的评价,而学识不十分突出却懂得引导启发学生的老师则评价较低。

其实,这样的评价具有局限性,偏离了教学能力评价的大方向,忽略了语文教学和教育教学之间的关系。语文教学行为也须遵循教育教学发展的规律。教育教学发展规律体现在强化课堂教学引导能力上,体现在人的和谐发展上,体现在育人的过程中。教育的本质是育人,培养什么人是根本性问题,如果背离了这一根本宗旨,也就偏离了正确的教育发展的轨道。强化课堂教学引导能力,必须统筹好三组关系(见图2)。

1.由“有我之境”向“无我之境”过渡

备课充分,思维敏捷,知识渊博,谈吐不凡,这是“有我之境”的课堂教学。一节课讲得出色,仅仅是暂时赢得学生的认可;一段时间以后,高中生对教师教学能力的要求就会逐渐提高。教师自身知识水平较高,但如果不能让高中生的综合实力得到显著提升,慢慢地学生也就不再“青睐”于你。但“无我之境”则不同,“无我之境”更多地强调教师备课的指导思想,强调的是如何激发学生的潜能,让学生有一种实实在在的获得感。这就需要老师充分挖掘自我,更好地展示自我,由“有我之境”向“无我之境”过渡。

2.由“全盘灌输”向“相机诱导”迈进

以往的高中语文教学,很多时候采用的是“灌输”式教学模式。这是对学生原有语文基础的漠视,没有考虑新旧知识之间的前后联系,忽视了学生情感的变化和思维品质的提升。高中生已经掌握了一定的基础知识,高水平的语文教师“诱导”学生将“旧知”与“新知”建立紧密而必要的联系,以消化吸收新的知识。当学生过去所学知识不足以支撑学习新知识的时候,教师的相机诱导就非常重要,可帮助学生实现知识结构的跨越,情感、态度、价值观的全面延伸,以及思维品质的再提升。

3.由“课程预设”向“生成教学”拓展

传统高中语文课堂教学,一般先确定教学目标和内容,然后按照既定的教学方法和流程有序推进。在新课标实施的大背景下,课堂是一个动态生成的过程,课堂教学应在真实情境中动态完成。预设教学是一种以教师为中心的教学方式,这种教学方式注重知识的传授和技能的训练,但往往忽视了学生的学习需求和他们的积极主动性,以致学生的学习过程被动、缺乏创造性。此外,由于教学过程缺乏灵活性,教师难以根据学生的实际情况来调整教学策略,教学效果也就难以保证。生成教学可促进师生间的有效互动,增强彼此之间的信任,实现师生共同成长。因此,课堂教学要“以学定教”,既要预设更要生成,生成是为了更好地实现预设,有利于营造良好的教学氛围。

二、打通学科界限能力:坚守语文本体立场,强化学科融合

语文课程作为学习其他学科的基础,是一门突出语言文字运用的生成性、综合性、实践性课程。教师要笃行善思,挖掘其他学科中有价值的内容,并有意识地把它们引入语文学科教学中去,这样也就减少了学生必须在一门课中学习知识的负担,又增强了学习语文的趣味性,有利于整体教学效果的提高。切实做到打通学科界限,我们须重点把握以下两点。

1.明确打通学科界限的重要意义,构建更加丰富多元的学习环境

跨学科主题学习是提升学生核心素养的重要举措。让学生拥有应对快速变化社会和复杂多元世界的社会技能、核心素养,是世界各国教育的共同选择[1]。打通学科界限,实现学科融合,坚持语文学科的主体地位,明确打通学科界限的重要意义。语文跨学科学习主要指的是语文学科与其他学科的相互渗透与有机整合。高中语文学科的教学目标不仅仅是培养高中生的语言表达能力和提高他们的文学素养,还要帮助其拓展其他学科的知识面。通过语文学科与其他学科的有机融合,可以提高学生对其他学科的理解与应用能力,可以提高学生的综合素养和学科能力,拓宽学生的知识视野,更可以为学生构建更加丰富多元的学习环境。

其中,与历史学科的融合,引导学生在宏大的历史背景中,史论结合、论从史出,借助史实更好地把握语文的内核;与政治学科的融合,树立课程思政理念,实现语文知识传授与价值引领的同频共振,学以致用,锻造人格,发挥语文课程立德树人的优势,更好地实现语文的育人功能;与艺术学科的融合,在彰显语文学科主体性的基础上,点燃学生的情感之花,帮助学生欣赏艺术作品的美学价值,提高学生的审美能力和文化修养,有效打开学生的心灵,解决高中语文学习现实问题。

2.直面打通学科界限的挑战,切实增强高中语文学科的融合程度

我们应当注意到,打通学科界限、跨学科学习并不是学科间的简单相加。要避免各学科衔接不紧密、学科之间可能出现的“拼多多”“油水分离”等问题。要改进和完善课程设置、教学方法,同时要重点研读、理解其他相关学科,由多个学科的老师共同制定具有一定挑战性的学习目标,设计深度融合的“施工图”,梳理其中的教学内容主线。

为数不少的高中语文教师对其他学科的知识把握不够,因此,很有必要加强教师打通学科界限的相关培训和各层次交流,培养教师的综合能力和学科专业知识,这是推动高中语文学科跨学科融合的重要举措,能切实增强高中各学科的融合程度,提高教师的跨学科教学能力,为学生创造更有利于跨学科发展的学习环境。

高中语文跨学科学习需要利用其他学科的知识、方法、思维等元素,进一步深化语文学科学习,做到从语文学科中来,到语文学科中去[2]。立足语文学科,联结其他学科,适时开展整合性学习,这是打通学科界限,开展高中语文跨学科教学的基本原则,让高中生在更广阔的情境中阅读语文、学习语文、使用语文,在更高的平台展示自己。

立足高中语文学科,打通学科界限,我们可以列出同一主题下不同学科的“知识图谱”。下面针对“江苏省张家港市黄泗浦遗址(第七批全国重点文物保护单位、新时代百项考古新发现、2018年度全国十大考古新发现)”这一主题的跨学科学习知识来设计图谱,重在研究黄泗浦遗址的文化传承、文化交流、航海意义、热爱家乡、热爱祖国大好河山、家国情怀等人文要素,挖掘历史沉积,总结旅游发展、文化振兴的经验,探索可持续发展的新路径(见表1)。

三、建构“三大”行动能力:以目标任务为驱动力,全方位培育核心素养

“三大”行动能力(见图3),指的是全面把握大概念、大单元、大情境的能力,建构“三大”行动能力,可以有效促进高中语文教学能力与素质的全面提升。

1.把握大概念,促进学科核心素养的落实

新课标首次提及“大概念”一词:“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实”[9]。既然是第一次提到“大概念”,就有对其研究的必要,也有利于促进高中语文教育教学的发展。

大概念是内涵丰富且相对抽象的概念,是在经验和事实的基础上概括提炼出来的。大概念教学可以充分培养高中生思维的品质,厚植思维的深度,拓展思维的广度,提升思维的温度,延伸思维的宽度,提高思维的缜密性,最终促进高中生学科思维的整体提升。

大概念是高中语文学科的核心概念,包括语文学科原理、语文学科思想和语文学科思维方式。大概念注重概念之间的联系,较之于一般的概念,它通常居于学科内容的核心点,连接着前后左右,形成延伸、交叉、链接的学科网络,具有较强的整体性、系统性、综合性。我们也可以说大概念是一种“认知框架”,有组织、有结构,能为学习者提供认知框架或某种内在结构。借助一定的认知框架或内在严谨的结构,我们可以有效把握其内在联系,很好地去理解事实与概念间深层次的含义。基于大概念的教育教学能力的培养,从“授之以鱼”到“授之以渔”,突破固有的认知记忆思维模式,培养学生掌握深度学习的路径和方法,致力于高中生语文学习能力的可持续发展,以推动语文核心素养的全面落地生根。

2.整合大单元,梳理内在逻辑聚焦单元核心

大单元并非传统意义上教材中划分的单元,它是以高中语文核心素养为重要考量,具有综合任务、明确目标、教学情境的学习单位,更多的是一种教育思想和教育理念。一个大单元就是一个指向素养的、相对独立的、体现完整教学过程的课程细胞[10]。很明显,大单元并不能纯粹从字面上来理解,应从课程内容组织架构上来整体把握。事实上,大单元的划分更符合新时期高中生的认知顺序,可以有效解决传统教学脱离生活的弊端。传统的“单元”是按照学科内在的顺序来安排的,根据学科体系和知识联系来组织课程内容,按照知识本身的结构顺序来安排教学;“大单元”根据学生心理发展的特点来组织课程内容,按照认知顺序来安排教学。它突破了以往单篇阅读精讲细讲的固有模式,设置多个真实情境和多个任务,形成单元学习任务群,以达到提高高中生核心素养的目的。大单元的优势在于打破知识间的壁垒,具有整体意识,把握知识之间的内在联系,增强实践性、趣味性、灵活性、生动性,有助于高中语文教师整体把握教学内容,设计教学形式,了解个性,把握共性,形成更加完整、清晰的知识体系,有助于走向学科深度学习。

大单元教学设计视域下,教师要改变以往“多多益善,不留死角”的传统教学理念,着力聚焦单元核心。我们不妨这样来理解,“单元”先讲香蕉的定义,再分类举例说明香蕉有皇帝蕉、小米蕉、金手指、红皮蕉等多个种类;“大单元”是让高中生先大量接触现实生活中的皇帝蕉、小米蕉、金手指、红皮蕉多个种类的香蕉,然后再归纳出香蕉的定义。以点带面、举一反三,在相应的教学环节中,让学习真正发生。

3.研读大情境,在真实问题情境中提升自我

大情境也就是语文学习情境,或者说是真实的教学问题情境。设置情境须注意两“看”:一看“真实性”,二看“问题质量”。从“真实性”角度考虑,情境的设计越真实越好,要禁得住推敲,否则就不是好的情境;从“问题质量”角度来看,问题设置以激发高中生学习兴趣为考量,当然还要与学习目标紧密结合起来,并且能够有效地促进高中生自主学习。这样一来,方能将高中生的积极性和参与性充分调动起来,达到高中生全面综合发展的目标。为情境而设置情境,为了情境而情境,或者不符合文本特点,放之四海而皆准,这些都不是“大情境”。

“大情境”可以让高中生成为教学活动的主体,拉近学科教学与高中生实际生活间的距离,这有益于高中生学习目标的达成,可以更好地对学生的知识加以构建,使学生能够将学到的知识与现实生活紧密结合,以达到学以致用的目的。[11]

统编高中《语文》必修下册《雷雨》作为经典篇目,展示的是一幕人生大悲剧,是命运对人极为残忍的作弄。家庭的不堪,身世的不堪,所有这一切都在一个雷雨交加的夜晚彻底爆发。有罪的人,无辜的人,在这一特定时刻,共同走向了毁灭。在学习这一篇目时,教师可以让学生分饰不同角色解读课文内容。文中人物主要是两代八个人,分别是周朴园、繁漪、鲁大海、鲁贵、侍萍、周冲、周萍和四凤,八个人组成三个矩形家庭方阵,其中有太多的爱恨情仇。让学生在熟读课文、把握文意的基础上确定要扮演的角色。