立足于双重生命样态的叩问

作者: 钱艺林

摘 要 “二阶思维”是基于第一个问题答案的进一步追问的思维,它不仅能回答“知道”而且能回答“为什么知道”。较“高阶思维”训练难度大、头绪多而言,“二阶思维”训练简易,更易上手,它是“高阶思维”的基础和具体落实。《再塑生命的人》这篇自读课文,学生初读似乎“一望而知”,但是在教师的追问下却“一望无知”。这里就涉及“二阶思维”的训练问题。以该篇为例,首先抓住“再”字让学生发现文中两种不同的生命样态,产生自主追问。再抓住“塑”字设计主题探究任务,借助任务的完成进入深度阅读,最后回到学生本位以达成学科育人目标。教师通过设计“任务链”,包括“大情境任务”“主题探究任务”“分任务”等,引导学生在一步步解决“任务链”的过程中,提升“二阶思维”能力,生“高阶思维”之根,入“高阶思维”之门。

关键词 双重生命样态 二阶思维 高阶思维 任务链

《再塑生命的人》是统编教材语文七年级上册第三单元的自读课文。该篇课文乍看“一望而知”,当笔者问道:这篇课文写了作者学习“单词”的经过,怎么就成了“再塑生命”呢,学习单词和生命有什么联系?莎莉文老师的教学环节真的就全部正确吗?学生却“一望无知”。这里涉及一个“二阶问题”(second-order question),就是对第一个问题答案的继续追问。在西方哲学史上,苏格拉底是第一个问“什么是知道”的哲学家,甚至还因此获罪。[1]基于“二阶问题”的思维就是“二阶思维”,它不仅能回答“知道”而且能回答“为什么知道”。它是高阶思维的基础训练和具体执行。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)对于“思维能力”强调“有好奇心、求知欲,崇尚真知,勇于探索创新,养成积极思考的习惯”[2]。训练“二阶思维”将有助于带领学生从浅阅读走向深阅读,高质量完成“思辨性阅读与表达”任务群。较“高阶思维”训练难度大、头绪多而言,“二阶思维”训练简易,更易上手。笔者立足于课文标题中的“再”“塑”二字构建“大情境任务”,通过对生命进行双重叩问(“原来的生命样态”“再塑后的生命样态”)设计“主题探究任务”“分任务”,形成学习“任务链”,驱动“二阶思维”训练。

一、基础阅读:扣住“再”字,找出文中前后不同的生命样态,对比品读、生成思维张力

学习该篇,需紧扣文题,其中“再塑”是文眼。由“再”这一关键字可知存在“原生命”和“后生命”两种生命样态。故在一开始的自读任务设计中笔者要求学生找到反映这两种生命样态的句子。

分任务一:快速阅读全文,找到文中反映“原来的生命样态”和“再塑后的生命样态”的句子。

分任务二:①对比品读“原生命”“后生命”样态句;②写出随感;③对出现两种生命样态的巨大落差提出追问。

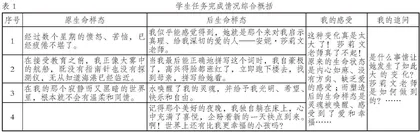

根据学生的完成情况,综合概括如表1所示。

在此,“品读”“写随感”“追问”形成的“微问题链”指向“二阶思维”。通过对两种生命样态的寻找,学生积累了相关语句并品读,形成巨大的体验落差,落差能让人产生惊奇感、激发探究和思考欲。学生就在这落差之间形成了思维张力。如表1所列,他们写出了“感受”,提出了“追问”,这样的“感受”与“追问”是立足于两种生命样态的具体描述提出来的,紧贴学生对课文内容的自读,浸入了学生对文字的深切感受。

二、追问解疑:扣住“塑”字,形成主题探究,细化分析、增强探究效能

肖培东老师说,自读课“它既不能上成教师频频提问、学生逐一作答的‘自答课’,也不能上成学生质疑问难、教师释疑解惑的‘自问课’,也不能上成学生提问、学生作答的‘自谈课’,更不能上成不提任何要求、撒手不管的‘自流课’。‘自读’,重在自己读,更加强调课堂教学中学生的积极参与和自学实践”[3]。当学生的兴趣被激发,求知欲被点燃,思维张力形成,这个时候就需要聚焦课文关键问题,并需要引导学生自主细化分析。笔者再扣住“塑”字,启发学生将对比品读后生发的疑问进一步提炼、细化成如下主题探究任务。

1.通过写什么事件(载体)塑造生命

引导学生将“塑造生命”的主题落地,要求学生贴着文本走,而不是望文生义,凭空想象。学生通过自读,不难发现文本是以“学习单词”为载体“再塑生命”的,整篇课文其实就是在写这一件事情。但是探究不能就此止步,还要继续追问“学习单词”和塑造生命究竟有什么联系,这样能够让学生建立“学习”和“生命教育”的经验体系。

根据这篇课文的“阅读提示”强调的“你还会注意到文章在叙事之中常常穿插一些抒情或议论,从中可以了解到‘再塑生命’过程中‘我’的心理感受”,笔者引导学生细读了11、12、13段的抒情句与议论句。经过讨论发现了“学习”和“生命教育”之间的内在关系,并形成了如下理解支架:学习可以“唤醒灵魂”,带来“光明、希望、快乐和自由”,“激发求知欲”“感知新思想”“感受到生命、悔恨与幸福”。

2.如何实现从此岸到彼岸的生命“塑造”

通过对比品读,学生对两种生命样态的落差已经产生了好奇,形成了思维张力,这个时候如果简单地理解成就是莎莉文老师的教育成果,这只能算是浅阅读,还未进入深度学习,因为对于莎莉文老师是如何进行教育的,课文又是如何表达的,这样的“二阶思维”学生还并未形成。故笔者设计了“分任务”。

分任务一:发现教育过程的详略写法——品读人物形象。

文中都是在写学习单词,但是写作表达的层次是不同的,也就是由简单到复杂。一开始学习了第一个单词“doll”,后来又学习了其他单词,再后来学习了广义的“娃娃”单词“doll”,这几件事虽略写,但其中也含有由易到难的意思。这一部分学生纯粹自学即可。后面关于“杯”和“水”的学习是详写,这部分能集中体现“再塑”的复杂性,展现教育智慧。尽管莎莉文老师有高超的教学智慧,但有时也会无奈、走偏,故笔者开发了“教学中的困难及解决”小主题探究任务,如表2所示。

在小主题任务探究的过程中,学生能够剖析出遇到困难时莎莉文老师的表现,发现她的教学方式也不是都全部正确的,但是她能够及时反思自我,改变行为。通过这样的分析,可知这位“再塑生命的人”不是高远的,而是接近于普通人,学生也更能够感受到主人公高超的教育智慧和丰满的人物形象。而如果没有这样的“二阶思维”过程,学生是不能够发现这些的,“再塑生命的人”也只能是隐藏在文字后面的一个笼统的概念。

分任务二:找到“我”在学习中的波动,绘制曲线图——发现成长过程。

了解“我”的成长过程也是自读该篇课文的重点。设计该分任务,教师除了要紧扣单元学习要求,还要让学生体验“再塑”下生命的拔节。这不单单是文学的教育更是生命的教育,要让学生感受到作者的生命成长,与之产生共鸣,这样才能达到“立德树人”的目的。笔者让学生自读课文,找到描写“学习事件”和“学习效果”的词句,绘制学习中的曲线变化图,如图1所示。

该曲线图横轴七个“学习事件”,对应纵轴七种“学习效果”,曲线图的每一个小圆点就是作者成长留下的足迹。学生在细化分析作者学习过程、绘制曲线变化图的过程中,心理、情感体验也随着作者的成长变化在起伏,这样的“起伏”就是学生情智的波动,而“二阶思维”就是在这样的波动中沉淀的。

三、提升自我:“文我”结合,调动生活经验,再问成长、探寻“幸福”的奥义

教学中,教师要“通过拉近知识和行为的距离、教学和生活的距离,调动学生的兴趣和思维,加深学生对课文的理解和体验,把他们的思维力凝聚到关键点上”[4]。笔者将学生的学习视角由文字过渡到现实生活,由阅读他人迁移到审视自我。设计了“成长的烦恼”拓展型主题探究任务。

1.在成长与期待的表达中实现与文本对话

分任务一:找出再塑前“我”内心期待的句子,并写一写你的“成长烦恼和期待”。

任务表设计如表3所示。

这个任务群把读和写结合起来,把作者的成长和学生的成长结合起来,能让学生产生情思的共鸣,提升“二阶思维”能力,从而更加深刻地领会到学习的意义和自己的成长密切相关。每位学生都有过人生低谷的体验,他们也是在面对、解决这些问题时逐渐成熟与长大的。笔者引导他们探究海伦·凯勒当时是怎么想的,让他们在文中寻找描写作者内心期待的句子。学生会发现作者虽然双目失明,身处黑暗,却有一颗向着明亮、对自我充满期待的心。那么学生写下来的“期待”也必然是积极、向上的。

2.思而不学则殆,必须给自己找一个“支点”

学生对于文本的学习,要融入自己的生活,这是深度学习的关键一步。让自己的学习融入真实的情境,使课堂阅读体验与生活体验紧密融通,这是语文素养内化提升的过程。[5]“成长烦恼和期待”还只是停留在“想法层面”,要真正进入“二阶思维”,除了对现学内容的感性体验,还要联系实际进行实践思考。学生通过自读不难发现,作者被再塑生命的“支点”就是投入学习,接受良好的教育。那么读者也要思考自己的“支点”在哪里,这样就有可能由“想的阶段”跨越到“做的阶段”。

分任务二:请写出面临低谷时自己的“支点”是什么。

经过深刻的思考,除了写突破学习上的困难外,有的学生写自己的“支点”是坚持长跑1500米达标;有的是减肥;有的则是能够在众人面前落落大方地演讲……有位学生这样写道:“这个支点可以很小,甚至对于别人轻而易举,但是对于我个人别有意义,就像电影《热辣滚烫》里的杜乐莹,我想‘赢一次’。”可见学生通过课文的学习,情思由课内发散到课外,由学习涉及生活,由知识学习迁移到个人成长。语文教育所说的“文以载道”其所指可能就在于此。

3.研论“幸福”,赢得生命的再出发

至此,学生知道了“再塑生命”为何要再塑、如何再塑,但是对再塑后的认知还是肤浅的,如有的学生说“海伦·凯勒终于走出了黑暗”“她的心灵被唤醒”等,这些笼统的回答说明学生还未进入“二阶思维”。对此,笔者抓住文末“世界上还有比我更幸福的孩子吗”一句中“幸福”二字,设计了小主题探究任务。

分任务三:开展“海伦·凯勒真的幸福吗”小主题任务探究。

学生一开始的回答很肯定:幸福。笔者反问:她双目失明比起你们健全的孩子哪个更幸福?学生沉默了。是的,她肯定没有“我们”幸福。接着笔者追问:那么她为什么还反问“世界上还有比我更幸福的孩子吗”,请写下你的理解。学生的思维沉浸在对“幸福”的深刻思考中。他们再次沉入文字进行探究,写下了这样一些内容:“有了对爱的感知是一种幸福”“学习并不都是顺利快乐的,但能从困境中走出来,享受获得的过程就是幸福”“内心有希望和向往的人是幸福的”“遇到一位好老师是幸福的”……生命的定义附丽于对幸福的理解,学生通过这样的探究进一步加深了对生命的解读。

学习心理学认为“塑造被用来教相对简单而本质上又连续的新行为,而连锁则适合建立由学习者已知的离散的行为构成的复杂行为”[6]。“二阶思维”训练是属于“连锁”的,它由学生的已知指向未知,由“浅教”指向“深学”[7]。它摆脱了“高阶思维”训练难度过大、无从下手的弊端,基于学习任务系统化,从“大情境任务”出发,通过“主题探究任务”聚焦,各项“分任务”支持完成。“二阶思维”训练旨在促进学生对文本的高效解读,它的过程就是让学生由原先对文本理解的“一路坦途”,通过任务链的完成感觉到处有“坑”,调动起他们的好奇心、探究欲,通过自主学习不断获得新鲜的发现,不断积累收获感、成就感,生“高阶思维”之根,入“高阶思维”之门——这就是“二阶思维”训练教学的指向。

参考文献

[1]郁哲隽.50堂经典哲学思维课[M].北京:中信出版社,2022:2.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:5.

[3][5][7]肖培东.语文:培东有约[M].西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2022:133,94,340.

[4]钱艺林.对教学的追问[M].南京:南京大学出版社,2013:138.

[6]德里斯科尔.学习心理学:面向教学的取向[M].3版.王小明,等,译.上海:华东师范大学出版社,2008:41.