像郭橐驼一样说理

作者: 郭懿 石莉

摘 要 在《种树郭橐驼传》中,郭橐驼的解释话语遵循了“开门见山,直陈观点—引入概念,界定内涵—虚拟论敌,丰富说理—对比论证,强化说理—由浅入深,探究本质”的说理框架,具有很强的借鉴意义,可以用来指导学生的议论文写作。

关键词 《种树郭橐驼传》 说理 议论文写作

对于高中生来说,议论文的写作是不言而喻的重点。《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课程标准”)指出:“学会以多种形式表达和交流自己对自然、社会与人生的感受和思考。”“学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。”从顶层设计的层面对教学、学生提出了要求,重点强调了理性思维的养成,具体到论点、论据、论证和语言几个方面。但是在教学实践中,我们发现,学生在议论文写作时说理能力比较弱,逻辑性较差,这成为困扰师生的一个难点。统编高中语文教材中选入了很多经典的说理篇目,这些篇目具有很强的典范性。因此,笔者尝试从经典篇目入手,总结提炼它们采用的说理模式,为学生的议论文写作提供支架,助力学生更好地实现议论文写作的理性表达。

一、说理框架

高中《语文》选择性必修下册第三单元选入了《种树郭橐驼传》,它“寓意深刻,重在因事明理、针砭时弊”。郭橐驼作为一个驼背的残疾老人,他种的树却“或移徙,无不活;且硕茂,早实以蕃。他植者虽窥伺效慕,莫能如也”。有人好奇,便询问他是如何做到的,郭橐驼通过一番话语(文章第三段)进行了阐明,我们且看他的话语中蕴含了怎样的说理框架。

1. 开门见山,直陈观点

“橐驼非能使木寿且孳也,能顺木之天,以致其性焉尔。”

此为郭橐驼说的第一句话,其中前半句话是对他人观点的否定,“顺木之天,以致其性”才是其本人的观点。从中我们可以看出,他通过简洁明快的语言,以“否定—肯定”的方式开门见山地提出了自己的观点。

明确清晰的观点是说理的基础。采用这种方式开头的并不少,如:

(1)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。(《六国论》)

(2)人的正确思想是从哪里来的?是从天上掉下来的吗?不是。是自己头脑里固有的吗?不是。人的正确思想,只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。(《人的正确思想是从哪里来的?》)

(3)中国一向是所谓“闭关主义”,自己不去,别人也不许来……到现在,成了什么都是“送去主义”了……但我们没有人根据了“礼尚往来”的仪节,说道:拿来!(《拿来主义》)

元代乔梦符曾说过,文章的开头要像“凤头”,意为文章的开头应该短小精炼、吸引人的注意力。但是从学生的习作情况来看,不少学生的作文开头部分呈现出散漫的状态,或是漫谈社会现象,或是言辞华美而空洞的大段排比,看似充实丰满,实则空洞无物,游离于文章实际想要表达的思想,而开门见山直陈观点的方式能起到集中精练、态度鲜明的效果,为整个文章的说理立下旗帜。

2.引入概念,界定内涵

“凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密。既然已,勿动勿虑,去不复顾。其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。”

在直陈观点之后,郭橐驼对自己观点中的“性”做出了解释说明,界定了其内涵。要想把道理说得清楚明白,这是不可或缺的一步。

“概念”是人的思维的基本形式之一,它反映客观事物的一般的、本质的特征。人类在认识事物的过程中,把所感觉到的事物的共同特点抽取出来,加以概括,就成为概念。可以说概念的形成是从感性认识走向理性认识的结果,没有大量的感性认知就不会有抽象的理性概念的形成。与之相关的是“内涵”,它指的是一个概念所反映的事物的本质属性的总和,也就是概念的内在内容,它标识出了此概念区别于彼概念的根本差异。

但是我们要敏锐地注意到,同一个概念,在不同的使用环境中,其实际内涵可能有极大的不同,举一个生活中的例子。

(1)服务员,请给我一个碗。

(2)小张,去把碗洗了。

这两句话中都提及了“碗”这一概念,但是内涵却有极大的不同:第一句中的“碗”限指上面口大而圆的盛饮食的器皿,而第二句中的“碗”泛指通常意义上的碗、筷子、盘子等食器,甚至“洗碗”还包括了擦桌子、收拾厨房等行为。如果对概念内涵的理解出现了偏差,可能会带来严重的后果。如《答司马谏议书》中,司马光指责王安石的变法是“侵官、生事、征利、拒谏”,王安石予以反驳,认为“受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏”。二者对同一概念的具体内涵的认知截然不同,“盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣”。要想把道理说清楚,就必须把表面的概念(名)和内在的内涵(实)说清楚。

同理,郭橐驼在提出了概念“性”之后,也对“性”的内涵进行了具体的阐释和限定,即“其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密”,如若没有对概念内涵进行必要阐释,就有可能产生说者与听者之间的理解偏差,变成“我说城门楼子,你说胯骨轴子”,不利于正确有效地说理。

3. 虚拟论敌,丰富说理

“故吾不害其长而已,非有能硕茂之也;不抑耗其实而已,非有能早而蕃之也。”

在高中《语文》选择性必修上册第四单元《逻辑的力量》中有这样的表述:“在证明某个观点时,可以想象存在一个驳论者,不妨称其为‘虚拟论敌’。这个‘论敌’可能会对我们的论点举出反例或从论点推出错误,也可能会质疑论据及隐含前提的可靠性,抑或指出论证中存在的逻辑问题。面对这些可能受到的攻击,我们再进一步考虑采取怎样的措施能使自己的论证免于或抵御这些攻击。”简单说来,“虚拟论敌”就是假设存在一个反驳者,通过它可能的质疑,补足我们说理时的漏洞,让说理更为完备。

且看《六国论》中的一段。

“或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。”

苏洵设想虚拟论敌的观点,通过反驳对方质疑的方法,实现了对自己观点的强化。

在引入概念、界定内涵之后,郭橐驼将自己的行为与别人的观点进行了比较,自己的种树方法是“不害其长”“不抑耗其实”,而并非有的人所认为的“有能硕茂之”“有能早而蕃之”。郭橐驼设想有的人会认为他种树有与众不同的秘诀,他从种树的根本出发,阐明了基本原理,证明了并不存在人为的“揠苗助长”的方法,反驳了其他人的揣测。

4. 对比论证,强化说理

“他植者则不然。根拳而土易,其培之也,若不过焉则不及。苟有能反是者,则又爱之太恩,忧之太勤。旦视而暮抚,已去而复顾。甚者,爪其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密,而木之性日以离矣。”

我们说有比较才有鉴别,通过对比能突出事物的本质特征,对比论证也同样是这样的一种方法,它将正反两方面的事例或道理进行比较,从而实现对观点的证明。例如,《师说》中韩愈就用古之圣人和今之众人、对其子和对自身、百工之人和士大夫三组对比表达了自己的从师学习之道,可谓强烈而鲜明。

为了让道理更加具有说服力,郭橐驼接下来引入了“他植者”这一对象,将他们种树的行为与自己的行为作对比,通过明显而强烈的反差来达到对个人观点的强化。他首先通过“不然”点明了自己与“他植者”在种树上的本质差异,接下来进一步把“他植者”细分为两类:一类是粗枝大叶、不管不顾;另一类刚好相反,是“爱之太恩,忧之太勤”。这两类人种树的效果都不好,根本原因就在于没有遵循“顺木之天,以致其性”的规律。

5.由浅入深,探究本质

“虽曰爱之,其实害之;虽曰忧之,其实仇之;故不我若也。”

西方现代马克思主义的认识论教导我们要透过现象认识本质,与之相类似,在中国古代社会中也有同样的表述。最后郭橐驼的这句话也包含了同样的道理。为什么郭橐驼种树能取得成功,而他植者却失败了?表面上看是栽培方式的不同,而在最后郭橐驼告诉了我们其中蕴含的深层而真实的答案,那就是表面上看似是“爱”“忧”,实际上却是“害”“仇”,一针见血地直插要害,说明了他们之间的根本区别。由此,郭橐驼也将说理从种树的层面引向更深一个层次,使之具有了更为深刻的含义,取得了振聋发聩的效果。

在说理的过程中,郭橐驼首先清晰而鲜明地摆出了自己的观点,其次综合运用了各种手段来丰富和完善自己的说理,最后通过总结提升,将说理进一步深刻化,最终达到了强有力的说服效果。

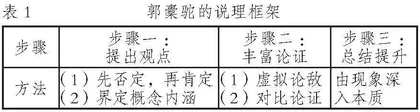

总结起来郭橐驼采用的说理框架如表1所示。

二、实践操作

1.原题呈现

在总结了《种树郭橐驼传》的说理框架之后,笔者尝试着引导学生将这种框架运用到实际的写作中去。以笔者所在学校的期中考试作文题为例,原题呈现如下。

当前,中学生的学习中有一种比较常见的现象——寻求“套路”。按照词典的解释,“套路”指成系统的技术、方式、方法等。但在学生们这里,“套路”一词更多是指具有模板化特点的格式。他们期待每类题目都有一个“套路”,更期待用一个“套路”解决多种题目。

请以“套路”为话题,写一篇文章,谈谈你的看法。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

2.试题解读

分析材料,我们可以知道以下几个关键信息:首先,划定写作的范围。材料开头即点明“学习中”,告诉写作人写作的范围应该限定在学习方面的讨论,不能肆意地扩大范围,漫谈对“套路”的理解。其次,明确讨论的对象。本次作文的关键词是“套路”,材料中呈现了两种对套路的定义,第一种是词典上的解释,是“成系统的技术、方式、方法”,这种定义方式是中性的,其内涵指向经验的总结、提炼,系统化的因素;第二种解释含有明显的贬义,“模板化”含有生搬硬套、不懂得变通、没有思考之意。最后,领悟出题人的情感态度倾向。对于“套路”的概念,有两种不同的内涵解读,不过在材料中出题人用“但”这一关联词语进行了转折,在于提示写作时的立场和站位,对于模板化的套路应予以警惕,防范这种方法对学生思维的侵蚀。

行文中,可以分析模板化套路流行背后的原因,也可以分析它带来的不良后果,抑或提出改进的方案,言之成理即可。按照之前习得的说理框架,我们可以搭建如下的行文思路。

(1)观点呈现——模板化套路不可取。

(2)界定内涵——成系统的“套路”与模板化“套路”的区别。

(3)论证过程——正反对比,强化说理;引入虚拟论敌,作为反驳的靶子。

(4)探究本质——模板化套路流行的根本原因。

3.范文呈现

摒弃套路化 活跃真思维

当前在中学生学习中出现了“求套路”的模式化学习的现象,“套路”本是指成系统的方法、技术等,而现在却更多地被用作了格式化答题方法的代名词。这种学习方法,我认为不可取。(表明态度,呈现观点。)

诚然,对知识进行系统化的总结有益于再创造,但现实情况却是不经思考的生硬“模板化”甚或于干巴巴的所谓“答题技巧”替代了本应经思考、加工、提炼、总结而成的“系统化”,但只有思维的碰撞才能真正获取知识。(界定概念内涵,为后文的说理张本。)

市面上各类辅导资料、总结书层出不穷,可谁敢说用了就能做对题、得高分?没有。空洞的几句口诀,看似全面的答题格式,真的能契合学生学习需要吗?不能。(列举社会现象,说明模板化套路存在的问题。)

清末八股取士制度的僵化还历历在目,而当今中国教育的重点在于“思维”,绝非“模式”。考试题目的不断创新也正是为了督促广大学子不断开拓思维,勇于创新,如今许多人却因懒惰而去寻求“套路”,这不是与教育目的背道而驰了吗?(清末的八股取士与现在灵活考试的对比,突出模板化套路的弊端。)

也许有人会说,杜甫一生所写的诗文都严循格律,不也流芳千古吗?是的,严格的格律要求似乎是一副“镣铐”,而杜甫却带着这副镣铐翩翩起舞,可试想如若没有心中万卷书的累积,没有活跃的思维、独到的视角,他怎能在格律中写出那个大唐?令杜甫流芳千古的是才华。若无才华,只知套路,便只能如千万个大唐中戴着镣铐无力起舞的无名诗人一般,淹没于历史长河之中了。(引入虚拟论敌,树立批驳的对象,让说理更有针对性。)

实际上,现今世界发展快速,对学生的思维水平要求更高,考试中的题目也相应地变幻多样,新题型层出不穷,其目的是活跃学生的学习思维。但人是有惰性的,容易的路总是更受青睐。于是,思维懒惰的需求便催生出了套路化学习模式。所以,思维懒惰才是本质原因,我们千万要警惕成为惰性思维的俘虏。(深入分析,点明模板化套路的根本原因。)

德国诗人荷尔德林说:“人生充满劳绩,而人,诗意地栖居在这片大地上。”学生不可避免要面对考题,可我们必须清楚学习的目的在于提升自我。“踮起脚够到的才是知识,俯下身捡拾的只是枯叶。”让我们努力提升自我,摒弃套路化,活跃真思维,改变思维懒惰。学习没有捷径可走,只有奋力向上攀登,才能收获自己的山顶风光。(总结观点,发出号召。)