深挖教材范例 明晰思辨写作路径

作者: 张维维

摘 要 思辨阅读的有效输入是优质写作输出的前提。课标设置了“思辨性阅读与表达”学习任务群,教材配置了相应经典思辨文本,“思辨”成为语文写作教学必须落实的素养生长点。以统编高中语文教材选择性必修中册第一单元文本为范例,解读其思辨表现,明晰思辨写作路径。

关键词 思辨阅读 思辨写作 教材范例 写作路径

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》与《义务教育语文课程标准(2022年版)》都设置了“思辨性阅读与表达”学习任务群,这使得“思辨”成为“教、学、评”再也跳不过去的“硬骨头”。余党绪老师在《略论思辨性阅读的内涵、路径与意义》一文中有这样的表述:“在思辨性阅读中,文本是思辨的前提与基础,文本的客观性与独立性,既是对思辨的理性约束,也激发读者思辨求真。”[1]可见,审读文本才是有效思辨的开始,这就相当于理科实验的价值——直观、示范、检验。越是困难的思维突破点,越要紧紧抓好教材这个资源库。统编高中语文教材选择性必修中册第一单元篇目均为经典思辨文本,所以不妨用其做范例,跟着作者的思路走,把作者的思辨可视化,带领学生明晰思辨的方式和路径,进而将其内化为学生写作的素养。

一、思辨阅读和写作需要有透过现象看见本质的强烈意识

本质是隐藏在现象背后的,现象有可能是真相,也有可能是假象,思辨需要求真,所以必须透过现象看见本质,这应该是思考者主动的过程。恩格斯《社会历史的决定性基础》一文中的一段论述,很恰切地体现了由外在现象至内在思考的思辨过程:

“人们自己创造自己的历史,但是到现在为止,他们并不是按照共同的意志,根据一个共同的计划,甚至不是在一个有明确界限的既定社会内来创造自己的历史。他们的意向是相互交错的,正因为如此,在所有这样的社会里,都是那种以偶然性为其补充和表现形式的必然性占统治地位。”[2]

这一段论述中透过现象看见本质表现在对因果关系的洞悉和对偶然性与必然性关系的洞悉上。因为人民是在缺失共同意志、共同计划与明确界限的既定社会中来创造历史,所以这种必然性不是显性的必然性,是以偶然性作为其补充和表现形式的必然性。这就揭示了一种表里的关系,即偶然性是表象,必然性才是社会历史发展的本质。

毛泽东《人的正确思想是从哪里来的?》一文中有一段也是透过现象看见本质的经典文段:

“在社会斗争中,代表先进阶级的势力,有时候有些失败,并不是因为思想不正确,而是因为在斗争力量的对比上,先进势力这一方,暂时还不如反动势力那一方,所以暂时失败了,但是以后总有一天会要成功的。”[3]

这一段论述提出的表象是:先进势力失败了,是不是等于思想不正确。其背后的本质是:不是思想不正确,而是斗争力量暂时不如反动势力。这就说明了一个问题,就是判断思想正确与否不能以眼前的胜败为依据。

综上,如何才能做到透过现象看见本质呢?一是要有意识地在联系中思考问题,在发展中思考问题,在对立统一中思考问题。二是要有因果追问的主动性,因果关系是最能揭示事物间必然联系的一种关系,所以应该借因果关系的探求深化思辨的深度。

二、有思辨力度的论证从准确、具体、简洁地阐述关键概念开始

没有绝对的真理,只有一定条件下的成立。概念内涵对于表达观点和论证观点都至关重要。举个例子,同样是论述“自爱”,我们可以在阐述概念时呈现完全不同的表达:

A.爱惜并竭尽所能保护好自己的身心世界,是为自爱。

B.爱惜并竭尽所能保护好自己的精神世界,是为自爱。

这两种表达最大的差别在于“身”,是不是任何情况下都要竭尽所能、不惜一切代价保护好自己的身体呢?若回答“是”,那屈原投江、林觉民赴死、将士们誓死拼杀又算什么?他们不自爱吗?这样的概念阐释很容易让自己的论述陷入片面简单的境地。如果换成保护好自己的精神世界才是自爱,不让精神轻易沾染污点,最终成为污垢之地,那么屈原、陶渊明则是历史上最自爱的人。

由此可见,清晰、准确地界定关键概念,是有力论述的开始。如果我们把“自爱”的概念界定完善一下,表述成:

只有从肉体和精神的关系上来理解“自爱”,我们才可以把为了保全肉体而牺牲精神的行为称为“自害”,把即使牺牲生命也要保持、成就精神的行为称为“自爱”。

如果换一个角度,我们还可以把“自爱”的概念表述成:

只有把人与利益的关系放在社会的“群”中来衡量“自爱”,我们才可以把不以牺牲自身德行为原则的保全自己称为“自爱”,把不以牺牲他人为代价的成就自己称为“自爱”。

完善后的表述之所以让读者觉得更具说服力,原因在于加了“条件”和“具体表现”。可见,具体地界定关键概念,是有力论述的开始。阐释关键概念的方法和能力对于论述文的写作至关重要,那么论证中应该如何阐释关键概念呢?我们以教材中两个优质段落为例。

《实践是检验真理的唯一标准》中关于真理有一段文字:

“辩证唯物主义所说的真理是客观真理,是人的思想对于客观世界及其规律的正确反映。因此,作为检验真理的标准,就不能到主观领域内去寻找,不能到理论领域内去寻找,思想、理论自身不能成为检验自身是否符合客观实际的标准,正如在法律上原告是否属实,不能依他自己的起诉为标准一样。”[4]

这一段论述“因此”后的所有表述之所以成立,均是建立在对“真理”这一概念的准确界定上,“所说的真理是客观真理”“对于客观世界及其规律的正确反映”两句中,如果“客观”二字替换,一切论证地动山摇,而“客观”是对应“唯物”观的,符合世界实际,并不是作者主观臆造出来的。可见,关键概念界定需要建立在符合实际的正确认识、深层认识上。

毛主席是概念界定的高手,他在《改造我们的学习》一文中有这样一段论述:

“这种态度,就是有的放矢的态度。‘的’就是中国革命,‘矢’就是马克思列宁主义。我们中国共产党人所以要找这根‘矢’,就是为了要射中国革命和东方革命这个‘的’的。这种态度,就是实事求是的态度。‘实事’就是客观存在着的一切事物,‘是’就是客观事物的内部联系,即规律性,‘求’就是我们去研究。”[5]

这一段,从两个角度分别用两个中国人熟知的成语“有的放矢”和“实事求是”阐释马克思列宁主义态度,但作者并未止步于此,而是进一步做概念中的概念阐释,先根据革命实际,对“的”和“矢”进行准确界定和阐释,然后又从唯物角度出发界定“实事”和“是”的含义。可见,有力论证从准确、具体、简洁地阐述关键概念开始。

三、有力的思辨性写作要让论点论据成为榫卯结构,严丝合缝

思辨是一种思维的过程,表现出来的部分是语言的呈现,正如朱光潜先生所说:“寻思必同时是寻言,寻言亦必同时是寻思。”我们从具有思辨性的经典篇目的语言入手便可以找寻到其背后之思。

以卢梭《怜悯是人的天性》中的“我认为怜悯心是我们这样柔弱和最容易遭受苦难折磨的人最应具备的禀性……因为他害怕人们看见他同剧中的昂朵玛克和普里亚姆一起叹息”为例,解读其言语背后的思辨性。《怜悯是人的天性》这一标题虽然是编者所加,但“怜悯是人的天性”的确是卢梭想要证明的观点,那么卢梭是如何证明的呢?学生的作文中,举例论证是用得最多的,那我们就先关注文中几处举例的地方。

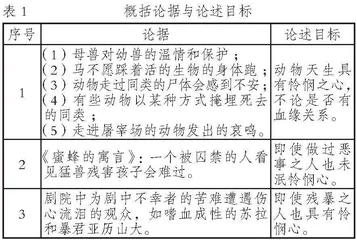

我们梳理一下这一部分作者运用到的事实论据,并解析其特点和支撑论点的侧重点。表1所示为论据与论述目标。

3 剧院中为剧中不幸者的苦难遭遇伤心流泪的观众,如嗜血成性的苏拉和暴君亚历山大。 即使残暴之人也具有怜悯心。

我们思考一个问题:三个部分的论据能否去掉某一部分,比如序号1的部分。既然观点是“怜悯是人的天性”,那举“人”的例子就可以了,为何要举动物呢?要说明白这个问题,需要从关键概念“天性”入手。何为“天性”?词典解释为“人先天具有的品质或性情”,那么如果所有动物都具有,人当然具有,天性一定是非后天养成的,所以用种属概念中大于“人”一层级的“动物”来论述,更具力度。

那么序号2的部分有什么作用呢?“被囚禁之人”一般是做过恶事之人,用这样的人来论证“人怜悯心未泯”,力度强于用普通人做例子,但是这种怜悯有可能是后天形成的,也就是说这个论据不能很好地支撑“怜悯是天性”,所以,序号1和序号2的部分缺一不可。

那为何要有序号3的部分呢?这一部分是卢梭的加强论述,前文虽然证明了“怜悯是人的天性”,但是如果只是昙花一现,如果只是真实境遇下血腥场面的震慑与感召,似乎也不能证明这种天性的伟大。序号2部分与序号3部分,主要差别在于两处:第一处是真实与虚构的差别。囚禁之人看见小孩被猛兽撕咬,这是一个真实化的场景,而剧场中所观是虚构的作品,但人们依然感动,以至于落泪,就说明故事可以是假的,但怜悯的情感是真的。第二处在于程度的差别。苏拉和亚历山大都是残酷至极的人,但仍然存有怜悯心。这个部分的论据,不只支撑了“怜悯是人的天性”这一观点,还解决了怜悯这种天性“能够走多远”的问题——会不会在某一天丧失?结论是,怜悯是人的天性,且不会丧失。由此我们发现,思辨一定要严谨,论据要翔实且立足不同角度,论点论据必须严丝合缝。

思辨有其不可替代的价值,学生阅读到的观点和事实,并非都具有说服力,思辨可以帮助学生确定哪一种观点是优质观点,还可以帮助学生理清怎样的论证是具有力度的。论证是探究问题的一种方法,思辨是解决问题的一种方式,同时也是一种态度和习惯。

阅读是一种输入,输入之外需要输出,学生的表达也需要具有思辨力度,教材的优质示范提供给学生直观的展示,通过分析解读教材,学生从迁移走向创造,才有可能真正走进思辨。

参考文献

[1]余党绪.略论思辨性阅读的内涵、路径与意义[J].语言战略研究,2024(1).26

[2][3][4][5]温儒敏主编.普通高中教科书语文选择性必修中册[M].北京:人民教育出版社,2020.