运用“图尔敏论证模型” 在“追问”中校正思维

作者: 李桃红

摘 要 运用“图尔敏论证模型”中的要素,通过假设可能存在的“反对方”,在观点的提出和论证的展开进行“追问”。通过“辩驳”或“限定”来提出或完善自己的结论;通过追问“逻辑关联”或“特殊前提”来评估自己的论证,并进行修正。在此基础上,逐步完善自己的论证,提升自己的逻辑思维。

关键词 图尔敏论证模型 追问 辩驳

纵览目前学生议论文写作的学情,发现学生在具体的写作过程中往往会出现论证空泛或片面的问题,论证不够周密和严谨,呈现出自说自话、浮于表面的伪论证。究其原因,首先源于学生在写作过程中缺乏必要的“读者意识”,未能考虑到有不同观点的读者存在,缺少对自己观点进行必要的自我校准。回溯思维过程可知,不管是作文审题、立意还是行文,都需要有一个追问反思和校正完善的过程。如果有这样一个过程,学生的作文会有很大的提升。

一、学理依据

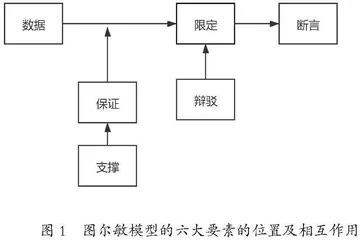

董毓教授在《批判性思维原理和方法》一书中提出议论文发问和评估的五大方向:概念是否清晰、证据是否可信、推理是否合理、假设是否可靠、辩证是否全面[1]。这“五问”无不指向议论文写作的一个重要核心:读者意识。所谓“读者意识”,是需要作者站在读者的角度去思考议论的效果,考虑读者有可能提出的不同意见,对自己的观点和论证过程进行“追问”,从而加以说明和解释。这与“图尔敏论证模型”是高度暗合的。图尔敏模型包含六大要素,即断言、数据、保证、支撑、辩驳和限定[2],图尔敏通过这六大要素的位置、作用和相互关系说明论证是一个“有机体”,是一个趋于完善的动态过程,数据需要经过保证才能支持结论,保证自身也需要支撑,限定因辩驳而生,并通过明确结论的适用范围使其更具说服力,如图1所示。

二、在“追问”中进行辩驳,提出观点或限定观点

在写作过程中,需要追问什么?如何进行追问?从图尔敏论证模型来看,“辩驳”是个很好的切入口,可以从读者角度对自己的观点进行追问,从而对思维作出有目的的自我校准,补充漏洞,使自己的观点提出更具针对性,必要时还可以通过对观点进行限定,使自己观点的提出更加严谨。比如在《拿来主义》这篇课文中,鲁迅通过对“闭关主义”和“送去主义”进行批驳,提出了“拿来主义”。在一个观点提出的过程中,暗含着一个系列的追问过程,对这个过程进行还原:

提出观点前,对“闭关主义”和“送去主义”进行追问——我们应该如何对待外来文化呢?然后,从“闭关主义”和“送去主义”角度进行追问——这样的态度对不对呢?并进行分析,发现无论是“闭关主义”还是“送去主义”,都会带来极大的危害,因此,针对这个后果,一针见血地提出——我们要采用“拿来主义”。

有了这样的一个追问和辩驳的过程,作者观点的提出就很有针对性,也更具说服力。同样,在辩驳的过程中也可以对自己的观点进行限定(见表1)。

从表1可以看出,作者在论述“物我关系”前,首先对“玩物丧志”进行了批驳,提出了自己的观点:“注重人在驭物过程中的主导地位”。然后进行追问:是否意味着我们应与物保持泾渭分明的界线呢?最后对自己的观点进行限定:在驭物过程中,把物作为提升自我、获得幸福的手段。这对观点进行了进一步的限定。

在观点的提出或者完善过程中,要使“追问”真正有效,需要换位思考,站在对立面,对自己的观点提出质疑。因此,作者在提出观点前,可将自己的担忧和遇到的反对意见进行筛选,挑出最有利、最常见的那些观点,并尝试作出回应和解释,进行“辩驳”,从而使其提出的观点“无懈可击”。

三、在“追问”中评估论证过程,构建严谨论证

在论证过程中,对自己的“论证过程”进行评估时,可进行以下两个追问。

1.追问“逻辑关联”,即图尔敏论证模型中的“支撑”

一个基于关联的有效论证所面临的挑战是:如何找到可能性最大的那种解释。安东尼·韦斯顿的《论证是一门学问》中[3],对“可能性最大的关联”的示例见表2。

从表2可以看出,语段2中的“支撑”变得有效,在于作者在“读书”和“思想开放”之间补充了更多更加直接的关联:“读书会带来新思想的挑战,会展示生活的多样性。”在论证过程中,需要确定更多的信息,才能决定哪种解释最适合这个关联。可以试着用这样的方式对自己的论证过程中的“逻辑关联”进行追问,为观点提供有力“支撑”。

在指导学生进行写作时,教给学生从“逻辑关联”(支撑)的角度对自己的论证进行评估,尽量阐述清楚潜在的理由,这样,理由与结论之间的关联得以最大程度显现,使观点更加具有说服力。

2.追问“特殊前提”,即图尔敏论证模型中的“保证”

通常来说,理由背后的大前提是有效连接理由与结论的桥梁,但任何事物都有某种特殊的前提条件或处于特殊情境中。在论证的过程中需要将这个特殊前提揭示出来,并对其特殊条件或特殊情境进行批判分析。这样的过程通常能为自己的观点提供“保证”,使推理过程更加充分严谨,示例见表3。

从表3可以看出,语段2中,作者对“晋人之美”可能的特殊前提进行了充分揭示:“或许是政治黑暗、兵戈不息的时代使他们拥有了‘活在当下’的逍遥境界,不去考虑长远的规划。”固然存在这样的特殊情境,“晋人之美”的自由或许带有一些被迫使然,但紧接着对这个“特殊情境”进行了针对性地批驳,指出:即使存在这样的特殊情境,但晋人对于自己的人生终极目标也是有所追求并从未改变的。这就使前面的立论“自由而率性”的生活态度不再是一种被动消极的应对,而是一种人生的主动选择,更加凸显了晋人之“美”的精神境界。

因此,挖掘出“潜在前提”并对其进行追问反思,可以为自己的理由提供“保证”,使得理由能更加支撑观点,整个论证过程更加严谨。

四、“追问”的策略:考虑“反对意见”

人们在提出观点和进行论证时,通常仅从有利于自己的一方去考虑:哪些理由可以支持自己提出的观点?如果要让论证过程经得起“反方意见”的对质,则需对自己的论证过程进行不断追问:别人可能会针对我的这个结论从哪些方面进行驳斥?这样的追问,有助于作者重新思考自己的观点或论证过程。

站在“反方立场”对自己的论证进行追问的角度有很多。从图尔敏论证的六大要素来看,可以在观点提出时进行辩驳和限定,可以在论证展开时,对“支撑”和“保证”进行追问和批驳。同时,还可以对“数据”本身即论据进行追问:论据是否真实可靠?论据是否具有代表性?这属于论据的“选择”问题,此处不再展开。

总而言之,“图尔敏论证模型”简洁实用,可以从此模型的六大要素出发,对作者的整个论证环节进行追问。“追问”的过程不是一蹴而就的,是在假设可能的“反对方”的角度,对自己的结论反躬自省,对自己的论证过程层层追问。这样的训练过程可以教会学生在追问中不断校正自己的思维,完善自己的论证过程,从而有效提升自己的思维,这也是当前议论文写作教学的核心要义。

参考文献

[1]董 毓.批判性思维原理和方法[M].北京:高等教育出版社,2010.

[2]斯蒂芬·图尔敏.论证的使用[M].北京:北京语言大学出版社,2016.

[3]安东尼·韦斯顿.论证是一门学问[M].北京:新华出版社,2011.