高中语文微写作:内容、价值和实施

作者: 张丁丁

摘 要 统编高中语文教材坚持读写一体的编写理念,在单元学(研)习任务中设计了40余次微写作任务,主要涉及微文学、微短评、微脚本、微读书札记、微应用文写作。从单元阅读中生发微写作任务,具有三个层面的价值指向:建构个性化的阅读经验、彰显语文课程的工具性、发扬读写结合的优良传统。其实施策略主要有:以终为始,逆向设计;自主写作,互相点评;多元评价,命题引领。

关键词 统编教材 高中语文微写作 内容要求 价值指向 实施策略

从2022年9月开始,教育部正式在全国范围内推广使用统编版高中语文教材,这标志着我国高中语文教材结束了“一纲多本”的局面。该套教材在融入社会主义核心价值观教育、强化语文学科核心素养的养成、创新教材体系设计、优化单元内部组织、强化语言建构与运用等方面 ,均特色突出,亮点频现,可圈可点。[1]与人教版教材相比,统编版教材最明显的变化就是,以人文主题和学习任务群双线组元,坚持“读写一体”的学习理念,以单元学(研)习任务为主要抓手,力求改变单篇精讲精练的传统模式,追求单元教学的综合效应,突出语文学习的主体性、综合性和实践性。

通过对五本统编高中语文教材的单元学(研)习任务的考察,我们发现,教材中除了编排大作文写作(不少于800字)的教学任务外,还设计了形式丰富多样的微写作的教学任务。在实际教学中,多数一线教师比较重视大作文的写作训练,往往容易忽略微作文的写作训练。以下将从内容要求、价值指向和实施策略三个方面对统编高中语文教材单元学(研)习任务中的微写作教学进行解读,以期一线教师重视对微写作的训练,切实用好统编教材。

一、内容要求

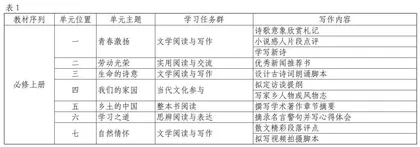

据笔者初步统计,在五本统编高中语文教材的单元学(研)习任务中,明确提出微写作任务要求的(不包含隐性微写作)共有40个,其分布位置和内容要求具体如下表。

经过分类整理,这40个微写作任务大致可以分为以下五种类型:

第一类,微文学写作,具体包括学写诗歌、创作小小说、改写诗歌、以“家乡的英雄”为主题自由写作等。微文学写作的主要特点是鼓励个性化表达、创意性书写、短时间内完成。

第二类,微脚本写作,包括设计古诗词朗诵脚本、撰写视频拍摄脚本、补写话剧演出本等。微脚本写作是语文与新媒体结合的产物,其主要特点是凸显语文学习的时代性、情境性、实践性。

第三类,微短评写作,包括以《<红楼梦>中的 》为题写一篇短文,品味其中的文化内涵;细读品味《红楼梦》中的诗词,撰写人物短评;从理性表达角度,写一篇史论散文短论;借鉴《史记》笔法,揣摩《苏武传》,写一则人物短评;写一篇短文,质疑课文观点或论证逻辑。微短评写作是特定视角下的文学审美与鉴赏,其主要特点是角度明确、评价深刻。

第四类,微读书札记写作,主要有读书札记、文章评点、文章摘要三类,具体包括诗歌意象欣赏札记、小说感人片段点评、撰写学术著作章节摘要、摘录名言警句并写心得、散文精彩段落评点、写一段词语积累心得、撰写一词多义学习笔记、写一则作品语言札记、对重要观点写出思考、就课文存疑写出看法、用一段话或图表揭示概念间关系、就小说手法写一则读书札记、就某个角度写读后感、为论文写一段200字提要、续写故事梗概、课文旁批评点、就作品新闻性和文学性的统一写一篇札记、为古代散文写评点等等。微读书札记写作在单元学(研)习任务中出现频次最高,共有20次,其主要特点是通过自主的语言实践活动让学生学会阅读。

第五类,微应用文写作,主要包括学写优秀新闻推荐书、招聘启事、跨媒介宣传推广方案、友人书信、发言提纲、人物志、风物志、读书报告等。微应用文写作凸显了语文课程的工具性,其主要特点是实用性强。

统编教材中这40个微写作任务的共同特点包括以学生为学习主体、写作篇幅短小、凸显双线组元编写理念、基于课文阅读教学、坚持读写结合原则五方面。

二、价值指向

阅读和写作一直以来就是语文教学的两根支柱。统编高中语文教材守正创新,体现了课程整合的理念。这次教材编写,以往较为熟悉的阅读和写作分而治之的局面没有了,代之以高度融合的读写活动。[2]统编教材从单元阅读中生发微写作任务,具有三个层面的鲜明价值指向。

第一,建构个性化的阅读经验。阅读本就是学生的个性化行为,要珍视学生独特的感受、体验和理解,不应以教师的分析来代替学生的阅读实践。统编教材单元学(研)习任务中的微写作并非是独立设置的,而是建立在单元课文阅读基础上的。它强调的是读写结合,以写促读,促进学生阅读经验的个性化构建。可见,统编教材中的微写作力求改变教师大量讲解分析的阅读教学模式。单元学(研)习任务中明确要求学生撰写读书札记的微写作任务多达20次。读书札记相比较于人教版的课后习题,更突出单元阅读的主体性和开放性,旨在放手让学生自己去感悟、理解,学会欣赏与评价,培养创新精神和良好的读书习惯、方法。例如必修上册第一单元的学习任务中设计了诗歌意象欣赏札记微写作的任务。“诗歌之妙专求意象”,本单元有五首诗歌,若是教师按照传统教学思路,一首首地讲解分析给学生听,极其容易败坏学生欣赏诗歌的兴趣。而统编教材以诗歌意象欣赏札记微写作为抓手,统整五首诗歌的阅读教学,引导学生个性化解读诗歌,可以激发学生诗歌欣赏的想象力和鉴赏力,可以起到“由一篇到一类”的综合阅读效应,促进学生阅读经验的个性化建构,整体提升学生的阅读素养。

第二,彰显语文课程的工具性。语文课程是一门学习祖国语言文字运用的综合性、实践性课程。工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。[3]学会阅读与写作是一个现代社会公民的基本素养。语文课要担其大任,正如叶圣陶所说,学生须能读书,须能作文,故特设语文课以训练之。统编教材单元学(研)习任务中设计了一定数量的应用文微写作任务,包括新闻推荐书、招聘启事、宣传方案、发言提纲、生涯书信、读书报告等。这些都是在日常生活和社会交往中经常要使用的文体,凸显了语文课程的工具性作用。此外,微脚本写作任务的设计也顺应了新媒体时代对社会公民写作素养的要求,打通了经典文本与当今时代的阻隔,焕发了经典文本的时代生机,使阅读与写作相得益彰。例如,必修上册第七单元的学习任务中建议学生为《赤壁赋》拟写视频拍摄脚本,旨在引导学生分析文中的景与情是怎样完美融合在一起的,对经典文本进行沉浸式阅读与现代化演绎。单元任务中占比较大的读书札记微写作,旨在鼓励学生自主阅读,学会阅读,为学生养成终身阅读的习惯奠基。总之,单元学(研)习任务下的微写作彰显了语文课程工具性的本质——为适应生活需要而不断学习表达。

第三,发扬读写结合的优良传统。以写促读,以读促写,读写结合。统编教材坚持读写结合的原则,在单元学(研)习任务中设计了微写作,包括微文学、微脚本、微短评、微札记、微应用文。我国语文教育注重读写结合的传统由来已久,可以追溯到古代学者的批注式阅读,也叫评点。评点是我国古代文学批评的独特形式,明末金圣叹进一步把它发扬光大了。金圣叹评点的《水浒》、脂砚斋评点的《红楼梦》等都是文学史上的经典评注。一代伟人毛泽东特别强调“不动笔墨不读书”,格外重视阅读过程中的批注。长期以来,语文教学“少慢差费”的问题广受社会诟病,归根结底是老师讲得多而细,学生读得少而浅,导致学生的读写能力没有得到较大提高。鉴于此,统编教材单元学(研)习任务中设计了许多课文评点写作训练。评点是以学生的主动探究为核心的个性化阅读实践活动。评点范围基本涵盖了对字词句篇、语修逻文的批注,例如评点文章名言警句、精彩段落、表现手法、论证逻辑等。评点虽是个人的只言片语,但往往见解新奇。评点形式比较自由,内容可长可短,强调读思写的结合,是一种便捷有效、值得继续发扬的传统阅读方法。

三、实施策略

目前高中的写作教学整体堪忧,学生没有兴趣,作文缺乏真情实感,创意不足,套式化严重,教师指导也往往不得法,许多学校纯以应试作文技巧训练代替了日常写作训练,忙于应付考试。[4]要回归到统编教材微写作的内容要求和价值指向的应然轨道上来,还需构建基于微写作教学评一体化的实施策略。

第一,以终为始,逆向设计。教师需要对微写作任务进行二次开发,提供写作支架,包括相对应的文体知识和评价量表,并要善于将学生的微写作成果转化为课堂教学资源。以必修上册第一单元诗歌意象欣赏札记微写作任务为例,在正式写作之前要向学生简要介绍有关诗歌意象和札记文体的陈述性知识和程序性知识。同时,还要提供一份关于诗歌意象欣赏札记微写作的评价量表,供学生写作参照。基于读写结合的诗歌意象欣赏札记微写作,在本质上指向诗歌阅读教学,因此,要善于把学生的写作成果转化为课堂教学的生成资源,使教师的精细讲解让位于学生的分享点评,而教师适时引导,并总结提炼出这五首诗歌意象的解读内涵和方法。这样才能实现读写一体、学生主体的课堂理想。

第二,自主写作,互相点评。微写作具有灵活、快捷、高效、互动性强等鲜明的特点。在高一高二阶段要适当减少学生的机械刷题训练,要重视学生的微写作训练及其对语文学习的综合效应。除了可以将微写作置于课前当作阅读教学的预习任务和置于课后当作阅读教学的巩固训练之外,还可以将微写作置于课中当作阅读教学的当堂训练,便于学生在分享互动中生发课堂教学资源以及方便教师对学生的启发诱导。

第三,多元评价,命题引领。为了激发学生进行微写作的兴趣,建议采用多元评价方式。例如全班合作编辑微写作作品集,制作微写作成果展示海报,还可以在知乎或者微博等网络平台展示交流 作品。另外还可以以命题引导教学,将微写作融入命题测试中,既可以引导师生重视微写作,也可以避免高考命题的固化。实际上,近几年北京高考卷中已经命制了一道10分的微写作题目。微写作具有文体多样、情境特定、任务多样等特点,因此具有广阔的命题空间和实用价值。

参考文献

[1]王本华.统编高中语文教材的特点与亮点[J],语文教学通讯,2019(25):9-13.

[2]课程教材研究所等.普通高中教科书教师教学用书.语文:必修.上册[M],北京:人民教育出版社,2019.

[3][4] 中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S],北京:人民教育出版社,2020.

[作者通联:广东深圳市福海中学]