女性主义视域下高中戏剧课文中女性悲剧形象研究

作者: 瞿锦雯

摘 要 引导学生对戏剧的悲剧女性形象进行审美鉴赏,能够帮助学生树立健康性别观念,提升语文素养。本文借助女性主义批评视角,从女性自我意识、女性身体消费、男权审美心理三个角度解读五篇戏剧课文中女性形象的“悲剧性”,并从女性主体性、真善美追求、反凝视等角度挖掘她们身上崇高的“悲剧美”,期望为高中语文戏剧教学提供新思路。

关键词 戏剧 高中语文 悲剧女性 女性形象

女性主义理论是20世纪西方文学理论中的重要流派,它指的是在政治、经济、法律以及家庭等诸多方面,女性试图争取与男性同样平等地位的斗争。在漫长的发展中,女性主义批评理论的主要内容有波伏瓦提出的主客体理论,凯特·米利特、伊利格瑞等提出的女性主义美学理论,波伏瓦提出、伊利格瑞继承的身体消费批评理论等,它们解构了男性中心的文学传统框架,揭露了那些被忽略的部分。

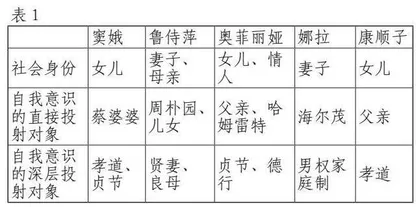

统编高中语文教材选编的五篇戏剧作品,塑造了多个男权视角下的悲剧女性——鲁侍萍、窦娥、康顺子、奥菲丽娅、娜拉等。本文基于女性主义视域,从女性自我意识、女性身体消费、男权审美心理三个角度解读她们的“悲剧性”,并从女性主体意志、真善美追求、反凝视三个角度挖掘她们身上崇高的“悲剧美”。

一、女性主义视域下戏剧女性形象“悲剧性”解读

鲁迅先生曾经说过:“悲剧是将人生有价值的东西毁灭给人看。”这句话含有两方面的内容,一方面是“价值”,一方面是“毁灭”,这是“悲剧性”的辩证法。从女性主义视域看,五位女性在自我意识、女性身体、审美呈现上遭到毁灭,展示出相似的悲剧性。

1.自我意识悲剧:父权社会的三重附庸

1949年,波伏瓦发表了著名的《第二性》,她提出“女人不是天生的,而是变成的。”[1]她在书中描述了男人如何将女人定义为他者,以男性为主体,以女性为客体,引出了“主客体理论”。在传统的父权论述中,女性被安放在主体经验之外的客体位置,被隔绝在知识的主体之外,无法参与政治经济活动,只能在“镜像化”[2]的对象的身上找到存在。父权文化下的假我角色一开始就取代了具有独立自我意识的真我,并且长期处在浓郁的父权文化氛围中,会不断加深对于假我的想象性认同。在女性被“客体化”的过程中,女性的社会存在基本上只有三种:“儿子的母亲”“父亲的女儿”“丈夫的妻子”。

首先是女儿。在漫长的社会发展中,女儿这个客体身份,还经历了一个潜在的与“父性”对应的“孝”同化过程和“贞”与“美”的异化过程。窦娥把孝顺蔡婆婆作为自己的人生信条,坚持守寡最后死去。在第二折中,面对公堂上非人般的拷打折磨,窦娥都宁死不屈,可是当她听到太守威胁说如果她不认罪便要殴打她的婆婆时,为了使婆婆免受皮肉之苦,窦娥竟然不惜以自己的生命为代价,脱口而出:“住住住,休打我婆婆……情愿我招了罢。是我药死公公来”。而当“贞”与“孝”发生冲突时,窦娥是一个坚决的“贞节”卫道士。当窦娥看到婆婆要招张驴儿父子上门并有妥协之意时,她直截了当地表现出了内心的不满:“怪不的女大不中留,你如今六旬左右,可不道到中年万事休!旧恩爱一笔勾,新夫妻两意投,枉教人笑破口……”窦娥的一生都在践行着“好女儿”的身份,她的自我意识来源于蔡婆婆对她的投射,深层来说正是贞节与孝道对她的规训。

奥菲丽娅也是如此。奥菲利娅一出场,身边就围绕着男性的命令,她在这些男性的凝视之下扮演着“好女儿”“好妹妹”“好情人”的角色。但奥菲丽娅的悲剧性不仅在于此,更在于她仅有的“女儿”“情人”“妹妹”身份也相继崩塌,失去了存在价值的她最终走向疯狂是必然的。第一次“情人”身份的幻灭,来自哈姆雷特由于内心痛苦不择途径的一种宣泄,伤及无辜。第二次“女儿”身份的毁灭则给了奥菲丽娅致命一击,过去的情人杀死了自己的父亲,奥菲丽娅唱着:“雪白尸衣撒满了那鲜花,带露的鲜花在淌泪,情妹妹的珠泪如雨下”,这正是一颗对邪恶毫无准备的心所感受到的强烈的痛苦,奥菲丽娅被动地承担着男性们带给她的悲剧。

其次是妻子。“妻子”这个社会角色的主要功能有两个,一为生育,二为内助。妻子一般被政治、经济排除在外,只负责家庭琐事。而恩格斯在一百多年前提出了妇女解放的三个先决条件,其中的首要条件就是妇女参加社会生产。“妇女的解放,只有在妇女可以大量地、社会规模地参加生产,而家务劳动只占她们极少的工夫的时候才有可能。”[3]鲁迅先生也在《伤逝》中说:“人必生活着,爱才有所附丽。”女性解放的根本条件是经济独立、生活独立,基于此才能实现人格独立和爱的自由。娜拉却是个例。娜拉一出场,就被展现了一个像孩子一般天真、活泼、无知的形象,在海尔茂为其建构的“小宝贝”“小鸟儿”等温床中,她赋予自身“贤妻良母”的社会身份。在意识层面,她以脱离现实的眼光看待周围的人与事,在幻想的天地里,盲目坚信“托伐那么痴心爱我”,以至于她沉没于幻想,并没有工作的想法并以此为乐,把自己框定在“美满家庭”中。当借债事故东窗事发后,娜拉自我建构的形象在丈夫的谩骂中轰然倒塌,一跃变成了“伪君子”“撒谎的人”“下贱女人”,在这可笑的转变中,娜拉的社会身份丧失,她对于自己是谁、该去哪也充满着迷茫。

最后是母亲。“母亲”的功能往往是生育与养育,而在漫长的历史演变中,又扛上了“为子女无私付出”的枷锁。鲁侍萍跳河以后偶然获救,此后唯一能支撑她活下去的理由就是把年幼的儿子养大,也即“母亲”身份赋予的责任感。为此,她隐忍苟活:“一个单身人,无亲无故,带着一个孩子在外乡什么事都做。”鲁侍萍的生命意识建立在为人母者最高尚的牺牲精神之上,正如她对待周萍的态度:“哦,你以为我会哭哭啼啼地叫他认母亲吗?我不会那么傻的。我明白他的地位,他的教育,不容他承认这样的母亲。”鲁侍萍把母亲想念儿子的天性压抑住了,一方面来自她对于社会法则的清醒认知,另一方面也是她通过神话“母亲形象”来填补内心的极大的空虚。

2.身体消费悲剧:在物化中“失语”的女性

“身体消费”在社会性别的研究视域中,被认为是男性价值取向对女性身体的支配。男权社会里,女性的身体都被贴上了商品属性,并处于“失语”的境地。

金钱是女性身体被消费的最主要结果。在《茶馆》课文选段中,康顺子是被父亲康六卖给庞太监为妻的可怜女孩,此时人物之间的对话尤为耐人寻味:“爸爸不是人,是畜生!(康六)我,我……(康顺子)来见总管!给总管磕头!(刘麻子)我……(康顺子)”可以看出,在这场卖女儿的闹剧中,康顺子全程没有发出一点声音,她想说的话都被掩盖在省略号之中,周围男性的话语淹没了她表达的可能。此外,若康顺子真的可以发出声音,她是否真的会抗争父亲的决定呢?面对贫困到无法生活的家庭,康顺子在被绑来之前或许就已经被迫做出了同意卖身的选择,而此时的省略号,则更多地包含着无奈和对不公正命运的无声控诉。

窦娥则经历了被物化为金钱和生育工具两个阶段。妇女对于何时何地、用哪种方式、由谁来使用她的身体几乎没有自主权。窦娥被卖作童养媳以偿还高利贷,她被物化为金钱,也奠定了其悲惨命运的基调。此后,窦娥对婚姻的选择权力完全被剥夺,彻底沦为男性的性欲和生育工具。但戏曲未对她的心理有丝毫的揭露,可见窦娥已然接受了这样被物化的结局,失去了“发声”的欲望。鲁侍萍则被物化为美貌的“性工具”。周朴园一直在心里构建出一个年轻漂亮、单纯可爱的鲁侍萍,他爱的也是这个任他拿捏的梦幻泡影,当年老色衰的鲁侍萍带着一腔“恨”“悔”“苦”重新出现在周朴园眼前时,他的神情“忽而严厉”了,因为此时的鲁侍萍早已没有了作为爱情商品的价值。

娜拉被物化的结果与其他四人不同,她在长期的规训中沦为海尔茂圈养的宠物。早在娜拉结婚前,与父亲生活时,她就已然成了“失语者”。她从来不敢把自己的真实想法告诉父亲,娜拉的失语便是对父权社会男人权威的惧怕。另一方面娜拉的失语也源于海尔茂不把娜拉当作平等的配偶,他说:“娜拉,整整八年了——还不止八年——从我们初次相识开始,我们从来就没有在正经事上认真地谈过话”。在那个社会背景下,整整八年里娜拉的精神被丈夫禁锢着,她必须遵守男权社会为女性制定的种种潜规则。

3.审美呈现悲剧:男性作家的审美补偿

在女性主义美学理论中,女性主义者认为传统美学对女性的认识及界定已经根深蒂固,充斥着父权社会的价值观念,连理论本身的知识论与世界观也是父权文化的产物。女性主义艺术家相信艺术不能超载社会阶级或性别,相反,艺术具有政治性,也经常受到文化环境的影响[4]。在男性剧作家的戏剧作品中,均能看出男性在审美层面形塑女性,借以补偿自己的审美缺失、承载无法达成的理想。

窦娥被形塑为“善良美丽、知书达理的才女”。这一类女性往往有才情、美好、单纯,从来不怀疑社会秩序存在的合理性。她们不为自己着想,有时也有个人的诉求,但诉求一旦遭到阻碍时,她们会马上放弃,她们的情感是含蓄压抑的,是男性权利与欲望的对象物,是作家情感理想的载体。以窦娥为例,有诸多学者指出,关汉卿写作《窦娥冤》与当时的社会背景关系密切,因此窦娥的形象也带上了反对蒙古族统治者审美的审美反抗性与抒发文人理想的载体性的因子。元代社会早已失去了汉族传统审美里的“礼”“诗”“含蓄蕴藉”,此外,女子改嫁等都是寻常之事,于是,“文学创作中以此为素材,通过‘从一而终’贞节观念之类的伦理道德之宣扬,以达到贬斥异族统治的民族目的,成为元杂剧作家的一种通常表现手段。”[5]可以看出,窦娥身上的美丽善良、有礼有节,一方面蕴藏着男性作家的审美旨趣,另一方面还承载着文学艺术反抗统治的浓浓民族情绪。也因此,作家无法关照到窦娥幽微的内心世界,窦娥身上的“贞妇”属性太过强烈,以至于其命运的苦难本质被掩盖,读者往往沉浸在歌颂其反抗精神与忠贞品质之中。

与古典戏曲不同,中国现当代话剧里的女性形象往往介于传统与现代之间,她们大多存在于“金丝鸟”般的“怨女”寓言里,总是受制于自然人性法则与社会法则的拉扯。当三十年后的鲁侍萍再次与周朴园相遇时,她要做的是,要么放弃已经觉醒的阶级意识,依从自己的情感激动,要么彻底消泯自己的情感而反抗,“然而鲁侍萍却企图超越这种两难选择走出一条既合乎情感法则又容于社会法则的路来。”[6]在无限痛苦中,鲁侍萍走到了悲剧的深渊,“她疯了整整九年。”[7]曹禺先生揭露出鲁侍萍作为单纯善良的女佣所原生的悲剧性——爱了、恨了却都无法完成,不能爱、不能恨却不得不爱、不得不恨,一生都受困于爱与恨中。借此,曹禺完成了对文学史上“弃妇怨女”形象的转型。

与东方剧作家不同,西方世界里的男性剧作家笔下的女性往往是衬托英雄男性的配角,是在一定程度上作为满足剧作家体验“英雄救美”的工具人。奥菲丽娅代表了一种至纯至净的灵魂,因而在覆灭之中更有震撼人心的美。哈姆雷特与奥菲丽娅都因为失恋而痛苦,但她却只能躲在阴影里独自徘徊落泪,人们赞美她的美貌,可怜她的遭遇,却不能像闻听哈姆雷特的内心一样去闻听她的内心,她成为了哈姆雷特痛苦的一个回声,一个阴影。在莎士比亚的审美观里,奥菲丽娅只要“美”就够了,至于她是否有灵魂,不构成戏剧的重点,不值得被书写。

二、女性主义视域下戏剧女性形象“悲剧美”挖掘

悲剧美指“人类心理上的共鸣,人趋向于发掘事物的美好性,但现实却总和理想相背离,所以每个人都处于理想和现实的煎熬中。”[8]在这个意义上,悲剧美可被理解为通过不完美去展现残缺美,从而引起反思。从女性主义视域看,五位悲剧女性或建构了女性主体性,或不懈追求真善美,或拥有反凝视的女性力量,展现出色彩各异的悲剧美。

1.于毁灭中觉醒的女性主体意志

窦娥是一位敢于反抗、敢于呼号的女子,在石破天惊的“三句誓言”中,窦娥的生命遭到了彻底的毁灭,却爆发出觉醒的主体意志,定格了生命的力量之美。

窦娥时时刻刻不忘贞烈孝顺的理想准则,誓死也要坚守自己的价值观念。而更值得注意的是,这种反抗、坚守,并不是封建愚昧压迫下的典型女性毫无灵魂的逆来顺受,而是一个独立的有思想的个体,对当时道德规范的主动认同和归附。窦娥在临死前这样唱到:“我不要半星热血红尘洒;你道是暑气暄;你道是天公不可期;浮云为我阴,悲风为我旋……”在这段话中,窦娥多次强调“我”、“你”的人称代词。窦娥是如此勇敢地把“我”摆在了天地众生之间,以孱弱的肉体做出最后的抗争。不仅如此,窦娥超越了时空而对话,从邹衍到东海孝妇,再到“官吏无心正法”,窦娥是在为全天下的人发声。这场戏中,作者正是通过窦娥对其曾经迷信过的命运的主宰——天地的质问与否定,从积极方面表现了被压迫者的觉醒和愤怒,唱出了慷慨悲壮的心声。这样一个按照统治阶级思想塑造出来的驯顺女性,最终成为敢于向封建统治挑战,向神抵挑战的叛逆形象,实现了女性自我主体性的主动建构。