勾连历史时空,审视史传作品的思辨性阅读

作者: 胡婧

摘要:《屈原列传》作为史传文代表,学生在文言释意和内容理解上没有很大的困难,但是对历史人物的认识上却呈现现代化的标签和不解误读。本文通过学情和单元研习任务,聚焦“史传所叙人物史料的真假、史传所叙人物的方法、史传人物历史选择的思考”三个任务,完成情境任务“《屈原纵横谈》发言稿”的写作,实现对屈原的思辨性认识。

关键词:《屈原列传》;历史真实;太史公变调;人格理想

史传作品具有文学和史学的双重特质,做到了历史科学和文学艺术的有机统一,它们既是历史著作,又是文学著作。正因为这样的特点,这类以历史人物际遇为主,叙事性强的史传作品,相对于其他文言作品,学生更容易阅读,但是也存在很多诸如对历史人物行为的认识流于标签化、现代化解释的问题。如何精准地根据学情开展有效的史传文学的阅读,是一个值得研究的问题。《屈原列传》是统编本高中语文选择性必修中册第三单元第9课的两篇史传作品之一。本单元另有《过秦论》《新五代史伶官传序》两篇文章。本单元的人文主题是“回到历史现场”,两篇史传、两篇史论很好地体现了此主题,四篇作品共同构成了“中华传统文化经典研习”学习任务群。所选的两篇史传,兼具史学和文学的双重特质,彰显了史家的传承,但也各具特色。其中节选自司马迁《史记·屈原贾生列传》的《屈原列传》就在开创纪传体通史的同时体现了“太史公变调”的春秋笔法。作为人物传记,在文言释意和内容理解上,学生没有很大的障碍和困难,但是对历史人物的认识上却呈现现代化的标签和不解误读。所以如何带领学生基于文字,在理解文意的基础上,整体把握历史人物的形象,理解作者的思想内涵,认识其文化价值,体会史传的叙事艺术,是这个单元的主要学习目标。笔者结合学生在预习中提出的篇幅长内容多的问题和单元学习目标,主要采取了基于学生问题解决的思辨性阅读之旅的教学设计方案,以下是整个教学过程的记录思考。

一、根据学情和单元研习任务,设置任务情境

《屈原列传》选自《史记·屈原贾生列传》,是一篇合传,课文节选部分主要是屈原的生平内容,这是记载屈原生平事迹最早、最完整的文献。对于屈原本人,学生只是知道:爱国诗人、投江、端午节、吃粽子等等这些标签化认识和附会性的故事,甚至还有学生认为屈原就姓屈。在课前预习作业中学生也提出了很多问题:

马嘉雯:为什么屈原个人的传记,用大量篇幅写楚国的沉浮?

林昕玥:为什么要大篇幅写楚国的故事?故事与屈原的关系并不大,屈原仅仅提了两个建议而且均未被重视?

周鑫阳:花费大量笔墨记叙楚怀王与楚国衰亡史,与屈原有何关系?

叶锦添:本文是为屈原做传,但是第4-7段用大量笔墨写楚王屡屡中计、楚国命运这些和屈原关系不密切的事情。(屈原仅在“劝怀王杀张仪未果”“劝怀王勿赴秦未果”中短暂出现,是否偏离主题,详略不当)

秦朗:史传以人物为中心,为何花笔墨写楚怀王受骗以及屈原死后楚国灭亡的内容?为何太史公最后爽然若失?

李紫萌:文章大量段落写秦楚战争,与屈原关联不大,是否背离了主题?

陈诗涵:屈原列传却在中间花大量笔墨详细记载楚国逐渐失落的原因,是否详略失当?

孙雨晨:全文双线并进,写屈原之死和楚国灭亡,作者真的是记录屈原吗?还是以屈原为引实际指出治国之道,劝诫统治者?

董柏麟:标题是史传,是以刻画人物为主体的,而在中间部分却对楚国历史花了大量笔墨,没有提及屈原,其用意是什么?

陈钱扬:全文对屈原言行的记录很少,而更多记述怀王如何被内外蒙蔽,这是为什么?

以上问题可以看到,都集中在:史传以人物为中心,为什么大花笔墨写楚国的沉浮和评论?

周鑫阳:为何要记述屈原与渔父的对话?

陈菲思:试图劝屈原不要轻生的渔父为何没有成功?难道屈原只有赴死这一条路以证忠心与清白吗?

李紫萌:为什么渔父有如此深厚的素养、思考?渔父是否是杜撰出来的?如果杜撰符合史传文学的要求吗?

张鹤立:屈原一时冲动投江的举动细细想来是否合理?

孟勖:渔父真的存在吗?

陈钱扬:倒数第三段对话只有屈原和渔父两个人,作者又是如何知道谈话的具体内容的?如果这段话是虚构,那么作者这段文字的写作意图是什么?

以上问题可以看到,都集中在:为什么写一个如此假的与渔夫对话?

胡裕栋:为什么不像其他不得志者一样苟活或去别的国家实现抱负?(底线与尊严)

黄丁轩:屈原完全可以在保持自身品格的情况下活下去,为什么自杀呢?难道,当时的“士”一定要有所用吗?可是不活下去怎么知道有无转机呢?

叶锦添:屈原为何如此忠于楚国?或许到了别国可以更好地践行自己高洁美好的节操志向?

罗运栋:屈原如此有才,在楚国不得志,为何不到别国一展宏图?

蔡奇辰:为何屈原被放逐甚至宁死也不愿背弃楚国而为他国君主谋划?这是否是愚忠?为何屈原宁死也不苟活?与世俗为伍真的有错吗?

于为:自杀的行为一直很有争议。从现实角度看,活下去留有用之材日后报效国家是最正确的方式。(或许对屈原而言不然,那为什么)

吴若轩:屈原为何要如此执着于楚国?

孙雨晨:屈原为了楚国一意孤行,不去他国任职,乃至殉国,如何做到?凭一身正气的信念吗?为了一个昏君谋事,被放逐还心忧楚国,值得吗?

陈炜斌:屈原为何要在一棵树上吊死?不能像结尾所言去别的国家吗?国家兴亡莫非只是因为一个人或者几个人吗?

邢明泽:屈原无故遭贬,又不得信任,却又为何不离开祖国以求安身?屈原的舍生忘死,这样人神性的体现,究竟是从哪里产生的?怎样的时代条件才能产生屈原这样的人?为什么如今社会中这样的人消失不见?

以上问题可以看到,都集中在:为什么屈原至死不离楚国?屈原最后的抉择是自投汨罗江,屈原真的除了死就无路可走了吗?

细看这三个学生提出的最多的问题,可以发现,学生的问题主要集中在:史传所叙人物史料的真假、史传所叙人物的方法、史传人物的选择的质疑。学情是教学的起点,基于起点开始教学设计方为精准教学的第一步。再根据本单元的单元学习目标和单元研习任务中涉及到史传作品的内容(如下),进行教学内容的精准选择。

单元学习目标:学习本单元,要“回到历史现场”,鉴赏作品的叙事艺术和说理艺术,领会其中体现的历史观念、家国情怀和担当精神。

单元研习任务:1.组织一次主题为“历史人物纵横谈”的专题讨论会。从课文涉及的主要历史人物中选择一位,谈谈你对他的认识和评价,以及从他身上汲取的精神力量或获得的经验教训。2.从本单元课文中提取有效信息,为历史人物屈原、苏武或李存勖整理一份简略的人物年表;或根据《过秦论》的叙述,做一份秦的兴亡简史。3.探究史传文学的叙事艺术:巧于构思,精于剪裁,长于表达。4.在叙事中穿插议论,并在文末以“太史公曰”点题,直接发表对人物的看法和评价。借鉴这种写法,揣摩《苏武传》中班固对苏武的认识和评价,尝试以班固的视角,写一则人物短评。

据此,我们可以设置一个能把学生疑惑融合其中并需要学生参与完成的任务情境: 完成《屈原纵横谈》发言稿,实现对屈原的重新认识。为了完成这个任务,学生讨论需要分解为三个小任务:第一,梳理屈原际遇;第二,理解他人对屈原的评价,主要是司马迁;第三,表达自己对屈原的再认识。最后基于以上,完成《屈原纵横谈》的发言稿。实际上,这也实现了历史人物纵横谈的纵横二字的意思。纵是指时间脉络,横指横向的比较,纵横谈是指从时空角度谈对人物的认识和体会。

二、围绕任务和情境,开展思辨之旅

活动一:梳理传主际遇,明确史料的真实性表现

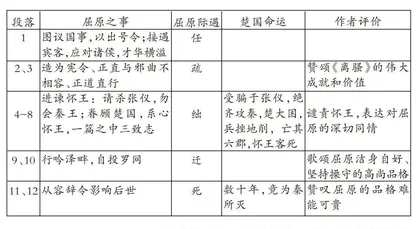

根据课文,我们可以逐段梳理屈原的际遇,概括文意,完成表格。

通过梳理,可以直观看到,文章按照主要事件顺序,叙述了屈原一生的主要事迹。其中,也能直观发现人物传记中三多,即对楚国历史的叙述多;对屈原事迹概述性叙述多;评价议论文字多,呈现出与以往纪传体不同的一面。这也印证了前面学生的疑惑,体现了教学的精准。

于是带着学生继续推进思考:为什么人物的传记,写楚国的多,写人物的过于概述?还有这么多评论?关键还有看起来很假的与渔父的对话?对于前一个问题,有学生直接接话说:“这样写,可以显现出屈原对楚国的重要性,从而更加凸显屈原的能力和才华。而且评价部分就很直接褒扬了屈原作品的高超和人品的高洁。比如第三段说的“虽与日月争光可也。”对于渔父的对话,则认为屈原写过《渔父》的作品,这个与渔父的对话,更像是屈原和自己的对话,有些类似《前赤壁赋》中的主客问答。

我趁机“撩拨”学生:这是一篇纪传体史书中的篇目,实际上历史上的楚怀王并没有如此昏庸,用想象渔父对话和省略楚怀王的这种能力,是不是太不真实,如此不真实的史料,是不是不符合史书的“秉笔直书的实录精神?课堂中,学生陈钱扬则在沉思中回答:“作者的有意简化省略创作是不是背后有一种意图,是史家意图。”

史料假 ①楚国衰败的详写;②与渔父的两次对话。

第一次:渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”

第二次:渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世皆浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?”

历史真实 ①楚怀王;②屈原有《渔父》作品。

历史家的真实 将人物的命运置于社会历史的大背景中表现,展现了人物的个人遭际与国家命运的息息相关,小人物和国家大命运一起浮沉,人物的悲剧性色彩更浓。

第一次对话揭示出屈原的悲剧是时代的悲剧:面对“举世混浊”“众人皆醉”的现实,要么放弃理想,随波逐流,与众人同流合污,失去的是理想,收获的却是实利;要么坚守理想,保持自身高洁品性,不受尘世的玷辱,失去的是利益甚至生命,收获的是“与日月争光”的崇高。

第二次对话呈现两种人生态度的对比:通过对渔父的质疑表明态度,表现屈原即使身处污浊环境,仍然保有内心美好节操志向的伟大心灵,借渔父的质疑更加强调了这种不与世俗同流合污的风气,使得文章带有浪漫主义色彩。

这两次对话实际上是一段精辟的人生哲理的议论:既评屈原之志,亦抒太史公之情。蕴含了作者对屈原人格的赞扬和景仰,对黑暗势力的强烈愤慨,对屈原的同情惋惜。

真实是有不同维度的,基本层面是“事实的真实”,即确实发生,有明确依据;更高层面则为“想象的真实”,也许没有明确的依据,但通过历史学家的严密推导,是能够成立的。[1]作为一位历史学家,不仅要做一位记录者,更要做一名开拓者;作为读者,我们需要知道的不仅仅是既定事实,更希望历史研究者引领我们能够探索未知的领域。这才是历史学的奥秘,也是历史学家的魅力所在。至于在人物传记中这么多评论也有更多意味。

活动二:领悟作者评价,明确史传叙事艺术特色

从梳理人物际遇中,我们可以看到:史传的特点通常是客观记述,而司马迁为屈原作传却融入了大量议论,这是一种“传”“评”结合的方法。从议论中确实可以直观看到司马迁对屈原的褒赞,但是还有其他含义吗?尤其是文中最后一段“太史公曰”的文字到底表达了司马迁对屈原怎样的看法?

太史公曰:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材游诸侯,何国不容,而自令若是!读《鵩鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”