《昆明的雨》教学设计

作者: 林豫 刘少鸾

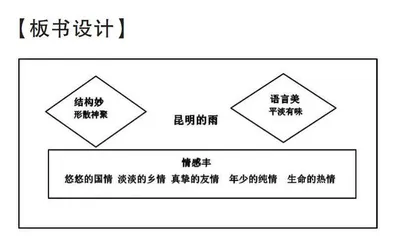

摘要:汪曾祺的写景抒情散文《昆明的雨》是一篇内涵丰富,充满美感和诗意的美文,其中有景物的美、滋味的美、人情的美、氛围的美。本教学设计力图借助教材里的“阅读提示”,让学生美读全文,涵泳文字,品读句段、联读材料,感知形散神聚的结构美,欣赏平淡有味的语言美,体悟意蕴丰富的情感美,理解汪老在生存困境背后的生命超然和闲适淡泊的人生态度,提高学生对散文的鉴赏能力。

关键词:写景抒情;形散神聚;平淡有味;意蕴丰富

【教材分析】

八年级上第四单元,选编了《背影》《白杨礼赞》《永久的生命》《我为什么而活着》《昆明的雨》这几篇文学作品,归属于“文学阅读与创意表达”任务群。学习本单元,让学生浸泡在作品中,反复品味,欣赏语言,领会作品的情思,并体会、理解作者对生活的感受和思考,了解不同类型散文的特点,培养审美情趣,丰富精神世界。

汪曾祺曾经说过:“我想把生活中真实的东西、美好的东西、人之美、人的诗意告诉人们,使人们的心灵得到滋润,增强对生活的信心、信念”。《昆明的雨》正是这样一篇充满美感和诗意的自读课文,其中有景物的美、滋味的美、人情的美、氛围的美。阅读本文,一是要引导学生读懂汪曾祺散文“形散神聚”的特点,拾取生活中的琐细事物:肥大的与不太好吃的菌子,火炭般的杨梅,带着雨珠的缅桂花,还有卖杨梅的苗族女孩,分送缅桂花的房东母女,更有莲花池边酒店里与友人的小酌……用“我想念昆明的雨”为线索将这些零散的素材聚拢起来,鲜活、立体地描绘出一个“明亮的、丰满的,使人动情的”昆明雨季。二是要引导学生从作者平淡自如、娓娓道来却饶有趣味的叙述中,圈点批注,并通过朗读加以品味,体会平淡有味的语言特点,提高语言赏析能力和表达力。

【学情分析】

本单元的教学对象为八年级学生,学生此前已接触过不少散文,在前面写人记事散文《背影》、托物言志的《白杨礼赞》和哲理散文的学习基础之上,这篇写景抒情散文的学习,是对散文类型的一种丰富,也是散文知识的一次建构,更是散文审美的一次进阶。学生已在七上接触了写景抒情的散文,如《春》《济南的冬天》,七上的写景抒情散文单元任务仅是“边读边想象文中描绘的情景,领略景物之美;品味语言”,而本单元的任务则是“反复品味、欣赏语言,体会、理解作者对生活的感受和思考”。因此,学生在学习本课时,要在以往的写景抒情散文学习基础上, 感知课文内容,进一步体会文章表达的情感,理解作者对生活的感悟和思考,丰富精神世界,提高对散文语言的赏析能力。

【教学目标】

1.美读,感受散文形散神聚的结构。(重点)

2.细读,欣赏散文淡而有味的语言。(重点)

3.品读,体会散文意蕴丰富的情感。(难点)

【教学准备】

1.诵读全文,初步感知文章内容。

2.了解文后“阅读提示”,提取信息。

3.知人论世,搜集作者相关资料。

【教学过程】

导入:在中国当代文学领域,汪曾祺也是一位很有鲜明特色的作家,尤其是他的散文独具魅力。

请同学们齐读“阅读提示”中有关语句。

屏显:

“记忆中昆明雨季的景、物、事一幕幕展现开来:肥大的仙人掌……文章信笔所至,无拘无束,看起来有些‘散’,但其中贯串着一条情感线索——对昆明生活的喜爱与想念。”“本文正是这样一篇充满美感和诗意的作品”。

下面我们就来读读这篇美文。

活动一:美读,感知形散神聚的结构美

1.文章标题为“昆明的雨”,全文共有十一个自然段,但只有第四、五段在写雨。(齐读第四、五段),请你说说,从朗读中你感受到昆明的雨季有什么特点呢?

明确:昆明的雨季是绵长的,但不会让人气闷,而是让人感觉舒服;是明亮的,丰满的,使人动情的;是浓绿的。

过渡:那么其它自然段写了些什么内容呢?请参考“阅读提示”第一自然段。

学生交流分享,教师适时跟进点评。

预设:

景/物:肥大的仙人掌、好吃的或不大好吃的各种菌子、火炭般的杨梅、带着雨珠的缅桂花,木香花。(琐细之景)

事:为宁坤作画与友人在莲花池边小酒店小酌。(小事)

人:卖杨梅的苗族女孩、分送缅桂花的房东母女;一起赏雨的友人。(凡人)

师点拨:汪曾祺的散文,就是这样,总是关注凡人小事和一草一木的琐细之景,从而使他的散文具有景物美、滋味美、人情美、氛围美。

过渡:这些内容,与昆明的雨,有何关联呢?咱们进一步细读。

2.细读,理解所写内容与“昆明的雨”的联系。

请用“如果没有了雨,……就不会(有)……”的句式,勾连所写内容与“昆明的雨”的联系。

示例:如果没有了雨,倒挂的仙人掌就不会开花,就不会有湿润的空气,昆明人家的门头,就不会有浓绿的生机与情趣美。

预设:

(1)如果没有了雨,昆明草木的枝叶里的水分就不会达到饱和的状态,就不会是浓绿的,让人感受到的景物美。

(2)如果没有了雨,昆明的菌子就不会疯狂生长,作者就不会品尝到各种好吃的菌子,也就品尝不到滋味美。

(3)如果没有了雨,即使有卖杨梅的苗族女孩儿的吆喝,也不会有“卖杨梅——”娇娇的声音,使得昆明雨季的空气更加有柔和的氛围美了。

(4)如果没有了雨,昆明就不会有雨季的缅桂花,房东也不会给他送来用七寸盘子盛着满满的缅桂花,就不会感受到昆明那种浓浓的人情美。

(5)如果没有了雨,就不会有“莲花池外少行人,野店苔痕一寸深。浊酒一杯天过午”的小酌经历和感受不到氛围美和情味美。

(6)如果没有了雨,密匝匝的细碎的绿叶,数不清的半开的白花和饱涨的花骨朵,就不会那么精神抖擞;有了雨的滋润,草木才这么旺盛。

(7)如果没有了雨,就不会让作者感到很舒服,也就没有《昆明的雨》这篇散文了。

(8)如果没有了雨,作者就不会到莲花池看到着比丘尼装的陈圆圆的石像,(“传说陈圆圆随吴三桂到云南后出家,暮年投莲花池而死”)也就不会渲染出一种淡淡的凄凉,就不会勾起同是天涯沦落人的作者内心的乡愁,就不会想起李商隐的《夜雨寄北》,也正因有了如此的共鸣,所以,这里也就蕴含着历史人文美。

……

小结:这些内容就呈现出一个“明亮的、丰满的、使人动情”的昆明雨季,给人恬淡闲适的感觉。雨,既是描写的对象,又是写作的缘由。没有雨季,也就没有这些独具特色的一幕幕情景,因为有了雨,昆明才有了别样的美。

正因为这样,作者才在文中反复说“我想念昆明的雨”(开头、结尾)。

过渡:你认为作者仅仅是想念昆明的雨么?我们再来深入品读。

活动二:细读,体悟意蕴丰富的情感美

1.结合下面两则材料,联系全文,说说你的理解。

资料一 1944年的中国社会背景:此时中国正遭日本铁蹄蹂躏,争战不断,国破家亡,亲人离散。吴三桂和陈圆圆的故事:曾经“恸哭六军俱缟素,冲冠一怒为红颜”,而今“受冷出家为尼,孤独暮投清池”。一代红妆豪华落尽,归于寂寞。昆明是她埋骨之地,不是她魂归之所。

资料二 本文写于1984年。作者曾于1939年孤身一人,在战乱中背井离乡到南迁昆明的西南联大求学。1946年才离开昆明,整整7年多时间,昆明雨中闲适恬然、美好和谐的生活,还有那只单脚着地、安适地睡着的鸡。时隔四十年后,依然让他念念不忘,可见作者对离乱动荡的日子里能有一段安稳宁静、闲适和美的生活无比的思念和珍视!

学生交流分享。(略)

明确:作者不只是想念昆明的雨,那记忆中美丽的景、细小的事、普通的人都成为汪老怀想一生的梦,原来他想念的喜爱的是在昆明的那段生活,那段岁月。

师:“我想念昆明的雨”,就成为贯穿全文的线索,将那些记忆中零零散散的美丽的景、细小的事、普通的人串连起来,表达出作者对那段生活的独特感受,形成了散文“形散神聚”的结构美。

过渡:通过交流,同学们对汪老的认识又进了一步。

2.体悟汪老的丰富情感

请你用这样的句式表达自己对汪老的认识:

四十年前,

真实的昆明生活是_________________________

汪曾祺先生回忆的昆明生活却是

与其说汪老是怀念、喜爱昆明的雨

不如说是_________________________

预设:

四十年前,

真实的昆明生活是争战不断,国破家亡,亲人离散的;

汪曾祺先生回忆的昆明生活却是 闲适恬淡,美好和谐,安稳宁静的;

与其说汪老是怀念、喜爱昆明的雨

不如说是怀念珍视在离乱动荡日子里的那段安稳宁静、闲适和美的生活经历。(或对昆明雨季的思念,昆明生活的眷恋,对青春岁月的怀念,对平静生活的想念)

师小结:文字往往传达的是思想,是感情。文中那悠悠的国情、淡淡的乡情、真挚的友情、年少的纯情、生活的诗情、生命的热情,无不体现出汪老那段昆明生活最丰富的情感。

所以,那个午后与友人雨中小酌赏花情景,四十年后作者仍念念不忘,以诗温存(齐读):

莲花池外少行人,野店苔痕一寸深。

浊酒一杯天过午,木香花湿雨沉沉。

师:《昆明的雨》写的是凡人小事,琐细景物,作者却能用平视的眼光向读者展示出战乱动荡年代中的安稳、闲适、和美的生活画面。让我们看到了汪老在生存困境背后的生命超然和闲适淡泊的人生态度。

所以汪老是在用他的文字告诉我们:生活颠簸,但有趣味。把寻常的日子过成诗,把艰难的生活绘成画。人间值得!

过渡:同学们,“阅读提示”第三段提到,汪曾祺的散文,往往拾取生活中的琐细事物,娓娓道来,如话家常,语言平淡自如,却饶有趣味,形成了平淡有味的语言特点。接下来我们就来品读欣赏文章的语言。

活动三:品读,欣赏平淡有味的语言美

知识积累(屏显):

平淡自然,指的是语言通俗、直白、质朴、自然,口语化,无过多修饰语;饶有趣味,指的是读起来有情味、有趣味、有回味。

如第十自然段。(齐读)

示例1:“几只鸡反插翅膀,单脚站立一动不动。”口语化的表达,带给读者安适宁静的画面感,且饶有趣味。

示例2:文段中两处括号里的文字,第一处是对陈圆圆经历的解释,影射作者与陈圆圆的漂泊经历相似;第二处是对盛酒土瓷杯的说明,平实,通俗易懂。

任务1:请同学们自选文句,参照示例,批注自己体会到的语言特点。

学生静静地批注,交流展示,教师点拨提升。

预设1:第十段中“半开的”“饱涨的”“湿透的”这些通俗的词语,多角度写出了雨中木香花的生机蓬勃。

预设2:第十段中“要了一碟猪头肉,半市斤酒”,这里的口语,如话家常,呈现了实实在在的烟火气。

预设3:第十段“遮得严严的”“密匝匝的”,这里用口语化的叠词来形容木香花的多而密、繁盛的情态,妥帖恰当。

预设4:第四自然段用了多个否定副词,如两个“并不使人”和“不低”。用语普通,表达朴实,尽管雨季长,却没有让作者厌烦,反而很喜欢这种感觉,传递出对昆明的雨的喜爱。