“整本书阅读”的价值取向嬗变与实践路径探索

作者: 郭亭燕

摘要:整本书阅读不仅是课堂教学改革的核心脉络,更是深化学生核心素养培育的必由之路。本文系统梳理了“整本书阅读”的演进脉络,剖析了各个历史阶段中其主导价值取向的动态变迁,基于当前时代背景,聚焦于核心素养的全面发展,提出通过概念引领与任务群驱动,夯实素养基石;依托评价与教学的深度协同,提升教学效能;借助跨学科知识的有机融合与阅读视域的拓展,深化整本书阅读教学的实践路径。

关键词:整本书阅读;价值取向;课程形态

《义务教育语文课程标准(2022年版)》在“课程理念”中明确提出:“多读书、好读书、读好书、读整本书,注重阅读引导,培养读书兴趣,提高读书品位。”[1](以下简称新课标)新课标更是将整本书阅读列为独立的学习任务群,并在统编初中语文教材中,每个年级均设有相应的整本书阅读安排。在这一背景下,“整本书阅读教学”等相关议题逐渐成为学术研究的焦点,而当前的研究往往聚焦在整本书阅读教学的基本理念、方法或策略的探讨上,缺乏对其深层次的理论基础和实践应用的深入研究。因此,有必要对其进行追根溯源的深度探索,通过对整本书阅读在不同阶段不同面貌的比较,分析发展趋势,获得前瞻性视野,在厘清其思想源流与发展脉络的过程中获得对“整本书阅读”的全方位理解。

一、“整本书阅读”的演变脉络

(一)古代语文(—1840年):整本书阅读的“无界化”

古代语文教育中,整本书阅读成为贯穿“四书”“五经”教学的核心方法。它打破课内外界限,巧妙地将教材体系与教学方法融为一体,实现了教学内容与教学手段的融合统一。从其教材体系与教学方法的双重视角来透视,可以清晰地看到其内在的系统性与连贯性,教材分经学与蒙学,前者强调儒家伦理,后者涵盖伦理、历史等,用于基础读写训练。教学方法以学生自学为主,教师辅助指导,包括口治、目治和抄书等,教师则负责断句、正音、解释及文化背景介绍,培养自主学习与深度思考的能力。尽管此阶段的整本书阅读存在方法单一的历史局限性,但其基础地位及对学生素养的提升作用不容忽视。现代语文教育应借鉴古代整本书阅读传统,结合现代教学理念,引导学生深入研读经典,培养阅读能力和思维品质,为其素养的全面发展奠定基础。

(二)近现代语文(1904年-1949年):整本书阅读的“抽象化”

这一时期,尽管整本书阅读的理念广受关注,但教学实践中却出现抽象化趋势,即理论探讨丰富而教学实践匮乏,使得整本书阅读的理念未能转化为有效的教学方法。1923年《新学制课程标准纲要》最早提出整本书阅读,其中《初级中学国语课程纲要》提出“略读名著”,《高级中学公共必修的国语课程纲要》则提出,无论是“略读”还是“精读”课程,都要开展整本书阅读。[2]叶圣陶(1923年)、夏丏尊(1935年)、朱自清(1930年)等前辈对此也进行了深入的理论探讨。其中,叶圣陶的贡献最为突出,他全面剖析了整本书阅读的价值,明确了其在课程建设、教材选编及教学实践等方面的具体要求,他主张以整本书为主体,辅以单篇短章,帮助学生深入了解中国传统文化,提升鉴赏能力(李怀源,2009年)。[3]然而,当时教材资源的缺乏阻碍了整本书阅读的实际应用,使其停留在理论层面的讨论,未能充分发挥其在语文教育中的潜能。

(二)现当代语文(1949年-1999年):整本书阅读的“外置化”

新中国成立后,语文教育教学理念变革显著,文选型教科书成为主流,原本作为“核心课程内容”的整本书阅读被调整至“课外阅读推荐书目”,其实践领域也相应地由课堂教学迁移至课外阅读。[4]1950年《小学语文课程暂行标准(草案)》和1956年《小学语文教学大纲(草案)》,虽触及“补充读物”或“儿童读物”,但更多指向短篇材料,整本书阅读在教学生态中常受限未能充分实现。[5] 1963年《全日制中学语文教学大纲(草案)》强调选择有益读物,但未列出参考书目,折射出整本书阅读在课程结构中日渐式微的趋势。1986年颁布的《全日制中学语文教学大纲》虽对课外阅读量提出要求,但仍未列出参考书目,整本书阅读在教学中仍缺乏指导及重视。整本书阅读在语文教学中的地位由主导变为附属,其“外置化”现象导致价值认知不足和教学引导乏力,逐渐边缘化,甚至淡出主流教育视野。

(四)当代语文(2000年-):整本书阅读的“课程化”

21世纪初,我国教育领域深度推进课程现代化,整本书阅读作为核心素养培养关键部分,备受关注。2001年《全日制义务教育语文课程标准(实验稿)》首次明确并强化了整本书阅读的重要性,提倡多维度阅读。[6]2003年《普通高中语文课程标准(实验)》强调自主阅读的选择性,设置“文化论著研读”选修模块。[7]《普通高中语文课程标准(2017年版)》将“整本书阅读与研讨”列为首要学习任务群,强化深度阅读与批判性思维。[8]2022年新课标创新设计,引入学段性整本书阅读要求,提升其在课程体系中的核心地位。整本书阅读从课外补充到选修名著研读,再到必修核心学习任务群,映射出其教学策略革新和对其价值的肯定。然而,将整本书阅读正式引入课堂,实现其“课程化”的转型,无疑对教师提出了更高的要求,需要进行深度的教学设计,并构建全面的评价体系,以确保整本书阅读的教学效果与质量。

二、“整本书阅读”的价值取向嬗变

(一)初衷:精神培育的核心追求

经学教材,尤其是以四书五经为代表的经典文献,构成了古代语文教育的重要基石。整本书阅读作为早期语文教育的重要组成部分,其初衷在于深度挖掘儒家思想的精髓,以实现个体的精神教化与道德熏陶。随着科举制度的兴起,整本书阅读逐渐被赋予了服务于仕途晋升的使命,强化了其在人才培养和社会传承中的战略地位。然而,到了清末,经学教材的主导地位逐渐弱化,文选型教材如《文选》和《古文观止》崭露头角,它们在保留传统精华的同时,并聚焦于文学技巧的提升,更鼓励学生广泛涉猎诸子百家的思想,从而深化对儒家经典核心理念的洞察与理解,文学素养与文化素养同步提升。

古代语文教育中的整本书阅读的价值取向,始终贯穿于思想启蒙、精神塑造与文化传承的主线,不断演进与适应时代需求,它在历代教材中扮演着不可或缺的角色,引导学生在传统文化的滋养中实现个人成长与社会进步的双重目标。

(二)深化:阅读能力的提升与锤炼

随着近代教育观念的革新,整本书阅读的价值重心发生了深刻转变。整本书阅读不再仅仅局限于思想教化和文化传承,而是逐渐关注于阅读能力的发展。1923年,叶圣陶与胡适在《新学制课程标准纲要》中首倡“略读整部名著”,明确指出了阅读目标——提升对中国文学杰作的鉴赏力与古籍运用能力。1992年的《九年义务教育全日制初级中学语文教学大纲》进一步强化了精读与略读技巧的培养,强调阅读速度与作品欣赏能力的提升。进入21世纪,诸如王孝坤(1996年)等学者的深入研究揭示了整本书阅读能力培养的深远影响,这一阶段的整本书阅读实践,着重于阅读策略的精细化指导与阅读效能的实质性提升,通过系统化的训练,旨在使学生掌握精湛的文本解析与速览技巧,从而提高阅读效率。叶圣陶(1943年)提出的“精读”与“略读”理论,强调了在学生阅读能力的培养过程中,应通过精读的方式深入剖析文章的深层含义与结构,同时辅以略读技巧迅速提炼文章的核心要点,以此作为提升学生阅读速度与深度理解能力的关键路径。钱氏导读法在《骆驼祥子》整本书阅读教学中的运用(张爱萍,何晶晶,2019年)阅读策略研究,作为实践案例,为我们提供宝贵启示的同时也暴露出对整本书阅读全面性的潜在忽视。尽管局部解读与策略教学具有积极意义,但过度关注局部可能导致学生对整部作品的整体理解有所欠缺。因此,尽管这些教学策略在推动阅读能力发展上功不可没,但仍需警惕在实施过程中可能产生的局部与整体失衡问题,确保学生能在全面理解整本书的基础上,深化对文学作品的领悟。

(三)进阶:思维能力的关注与拓展

在新课标的引领下,“思辨性阅读与表达”学习任务群成为培养学生思维能力的重要载体。随着研究的深入与拓展,思维型教学方式在整本书阅读教学中的价值导向日益凸显,在教学实践中多表现为致力于培养学生的思维能力。通过引入批判性阅读和创造性阅读等策略,循序渐进地引导学生多角度理解文本,深化阅读体验。如:余党绪(2019年)创新性地提出了批判性阅读的策略与方法——“思辨读写”。该方法通过循序渐进地引导学生对文本进行多角度阅读,借助批判性问题深化理解,进而基于阅读经验开展自主写作,从而确保整本书阅读真正落到实处,并显著提升学生的思维水平。周会民与陈薇(2020年)基于思维发展的内在规律,构建了“创造性整本书阅读”的理论框架。该框架将阅读过程划分为四个递进阶段:厘清文本的“表层结构”,提炼其“深层结构”,挖掘潜在的“潜藏结构”,并最终开创出“应然结构”,助力学生深入理解文本内容和发展创新思维,此外,林淑莺(2023年)引入“导读单”,使思维结构化、审辨化、具象化,关注学生“思维发展与提升”。

随着对整本书阅读价值取向的深入研究与持续探索,教育者愈发重视其在塑造学生思维能力方面的关键作用。然而,目前教学策略仍受限于学科内部,未来需跨学科培养阅读思维,以拓宽学生视野,全面提升其思维广度与阅读素养。

(四)转型:核心素养的全面转向

在核心素养导向的基础教育课程改革背景下,作为“课程化”形态的整本书阅读教学被赋予了新意义。研究者们开始重新审视整本书阅读教学的价值取向,积极引入“大概念、项目化、问题群、任务驱动”等现代教学理念,以重塑整本书阅读教学的理念与框架。这一转型的关键在于将阅读从知识获取手段转变为综合素养培养过程。教学中强调核心素养源于学生积极主动的学习实践。教师角色转变为引导者,注重学生阅读经验自我建构,鼓励独立思考与问题解决,推动知识传授向素养培养转变。例如,李煜晖(2023年)强调整本书阅读应坚持素养导向,深入挖掘文本中涉及语言、审美、文化等多个维度的典型问题,组成专题学习,通过问题探究促进学生语文学科核心素养的全面发展。张全军(2024年)则结合逆向教学设计理念,提出应根据语文课程标准和学生核心素养发展需求来设定阅读目标。吴欣歆(2020年)则从更全面的视角审视整本书阅读的价值,认为它不仅能为学生提供完整的文化场域,还有助于完善学生的认知过程,促进阅读策略的综合运用,进一步发展其综合素养。牛玉玺(2023年)依据新课标论述,结合项目化学习理论和实践案例,以《鲁滨逊漂流记》整本书阅读为例,详细阐述了素养导向下整本书阅读项目化实施的路径和策略。

整本书阅读教学价值取向的深刻转型,既体现了教育理念的进步,也契合了教育现代化的需求。未来,我们需进一步探索整本书阅读与核心素养培养有效结合的现实路径,推动教育教学质量的全面提升。

三、核心素养导向下整本书阅读教学的未来探索与实践

(一)概念引领,任务群驱动强化素养根基

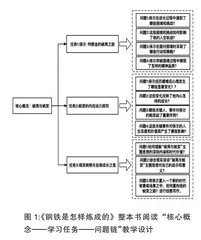

转向素养本位的整本书阅读,其核心在于倡导整体性、贯通性与系统性的阅读与理解。这种阅读教学范式要求构建一个具备强大整合力与关联性的“概念”框架,以此作为关键抓手,有效引导学生深入探索文本内涵。因此,在教学中应从文本特征和学生需求两个维度进行综合考量,精准聚焦文本的核心价值点与学生素养提升的关键点,深入挖掘研读文本的“核心概念”。随后,以“学习任务群”为框架,精心设计整本书阅读教学流程。具体而言,我们可以从作家的生平轨迹、作品的创作脉络、内容梗概、语言风格、形象塑造等多重维度出发,提炼出能够引领文本深度阅读的核心概念。在此基础上,进一步设计具有针对性的学习任务,并将这些任务转化为逻辑严谨、层次分明的“问题链”。在纵向递进维度上以“核心概念”为引领,通过层层递进的“学习任务”,使学生在学习过程中逐步深化对知识的理解与掌握。同时,通过构建逻辑紧密的“问题序列”,引导学生逐步深入思考,实现学习的纵向深入。横向延展维度上,通过整合学科的核心素养、整本书阅读的核心议题、各课时的关键概念等基础要素,构建一个覆盖广泛、联系紧密的知识网络。通过纵向递进与横向延展两个维度的协同作用,实现整本书内容的有机整合与深度联系。