无痕与有声:风物的两种诉说

作者: 刘全欣

摘要:冯至的《一个消逝了的山村》追寻一个消逝山村的余韵,写出了自然风物蕴涵的哲思美;贾平凹的《秦腔》展现了三秦大地的风俗人情,具有厚重的文化美。通过作品、作家、时代三个维度的比较阅读,围绕风物这一概念,挖掘其不同的内涵,探究其不同的呈现方式,梳理以其为核心的散文创作的不同类型,展现百年中国现当代文学的发展样貌。

关键词:《一个消逝了的山村》;《秦腔》;风物;比较阅读

冯至的《一个消逝了的山村》和贾平凹的《秦腔》出自统编高中语文选择性必修下册第二单元第7课,本单元属于选择性必修课程中的“中国现当代作家作品研习”学习任务群。按照课程标准的规定,这一任务群“旨在大体上了解现当代作家作品概貌,培养阅读现当代文学作品的习惯,以正确的价值观鉴赏文学作品,进一步提高文学阅读和写作能力,把握中国现当代文学作品思想性、艺术性、观赏性有机统一的价值取向”[1]。据此,本单元前两课分别节选了两部现代小说的名作——鲁迅的《阿Q正传》和沈从文的《边城》,两首不同流派的现代诗——艾青的《大堰河——我的保姆》和徐志摩的《再别康桥》,加上这一课的两篇风格迥异的散文,以及最后一课的经典戏剧《茶馆》,这四组作品涵盖了现当代文学的主要体裁和重要流派,展示了百年来中国文学的发展面貌。学习这些作品,要结合特定的社会历史背景,理解作品的思想文化内涵,探索其中蕴含的民族心理和时代精神,同时还要多角度、多层面地探究作品的意蕴,通过比较阅读,充分发掘作家作品的个性魅力,总结思考优秀作品的共性特征,提升鉴赏文学作品的能力。

要想理解《一个消逝了的山村》中作者对自然和生命的哲学思考以及《秦腔》中浓郁的乡土气息和厚重的文化意蕴,就要抓住两篇文章共同的解读钥匙——风物,同时还需要比较冯至和贾平凹两位作家的创作审美追求、赏析他们的艺术特色、探讨他们的创作风格,最终通过品味多样化的现当代散文共通的艺术追求,探索其中蕴含的民族心理和时代精神。

一、落叶满山寻芳迹:聚焦作品,挖掘风物的内涵

《现代汉语词典》中对于“风物”的解释是“一个地方特有的景物”,如“北方风物”“八闽风物志”。《汉典》则对这一概念做出了更详细的三种类分:“风光景物”,如陶潜《游斜川》诗序“天气澄和,风物闲美”;“风俗物产”,如瞿秋白《饿乡纪程》“想起江南的风物,究竟是地理上文化上得天赋较厚呵”;“特指风俗、习俗”,如《明史·西域传四·天方》“当郑和使西洋时,传其风物如此”。

《一个消逝了的山村》中风物的含义侧重“风光景物”,具体体现为小溪、鼠麴草、彩菌、有加利树、野狗的嗥叫和麂子的嘶声等。《秦腔》中风物的含义则侧重“风俗习俗”,也就是秦腔,作者从拍戏、演戏、看戏评戏、悲喜故事、秦腔地位等几个方面予以展现。两组风物在两篇文章中蕴含着各自不同的意蕴。

《一个消逝了的山村》中:泉水,不单养育了“过往”,同样也可以观照起“当下”与“未来”,“一棵树”“一条河”“一处风雨”,即便有枯荣,有改道,有阴晴变化,仍然永恒地存在;鼠麹草,谦虚、纯洁、坚强,没有卑躬与矜持,更没有浮夸,告诉我们生命的坚韧并不在于喧嚣,而是在本真的朴素中以弱小的躯体承担起一个大的宇宙[2];菌子,俯拾皆是,绚丽缤纷,“这景象,在七十年前也不会两样”,这些彩菌,点缀过很多民族的童话,激发了儿童的幻想,滋育了民族的文明;有加利树,“每瞬间”“都在生长”“无时不”“凋零”“永生”,在永恒的自然面前我们感受到人生的短暂,感受到对时间的无可奈何,对生命的无法掌控;野狗的嗥叫和麂子的嘶声,可以让我们读出生命的不同精彩,甚至生命的不同意义,也可以看到自然对人的威胁和人对自然的威胁,每一个风物都在述说自己的运命,也在给予着我们滋养。[3]

《秦腔》中:拍戏,“导演是老一辈演员,享有绝对权威”,这是传统秦川风俗里的长幼尊卑,“但是,一到台上,秦腔面前人人平等”,是秦腔让秦人心底里对平等的渴望变成了现实;演戏,面对“秦腔宪兵”,“人人恨骂这些人,人人又都盼有这些人”,这是秦人对自由的渴求,又是对秩序的尊重,秦腔宪兵们“虽然彻夜不得看戏,但大家一夜满足了,他们也就满足了一夜”,是秦腔给了他们最大的个人获得感;看戏,随着台上演员的一举一动,“声如炸雷豁啷啷直从人们头顶碾过,全场一个冷战,从头到脚,每一个手指尖儿,每一根头发梢儿都麻酥酥的了”,秦腔就是这样渗透进了每一个秦人个体的生命和群体的生活中;评戏,秦人“不喜欢看生戏,最欢迎看熟戏”“不为求新鲜,他们只图过过瘾”,这是在通过品评秦腔来品味生活、品味人生啊;几组悲喜故事中,我们能看到秦人对真善美的追求,对假恶丑的扬弃,展现秦腔地位时,我们能看到秦人对秦腔的尊重,对权威的崇敬。

文章结尾,两位作者都用一段话对风物的意蕴进行了总结概括。冯至写道:“两三年来,这一切,给我的生命许多滋养。但我相信它们也曾以同样的坦白和恩惠对待那消逝了的村庄。这些风物,好像至今还在述说它的运命。”生活在大自然中的人是渺小的,但每个人都能拥有自己的宇宙,每个人都有自己“关联”的事物,看似消逝但与之关联的历史不会消亡,而是与自然万物结合,化作不同的姿态继续存在。《一个消逝了的山村》看似在述说作为风物的村庄的消逝,实则传递的是永恒的存在。贾平凹写道:“广漠旷远的八百里秦川,只有这秦腔,也只能有这秦腔,八百里秦川的劳作农民只有也只能有这秦腔使他们喜怒哀乐。”在热烈的赞美和高度的评价之外,我们似乎又读出了一丝弦外之音,即为现代化浪潮冲击之下的秦腔命运的担心。《秦腔》看似在诉说作为风物的秦腔的永恒,实则又暗含消逝的隐忧。

以上为比较之异,而两篇文章共同的灵魂之笔则是对物与人之间关联的追索与思考。宁静的山水给冯至提供了灵魂栖息之地,也给予了他无限的精神食粮和生存的力量。“大喊大叫”的秦腔与“大苦大乐”的秦川百姓血肉联系,彼此成就,文化意蕴厚重。[4]

二、两人对酌山花开:聚焦作家,探究风物的呈现

冯至和贾平凹有着完全不同的散文观,前者写的是关注山水和自然的哲思散文,后者则一直倡导书写反映社会和时代的文化散文。

《一个消逝了的山村》选自冯至的散文集《山水》。在《山水》的后记中,作者清晰地表达了自己的创作理念和对自然的体悟。他对自然中的美有着明确的界定:“真实的造化之工却在平凡的原野上,一棵树的姿态,一株草的生长,一只鸟的飞翔,这里边含有无限的永恒的美。”[5]因此,我们看到《一个消逝了的山村》中具体的风物都是小溪、鼠麹草、彩菌、有加利树等山林中最自然、最平凡、最普遍的存在。在呈现这些风物时,作者也尊重了它们最自然、最原始的样子,不刻意地夸张与修饰,因为作者对自然有独特的认知,“自然本身不晓得夸张,人又何必把夸张传染给自然呢”。[6]正因如此,作者才极力追求一种最自然的自然,强调“对于山水,我们还给它们本来的面目吧”[7],并毫不掩饰地表达自己的情感,“我是怎样爱慕那些还没有被人类的历史所点染过的自然”。当然,这并不意味着冯至就不关注现实。“昆明附近的山水是那样朴素,坦白,少有历史的负担和人工的点缀,它们没有修饰,无处不呈露出它们本来的面目:这时我认识了自然,自然也教育了我。在抗战期中最苦闷的岁月里,多赖那朴质的原野供给我无限的精神食粮,当社会里一般的现象一天一天地趋向腐烂时,任何一颗田埂上的小草,任何一棵山坡上的树木,都曾给予我许多启示,在寂寞中,在无人可与告语的境况里,它们始终维系住了我向上的心情,它们在我的生命里发生了比任何人类的名言懿行都重大的作用。”[8]消逝了的山村不仅充实了冯至空虚的灵魂,供给他无限的精神食粮,还在令人绝望的社会中点燃了作者微茫的希望之火。《一个消逝了的山村》写于1942年,抗战的大背景下,“当时后方的城市里不合理的事成为常情,合理的事成为例外,眼看着成群的士兵不死于战场,而死于官长的贪污,努力工作者日日与疾病和饥寒战斗,而荒淫无耻者却好像支配了一切。”[9]面对种种令人绝望的现实,冯至正是从一个消逝了的山村中看到了希望。山村中的风物虽然平凡却都各安其分地专注于自己的事情:泉水滋养着过去和现在的人们,鼠麹草在谦虚地生长,村女在聚精会神地缝补,彩菌点缀着山林也滋养着人们,有加利树每个瞬间都在生长,野狗在嗥叫,麂子在嘶鸣……正如作者在散文集《山水》的最后一篇《忆平乐》中所说的那样:“在这六年内世界在变,社会在变,许多人变得不成人形,但我深信有许多事物并没有变:农夫依旧春耕秋收,没有一个农夫把粮食种得不成粮食;手工业者依旧做出人间的用具,没有一个木匠把桌子做得不成桌子,没有一个裁缝把衣服缝得不成衣服。真正变得不成人形的却是那些衣冠人士:有些教育家把学校办得不成学校,有些军官把军队弄得不成军队。”[10]在这个消逝的山村里冯至找到了抗战的希望、民族的希望:平凡的风物,平凡的人。这是消逝了的山村给冯至带来的最大的滋养。[11]

1992年《美文》杂志创刊时,作为主编的贾平凹在发刊词中就旗帜鲜明地提出了“大散文”的概念。“换一种思维看散文,散文将发生一种质的变化,散文将不要准散文,将不仅是为文而文的抒情和咏物,也就不至于沦落到要做诗人和小说家的初学的课程,轻,浅,一种雕虫小技,而是‘大丈夫不为也’的境地。我们企图在于一种鼓与呼的声音:鼓呼大散文的概念,鼓呼扫除浮艳之风,鼓呼弃除陈言旧套,鼓呼散文的现实感,史诗感,真情感,鼓呼真正的散文大家,鼓呼真正属于我们身处的这个时代的散文!”[12]针对当时的散文创作现状,贾平凹的批判犀利尖锐:“唾弃轻而狂的文风,有人却走向另一绝地,使散文的题材狭窄,精神脆弱,仅写于花花草草,矫揉造作,充满女人气,男不男女不女的二尾子气,小,巧,甜腻。振兴中华,紧要的是振兴国民性,增强民族的自尊自强自立的素质,散文要以此为己任,让时代精神进来,让社会生活进来,张扬大度、力度,弃去俗气、小气。”[13]《秦腔》正是贾平凹这种“大散文观”的代表。“秦腔是他们大苦中的大乐”,“有了秦腔,生活便有了乐趣,高兴了,唱‘快板’,高兴得像被烈性炸药炸了一样,要把整个身心粉碎在天空!痛苦了,唱‘慢板’,揪心裂肠的唱腔却表现了多么有情有味的美来。美给了别人享受,美也熨平了自己心中愁苦的皱纹”。对于秦人来说,秦腔是他们现实生活的必需品,更是他们精神生活的全部寄托,是如同宗教一样的信仰和图腾。贾平凹并没有去如何介绍秦腔,而是从乡村文化、从草根层面去展现秦腔。秦人们脱下戏服是农民,穿上戏服就成了演员,而且还是导演、是观众、是评委,秦腔就是他们自己。贾平凹在写戏,更是在写这里的文化、这里的风俗、这里的传统。不管是导、是演、是看、是评,处处见出秦人的刚烈、粗放、坚韧、顽强,处处见出这片土地上的传统精神。尤其是文章中将秦腔与帝王陵、与汉唐石刻连在一起的一段文字,更是传递出这片土地上文化的悠长和秦腔内在的精神气质,极富诗意。

《一个消逝了的山村》和《秦腔》两篇散文一淡一浓,一静一闹,一朴素一张扬,一隽永一厚重,呈现风物的方式截然不同,但都是真情饱满的杰作。冯至用缓笔写自然,诗意地表达了对生命的感受和思考,但也不乏对现实的关照;贾平凹用疾笔话人文,真实地呈现了秦地人民的生活与灵魂,但也不乏诗意的表达。

三、万古长空一风月:聚焦时代,明晰“风物散文”的沿革

同为“风物散文”,因为两位作者不同的审美观和散文观而呈现出了不同的样貌。若将这些放置于时代的大背景下,关照百年来中国深刻的社会变迁与人们在艰难困苦之中不懈的精神探索,了解百年来人们在社会生活和情感世界变动的轨迹,就更易触摸到其中蕴含的民族心理和时代精神了。

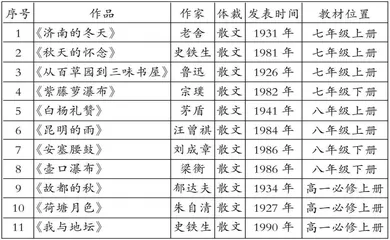

回顾百年中国现当代文学的发展历程,在散文创作中以风物为核心展开不同方式的诉说的例子不在少数,很多篇目也被选入了中学语文教材(见056页表格)。

在这些经典名篇中,我们或多或少地都可以看到“冯至式”或“贾平凹式”的表达,将两位作家所秉承的散文观放置于任何一个时代,都可以找到一脉相承的诸多佳作:《山水》(李广田)、《人间草木》(汪曾祺)、《一个人的村庄》(刘亮程)、《每个故乡都在消逝》(王开岭),这些都是关注山水和自然的哲思散文;《朝花夕拾》(鲁迅)、《随想录》(巴金)、《文化苦旅》(余秋雨)、《湮没的辉煌》(夏坚勇),这些都是反映社会和时代的文化散文。他们均以风物作为书写核心,前者以自然景物为关照对象,进行诗性的思索,超越现实,饱含哲思;后者以地域风俗或文化为关照对象,关注现实,反映时代精神。前者偏重对主体意识与情感的挖掘与内省,方向是向内的,看起来小,实则以小见大;后者偏重对社会生活与文化的展示与思考,方向是向外的,看起来大,实则聚焦点小。