登山则情满于山

作者: 樊新强

摘要:在强调单元学习的今天,如何设计经典名篇的学习路径与策略?本文以姚鼐的《登泰山记》为例,梳理教学目标的确定、教学策略的形成、教学效果的巩固,以期体现出在整体关联中进行单篇学习的路径与方法。教学目标在任务群目标与内容、单元导语与提示、学生的困惑与需求等三方面协调中综合确定。目标确定之后,在言文融合、动静相宜、内外相连等三条策略引领下设计学习任务。课后再布置三项学习任务,巩固课堂教学效果并进一步启发学生疑问,提升语文核心素养。

关键词:教学目标;言文融合;动静相宜;内外相连

《登泰山记》是统编高中语文教材必修上册第七单元的选文。本单元选取了《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》《赤壁赋》《登泰山记》等5篇写景散文,这5篇散文或景中融情,或景中寓理,或情理兼备,皆为写景散文的典范,同时又各具特色,别具一格。因而,这个单元的学习,既要注重整体关联,在联读比较中读出这一类散文的特点,又要重视单篇细读,在细读中悟出这一篇的特质。当然,整体关联和单篇细读又是融合在一起的,也就是说,在整体关联中有单篇细读,在单篇细读中又有整体观照,总之,单元整体学习并不排斥单篇细读,单篇细读也不仅仅只读一篇文章。笔者教学《登泰山记》也正是循着这种思路而展开,以下大致梳理《登泰山记》教学目标确定、教学策略形成、教学效果巩固的一些思考。

一、教学目标的确定

教学目标的确定,大致可以考虑三方面的要素:任务群的目标与内容、教材单元的导语与提示、学生的困惑与需求。《登泰山记》这篇课文所属的任务群为“文学阅读与写作”,该任务群的“学习目标与内容”前两条表述为:

(1)精读古今中外优秀的文学作品,感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有所发现。

(2)根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。[1]

统编教材必修上册第七单元的单元导语中有如下的导语:

学习本单元的写景抒情散文,体会民族审美心理,提升文学欣赏品位,培养对自然的热爱之情。要关注作品中的自然景物描写和人生思考,体会作者观察、欣赏和表现自然景物的角度,分析情景交融、情理结合的手法;还要反复涵泳咀嚼,感受作品的文辞之美。[2]

另外,教材中《登泰山记》文后有这样的“学习提示”:

《赤壁赋》和《登泰山记》都是古代写景抒情的名篇,在读通、读懂的基础上,体会两篇文章中景与情的关系。

……

《登泰山记》全文不到五百字,却充分展示了雪后登山的别样情趣。文章善于取舍,将小细节与大印象结合,描写、叙事简洁明快,阅读时要注意体会这些特点。[3]

结合以上课程标准和教材内容,可以梳理出教学《登泰山记》的三个要点:第一,把握作品的内涵,理解作者的创作意图;第二,体会作品中的情景关系、点面结合的描写手法等;第三,感受作品的文辞之美。

那么,学生阅读这样的文章会有怎样的困惑和期许呢?以笔者所任教的上海中学高一(10)班为例,笔者在课前预习作业中收集到以下三类问题:

第一类是对情景关系的疑问,如:

蔡同学:全文极少出现作者的主观评价而是描写自然景物,这篇文章表达作者怎样的情感?

寇同学:本文写游记想抒发什么情感?

王同学:与《小石潭记》等文相比,本文像是单纯对景色记述,这是作者的文风所致吗?

田同学:作者写此文想表达什么?

彭同学:书后说这是古代写景抒情的名篇,那么,是作者不屑于抒情,还是我没读出抒情?

第二类是对泰山之行目的的困惑,如:

汪同学:作者描绘泰山之行的动机是什么?

余同学:作者为什么选择在冬天冒着风雪登泰山、看日出?

陈同学:作者此行的目的是什么?

金同学:作者去泰山的原因是什么?

闫同学:作者为什么要从京师千里迢迢来登泰山?

张同学:本文是否有背景,即姚鼐从京城到泰安的目的和原因是什么?

庄同学:为什么作者除夕夜不待在家里,却与朋友顶风冒雪去看泰山日出?

彭同学:作者经历了什么,为什么不远千里来看一场日出?

第三类是对文章语言的质疑,如:

周同学:若是记叙性文体,是否过于平淡了?

杨同学:后两段描写语言白话类流水账,像个科学报告,为何?

当然,还有一些零碎的问题,也很值得注意,如有同学问“为什么作者不选择古人所走的东谷”,“为什么要写道中石刻”等。然而,大体而言,学生的三类疑问与据课程标准与教材梳理出来的三个教学要点是契合的。综合以上的内容,再考虑文言文学习中语言积累的必要性,笔者将本文的教学目标确定如下:

1.掌握文中的重点文言字词;

2.理解景物描写的角度、景物的特点,体会景与情的关系;

3.体会姚鼐及桐城派文章“雅洁”的特点。

二、教学策略的形成

教学目标的实现,需要教师设置合适的学习任务。学生在教师的引导、团队的协作之下完成学习任务,实现学习目标,最终获得语文核心素养的提升。教师如何设置学习任务,自然涉及教学策略。笔者教学《登泰山记》时,形成了以下三条策略。

第一,言文融合。文言文教学不能简单地以“字字落实、句句翻译”的方式实施,如果这样的话,一方面会消弭学生学习的兴趣,另一方面对笔者任教的上海中学学生而言也无太大必要性(本文在教材中属自读课文,文字难度并不大);文言文教学更不能降格为字词教学,而要引导学生由语言进入文章内涵的把握、文学形式的欣赏,乃至文化精神的体悟,正如古人所说“读书固不可不晓文义,然只以晓文义为足,只是儿童之学。须看意旨所在”[4]“论道而专求诸语言文字间,则道晦矣”[5]。然而,我们也不能忽视字词教学,没有字词的理解、品味,学生便不能充分理解文本,更谈不上走进作者的心灵世界,感受文章背后的文化精神。

在教学《登泰山记》的过程中,笔者把重点字词的教学融入到学生活动中,如在讨论姚鼐登泰山的线路时,相机点出关键词语,并借助关键字词引导学生涵泳品味,逐步把握字词背后作者的情感心志、文化内涵。作者写从京师至泰安,用了四个动词“乘”“历”“穿”“越”,就很值得品味。“乘”字写风雪之大,“历”字写路程之长,“穿”“越”两字写路况之难。在学生展示自己所画的登泰山路线图时,笔者引导学生关注、品味这四个动词,自然而然就引出本课重要的问题:姚鼐为什么在临近除夕夜时冒着风雪、历经千辛,赶去看泰山日出?

再如讨论泰山观日出部分,笔者组织学生朗读,引导学生关注这一段的声韵特点。学生在朗读过程中发现,这段文字的平仄变化非常灵动,日出之前后,句末多用仄声字收尾,如“晦”“鼓”“出”“面”“漫”“日”“否”“色”“偻”等,而日出之时,特别太阳跃出海面那一刻,则多用平声字收尾,如“丹”“光”等。而且写日出之时,作者还有意无意地用“采”“海”来押韵,这种开口度大的韵脚与作者表达的兴奋激动的心情相契合。

姚鼐是桐城派的集大成者,提倡“义理、考据、辞章,三者不可偏废”。而他所提倡的“辞章”,又不是通常意义上所说的“华美”,而是讲究“清真雅正”,在看似寻常的叙事中寓判断,在看似平淡的描写中融情感。《登泰山记》正是这样的典范文字,文章最后两段写“道中石刻”“整体风貌”尤显如此特色。假如教师不能从字词出发,引导学生细细品味,很可能就会觉得姚鼐的叙写寡淡无味,正如学生在预习中提出的质疑“是否过于平淡”“描写语言是流水账”等。

第二,动静相宜。在文言文教学中,如何设置合宜的学习任务让学生动起来,也是很关键的。如果引导学生细细品味文字,走进文章深处,则需要学生葆有澄静的心态;那么,激发学生学习兴趣,产生学习欲望,则需要把学生调动起来。动静相宜,也是教学中不可或缺的辩证法。

在《登泰山记》的教学中,笔者抓住了时空两条线,设置了两个预习任务,旨在调动学生的学习积极性。

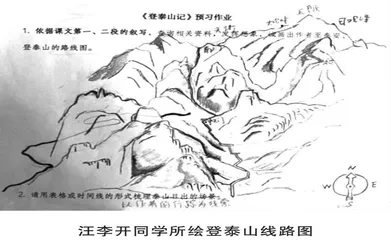

1.依据课文第一、二段的叙写,查询相关资料,发挥想象,试画出作者至泰安、登泰山的路线图。

2.请用表格或时间线的形式梳理泰山日出的场景。

以上第一个任务,让学生预先画出登泰山的路线图,然后在课堂教学中进行展示交流。课堂教学中,主要以学生活动为主,教师则以相时点拨为辅。其实,要准确画出路线图,学生不仅要读懂文章第一、二段文字,掌握其中的关键字词,明确作者的写作思路,还要掌握一定的绘画基础和地理学知识。而这样的挑战,又正是激发学生阅读文章甚至课外文献的动力。比如有同学在画路线图的过程,指出日观峰并不是如作者所说的泰山“最高峰”;又有同学在展示路线图时,指出自东汉以来,古人已经不从东谷登山,东路在清代时早已废弃。这些都是课堂教学中的“闲笔”,却是意想不到的收获,颇有意味。

第二个任务,让学生画出泰山日出的时间线。要画出时间线,关键是确立时间点,那么抓住“五鼓”“稍”“须臾”“日上”这几个时间词又是重点。当学生将姚鼐所写景物配在相应的时间点上时,一些发现、讨论或者争议也就产生了。如有同学发现作者精准地利用色彩的变化,“白”“一线异色”“五彩”“正赤如丹”“绛皓驳色”,来写泰山日出的场景。又有同学提出,“此东海也”,应是观景者在看到如此奇幻景色时无比兴奋而产生的想象,因为在泰山上是看不到东海的,因而作者也很谨慎地说“或曰”,这也暗示了“此东海也”乃想象之辞,并非事实情况,也非作者的错误认知。这样,在学生画时间线并在课堂里交流表达的过程中,学生不仅逐步理解了文本内容,也对潜藏在文本中的情感有了更深的体会。

当然,在让学生动起来的过程中,又总要不时引导学生静下去,这是教学中的辩证法。比如学生在展示交流了所绘之图后,教师总要留下一点时间,让其他学生静下来修正自己的图。笔者在课堂教学中也就此留下了一分钟,上海市教师教育学院的范飚老师在评课时说:“在课中,教师安排了1分钟的停留,让他们整理自己的路线图,1分钟之后教师又带领学生朗读第1、2段,之后继续登山。借助这样的安排,学生可以梳理、回味、休息、调整。姚鼐登泰山必然不是急行军,一定是走走停停,不停的话,他就看不到风景,找不到感觉。上课、学习也是如此,其中的停必不可少。”[6]范老师的点评阐释了停的意义,其实也强调了静的价值。

第三,内外相连。文言文教学中,纯粹的单篇教学其实并不多见,一则我们总是在任务群或单元教学的视阈中确定单篇教学的目标与内容,二则,很多文言文存在着伴生学术资源,如后世对文言文的批注、评论、文话,还有与文章密切相连的一些文本,这些学术资源的引入有利于学生对所学文本形成更为准确、深入的理解。学习苏洵的《六国论》,需要引入苏轼、苏辙以及明代李祯的《六国论》;学习王安石的《答司马谏议书》,需要引入司马光的三封《与王介甫书》;学习苏轼的《前赤壁赋》,需要引入苏轼的《后赤壁赋》以及《念奴娇·赤壁怀古》等文本,总之教材所选的经典文言文,大多数都有比较丰富的伴生资源,只有充分利用这些伴生资源,学生对文章的理解和体会才会更为全面、深入。

姚鼐《登泰山记》也有比较丰富的伴生学术资源。学生阅读此文,产生了很多问题,诸如“作者去泰山的目的是什么”“姚鼐为什么在临近除夕夜时冒着风雪、历经千辛,赶去看泰山日出”,这些问题的解决仅仅依靠《登泰山记》的单篇阅读是不可行的,必然要引入相关的文献资料,如姚鼐在同时期所写的《晴雪楼记》《岁除日与子颖登日观观日出作歌》等作品。

姚鼐的科举之途一直不顺,乾隆二十八年,六应礼部试方中进士,之后却沉浮部曹,久不能升迁。乾隆三十八年,经刘统勋等举荐入四库馆修书,但学术观点与四库馆臣中的核心人物戴震等发生严重分歧,乾隆三十九年秋,他毅然作别官场,借衰病和养亲之名辞去刑部郎中以及所任纂修官,决计远离辗转十多年的喧嚣官场,但对未来所向依然迷茫。这一年冬天,他专程前往山东与朋友朱孝纯倾心交谈,同为泰山之游。这正是写作《登泰山记》的背景。为什么要登泰山,姚鼐在同时期所作的《晴雪楼记》中有较为明确的提示:“余驽怯无状,又方以疾退,浮览山川景物,以消其沉忧”[7],其中“以疾退”似是托词,“浮览山川景物,以消其沉忧”,恰是点中了登泰山的缘由。《登泰山记》的姐妹作品《岁除日与子颖登日观观日出作歌》或许更能说明问题,诗歌不长,兹引于下。