别有天地桃花源

作者: 王靖 沈大平

摘要:《桃花源记》是陶渊明作品中的经典篇目,其教学的关键在于围绕语文核心素养要求,增强学生对中华传统文化的体认以及民族自豪感和自信心。故本设计以“语文核心素养”为锚点,从创设“寻梦桃花源”经典作品展的情境任务入手,设计“读动人之文”“颂桃源之美”“承精神之风”三项活动,引导学生按“图”索“骥”。以图导入,引入中国“绘本奶奶”蔡皋的绘画作品,激发学生兴趣;按图学文,寻找插图及文字中的留白,突出思维训练;随文学言,促使学生主动参与言语实践活动,激发学生的审美体验,增强其文化自信,促进学生必备品格和关键能力的养成。

关键词:图片;留白;学习活动;核心素养

【设计背景】

1.教材分析

《桃花源记》是统编版语文八年级下册第三单元的第一篇文章。本单元所选课文,或描写理想中的美好生活,或记述自己徜徉于自然之境时的所见所思所感,或赞叹古代艺人的精湛技艺,或吟咏个人的情感追求。诵读这些诗文,能让学生感受古人的生活、思想和志趣,陶冶自己的情感和胸怀,增强对中华传统文化的体认以及民族自豪感和自信心。

《桃花源记》是《桃花源诗》前的序文,大约作于东晋末期,当时战乱频仍,税赋日多,民不聊生。作者写虚构的桃花源的故事,男耕女织,老幼皆安,邻里欢愉,待客如家人,借此来阐述自己理想中的社会,表达对美好生活的向往。

2.学情分析

从学情基础来看,经过一年半的初中语文学习,八年级的学生已初步具备借助注释和工具书把握文言文大意的习惯和能力,但对陶渊明及其思想志趣知之甚少,对陶渊明文章中似淡实浓,似简实丰的语言品读能力还不足,需要一定的方法指导,因此在教学中要帮助学生增强对语言的敏感性,抓住关键性语句朗读品味,切实提升学生的语言素养以及对富有价值的传统文化的认同感。

从年龄特征来看,十二三岁的青少年具有思维活跃、积极主动等学习品质,因此在教学中要注重创设情境,激发学生兴趣,选择学生感兴趣的切入点入手,以活动为载体,引导学生积极参与,从而渗透或有意识地落实语文核心素养的培养。

【学习目标】

1.积累常用的文言词句,了解主要内容,感受桃花源的美好意境。

2.小组合作,反复诵读,抓住文中的两处留白,体味似简实丰的语言之美,把握文章的丰富内涵。

3.结合社会背景和作者生平,体会作者的内在情怀,感受东方文明特有的审美追求和社会理想。

【教学过程】

一、图画导入,创设情境

导语:同学们,我们一起来欣赏一幅画,能猜猜这画的是什么吗?其实,这是外国小学语文教材的作品《桃花源记》里的一幅图,来自中国的“绘本奶奶”蔡皋之手。《桃花源记》究竟有何魅力?今天咱们就跟着陶渊明的脚步,一起学习。(板书课题)

创设情境:为了弘扬中华民族传统文化,校团委要举办一期主题为“寻梦桃花源”手绘经典作品展,用图画和语音解析的形式走进美丽的世外桃源,咱们作为参与者,一起来准备这期作品。准备活动分为三个板块:读动人之文、颂桃源之美、承精神之风。

二、依托活动,读品结合

活动一:读动人之文

1.一生朗读,读准字音,同学点评。

豁(huò)然 俨(yǎn)然 垂髫(tiáo)

便要(yāo)还家 间(jiàn)隔 诣(yì)

2.一生朗读,读准节奏,同学点评。

明确:

遂/与外人间隔

缘/溪行,忘/路之远近。

渔人/甚异之,复/前行,欲/穷其林。

渔人/各/复/延至其家

(学生自由发言)

屏显预设:

读好领起词的短暂拖音;据词意读好关键句的停顿;把握好重音词。

3.请一生说说文章大意。

预设:文章通过记叙武陵渔人的行踪,描写了桃花源的安宁和乐、自由平等的生活,表现了作者对美好生活的追求。

活动二:颂桃源之美

1.巧辨顺序,感知大意理清游踪

(1)课件出示六幅图(选自《桃花源记》绘本插画),请你结合文本内容,将这六副图按照渔人的行踪排序,并读一读每一个画面对应的课文内容,说说理由。

(2)能否参照示例,给作者的行踪取个名字?或者用其他简洁的短语来概括亦可。

(师生边读边品析,充分交流对话)

预设:作者记叙了渔人的游踪,发现桃花源——进入桃花源——访问桃花源——再寻桃花源。

2.比较图文,以读代析随文品言

(1)关注插画的“留白”,朗读声中悟情志

引导学生关注课本上的插图,并与原文内容比较,找一找插图上隐去了哪些内容?或者有哪些画面与原文有少许出入?请你找出来,尝试读出节奏和画面感。

预设:

①缺少“山有小口,仿佛若有光”的画面,读时应把握此时渔人的心情,想象渔人见到洞口时的惊讶之态,并尝试读出这种惊奇。朗读时语速舒缓,语调渐强。

②“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻”文字与画面有出入,画面上看不出房屋是整齐地排列、也看不出阡陌交通的细节,更看不到鸡犬相闻的画面。朗读指导:四字短语读出节奏感,画面美好且宁静,读时语气要轻,语调要缓。

③缺少对人物的细处摹画,图中只有远景。人物是“其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。”引导解读借代的修辞,朗读理解桃花源人生活和平安乐、老有所养、幼有所依的状态。朗读时,读出怡然自乐的感觉,语气要轻柔,语调要舒缓。

④这里缺少款待渔人的画面;缺少渔人离开并再寻桃花源的画面……

【点拨】

朗读时语速的轻重缓急,跟语言的形式有关,跟内容本身的节奏有关,跟人物的心情变化有关。

(2)关注文字的“留白”,挖掘文字背后的“意无穷”。

【知识小卡片】

留白是中国艺术创作中常用的一种手法,指书画艺术创作中为使整个作品画面、章法更为协调精美而有意留下相应的空白,留有想象的空间。

思考:不仅本文的插图上有留白,本文也有“言有尽而意无穷”的地方,笔法简洁而内涵丰富是本文的写作特色。请结合课后习题第三题,任选一题进行小组合作交流,说一说作者究竟省去了什么?

(小组充分沟通交流,相互分享观点)

预设:

①“此人一一为具言所闻,皆叹惋。”这个看似简单的句子意蕴却十分丰厚,渔人在现实世界的见闻遭遇不是作者要重点描述的,通过“皆叹惋”可以充分感受到,渔人所说的世上情形与桃花源内的生活相比,差异多么巨大:一边是混乱不堪,一边是安静自然;一边是苛捐杂税,一边是怡然自乐;一边是战乱频仍,一边是安泰和谐……种种对比,愈读而感慨愈多,意味愈浓。

②“诣太守,说如此。”中“如此”这一词语蕴含着渔人在桃花源里的一切经历,误入桃花源、遇到源中人、受到热情款待、与桃源中人进行深刻细致的交流。桃花源是一个优美、宁静、富足、淳朴、安定的世界……

活动三:承精神之风

1.比较中悟主旨

思考1:桃花源果然是一个与世隔绝的好地方,难怪那么多人想要去找到桃花源,就如文中的渔人、太守、刘子骥。可是他们最后找到了吗?你如何理解这个结尾?

【屏显】

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往,未果,寻病终。后遂无问津者。

明确:没有找到,作者借这一个虚构的故事,表达其对美好生活的向往。

【补充背景资料】

①长城何连连,连连三千里。边城多健少,内舍多寡妇。(陈琳《饮马长城窟行》)

②白骨露于野,千里无鸡鸣。(曹操《蒿里行》)

③八方各异气,千里殊风雨。剧哉边海民,寄身于草野。妻子象禽兽,行止依林阻。柴门何萧条,狐兔翔我宇。(曹植《梁甫行》)

明确:东晋末年的现实却是战乱频仍、税赋日多,民不聊生。

思考2:当时像陶渊明这样怀有理想的东晋士人还有很多,同样是东晋士人描绘出的理想蓝图,为什么世人向往的是“桃花源”而非“东海瀛洲”呢?

【屏显】

瀛洲在东海中,地方四千里。大抵是对会稽,去西岸七十万里。上生神芝仙草,又有玉石,高且千丈,出泉如酒,味甘,名之为玉醴泉。饮之,数升辄醉,令人长生,洲上多仙家。(《海内十洲记》)

明确:东海瀛洲是修仙长生之处,太过于虚幻,不切实际,而且,饱受战乱之苦的百姓怎么还会祈求“长生”?而桃花源则充满田园气息,良田、美池、桑竹,这些景象仿佛就在我们身边,触手可及,更贴近人们的生活实际。拥有一方良田,一座房舍,不就是普通百姓向往的生活吗?

【屏显】

陶渊明的背景就是一个“乱”字,世乱如倾,政乱如粥,心乱如麻。他的贡献是于乱世、乱政、乱象之中在人的心灵深处开发出了一块恬静的心田。“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。”

小结:一千多年后,我们依然在吟诵这一篇《桃花源记》,依然会被陶渊明的理想情怀所感染。

2.拓展探究:说说我心中的桃花源

同学们,陶渊明心中有桃花源,大家自己心中一定也有一片桃花源,能不能说一说你心中的桃花源是什么样的?

(学生充分交流)

小结:这不仅是陶渊明一个人的桃花源,它已经成为了一个文化的标识,一份精神的滋养。这也就很好的解释了为何“绘本奶奶”蔡皋配图的《桃花源记》会飘洋过海入选外国小学语文教材,因为桃花源记早已变成了一个具有特色的文化符号,在当下世界文化的大背景下,彰显着东方文明特有的审美追求和社会理想,这就是我们常说的“文化自信”!精神的力量是无国界的,再次齐读“世外桃源”的美好图景,再次感受精神的力量,文化的滋养!

三、布置作业

1.背诵课文。

2.根据课堂收获,绘制《桃花源记》手绘作品,并写一段推荐词,作为手绘作品的文案。

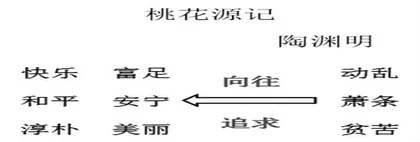

四、板书设计

【教学反思】

《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的语文学科核心素养目标。《桃花源记》作为陶渊明的代表作,描写了理想中的美好生活,在提升核心素养方面具有得天独厚的优势。

首先,创设情境,校团委要举办一期主题为“寻梦桃花源”手绘经典作品展,用图画和语音解析的形式走进美丽的世外桃源。本课时通过落实参赛前的准备活动这一核心任务,引导学生自主梳理、合作品赏、实践展示,从而落实或有意识地渗透“语言运用”“思维能力”“审美创造”核心素养,并在文言经典的品读中汲取精神的力量,感受古人的生活、思想和志趣,陶冶自己的情感和胸怀,增强对中华优秀传统文化的体认以及民族自豪感和自信心,从而落实“文化自信”这一核心素养。

其次,依托活动,围绕语文学科的核心任务、根本问题开展。如笔者在本课例设计了三个学习活动,分别是读动人之文、颂桃源之美、承精神之风。在“读动人之文”的活动中,笔者引导学生循序渐进,读准字音、读准节奏、读懂大意。掌握重点字词的读音,划分朗读节奏,掌握划分节奏的方法,学习有感情地朗读。如“渔人各复延至其家”一句,引导学生先明确关键词语的意思,“延”为“邀请”之意,为本句的谓语动词,在动词前停顿,明确这个要点后便可轻松读准节奏。