从“三读杨志”探单篇阅读走向整本书阅读路径

作者: 邓琴

摘要:《智取生辰纲》是《水浒传》第十六回的精彩选段,主要塑造了杨志这个人物形象。本教学反思从教学设计“三读杨志”着手,一读作为个体的杨志,从五件大事全局性地看待杨志的命运起伏,为杨志画人生起伏图;二读文本中的杨志,从杨志的装扮、事物形象“藤条”、管理方式读出杨志的个性特点,为杨志写反思日记;三读原著中的杨志,从文本故事的前因后果、原著相关情节中读出杨志的性格成因,为杨志写小传。“三读杨志”活用文本联结、任务驱动、创意表达三个策略,梳理出从单篇阅读走向整本名著阅读的路径。

关键词:三读杨志;单篇阅读;整本书阅读;《智取生辰纲》

《智取生辰纲》是统编版教材九年级上册第六单元的教读文章。节选自《水浒传》,是中国明清白话小说,写的是晁盖、吴用等人劫取梁中书生辰纲的经过。情节围绕着“智取”逐步展开,悬念迭起。课文所选这一部分是从杨志上路开始写起,也是整个故事的高潮部分。本文双线交织展开故事情节,揭示矛盾冲突,塑造典型人物形象,从而表现作品主题。教读课文要根据单元导读和学情来确定教学目标、教学内容。《智取生辰纲》所在单元导读有三层内容:抓住小说的主要线索,梳理故事情节;把握人物形象,探讨其性格形成原因;结合具体描写,了解古代白话小说的艺术特点。据此,本教学设计立足核心人物“杨志”,设计了“三读杨志”的环节,从个体到文本,再与原著的情节前呼后应,探究个体命运、个性特点以及性格成因。《智取生辰纲》是名著中的单篇,杨志是众多人物中的单一个体,可由此走向整本书阅读,从个体形象走向群体形象,探究整本书阅读中品读人物之路径,打通学生把握整本书群体形象的脉络,形成一条畅通的阅读通道。从而积累整本书阅读经验,养成良好的阅读习惯,提高整体认知能力。

一、一读个体的杨志,从全局看命运走向

《水浒传》采用“先分后合”的链式结构,前四十回讲述单个英雄的故事。施耐庵通过塑造这些“同而不同”的群体形象,让读者看到一群性格相似的人侠肝义胆的英雄壮举,但因选择不同,每个人的命运也不同。梳理杨志从一位军官一步一步落草梁山的故事线,可以从《水浒传》的群体形象中清晰地分离出其独异的个体形象。作为个体的杨志,他的每一次选择都决定了他之后的每一条道路。因而可以引导学生先读名著中作为个体的杨志,知其整个人生命运走向。在教学设计第一个环节中,教师采用说书人说书的形式开场,将杨志人生的五件大事呈现给学生,让学生初读以下文字,感受杨志武艺高强却倒霉坎坷的命运。选段如下:

却说牛二抢到杨志面前,就手里把那口宝刀扯将出来,问道:“汉子,你这刀要卖几钱?”杨志道:“祖上留下宝刀,要卖三千贯。”……[1]

牛二喝道:“你说我打你,便打杀直甚么!”口里说,一面挥起右手,一拳打来。杨志霍地躲过,拿着刀抢入来,一时性起,望牛二颡根上搠个着,扑地倒了。杨志赶入去,把牛二胸脯上又连搠了两刀,血流满地,死在地上。[2]

两个斗到五十余合,不分胜败。月台上梁中书看得呆了。两边众军官看了,喝采不迭。阵面上军士们递相厮觑道:“我们做了许多年军,也曾出了几遭征,何曾见这等一对好汉厮杀!”李成、闻达在将台上不住声叫道:“好斗!”[3]

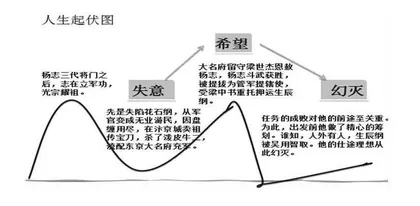

“一读杨志”,将杨志个人从整本书的人物群体中抽离出来,作为个体分析。在这个环节,指导学生依据杨志生命中的五件大事,为杨志画一张人生起伏图。杨志本是北宋武侯杨老令公之孙,世袭军官出身,考中过武举人,在东京做过殿帅府制使,他站在人生的高峰,春风得意,目标自然很明确,要立军功“博个封妻荫子”;然而世事难料,他运送花石纲,在黄河里遭风打了船,失陷了花石纲,逃到他处避难,人生开始走下坡路;再到东京街头卖祖传宝刀,盛怒之下杀牛二被流配充军,他跌入低谷;没想到大名府留守梁世杰看中他的武艺,与索超斗武获胜,赢得梁中书赏识,“封妻荫子”又有了新的希望,直至生辰纲被吴用等人劫走,人生完全跌入谷底,杨志胸中大志最终幻灭。

一张人生起伏图,可观其人生大事。我们也能从中看出作为独立个体的杨志心有大志、身怀武艺、精明谨慎但人生之路最终并没有按照他的理想方向去走。为什么会如此?教师可引导学生从全局的命运转盘上,去发现杨志身上存在的显性矛盾之处。

二、二读文本中的杨志,从微观观个性特点

作为个体的杨志,他武艺高强,且为人处世透着精明和谨慎。那么团队中的杨志呢?单凭个人的力量很难成就大事,正如《淮南子》所言:“用众人之力,则无不胜也。”尤其是作为团队的首领,杨志更应该懂得“天时不如地利,地利不如人和”的道理。第二个环节,带领学生品读文本中的杨志,从微观处观其个性特点。细读文本,杨志在团队中的表现让人堪忧。

其一,装扮暴露角色定位。作为团队管理者,精明的他在出发前就跟梁中书要了“提调”众人的权利,并且做了充分的准备:乔装打扮,悄悄赶路。“拣了十一个壮健的厢禁军,都做脚夫打扮。”而他自己则“戴上凉笠儿,穿着青纱衫子,系了缠带行履麻鞋,跨口腰刀,提条朴刀。”文本中对杨志装扮进行细致描写有其深刻的用意:“凉笠儿”“青纱衫子”“缠带行履麻鞋”,这装扮适合热天行路,而押送生辰纲的时间正好是五月半天气,酷热难行。杨志出场就带着“领导人”的特殊行头,与“脚夫打扮”的厢禁军从外在拉开了距离,为接下来的团队离心埋下伏笔。直至在黄泥冈上,杨志阻止众军士歇息时,其中一个辩白道:“提辖,我们挑着百十斤单子,须不比你空手走的。”杨志引发众怒,尤其一句“你端的不把人当人!”更是道出杨志将自己完全放在领导者位置上的做法,彻底与厢禁军从心理上拉开了距离。假如杨志也做脚夫打扮,途中替换厢禁军挑挑担子,可能会是另一种局面。

其二,事物形象暴露仕途野心。在小说中,塑造人物以达到揭示主题的作用,除却个体形象、群体形象,还有一个事物形象也起着重要作用。“藤条”一词在文本中一共出现十次,这是塑造杨志个体形象一个重要的事物形象。杨志为什么带着藤条上路?一是藤条柔软,极易隐藏,符合当时伪装的身份;二是藤条质地坚韧,弹性极好,打在人身上极痛,但是对人体伤害最小,只伤皮肉不伤筋骨。可以达到震慑军士的作用。杨志的目标很明确:顺利完成押送任务。完成任务就能得到举荐、赏识,他咸鱼翻身有望,仕途功名就稳妥了。

其三,管理方式暴露性格缺陷。细读文本,杨志管理众人,文本中有多处语言、动作描写。“轻则痛骂,重则藤条便打”“拿了藤条要打”“被杨志拿了藤条打将来”,从“便打”“要打”“打将来”可读出杨志打人不假思索,毫不犹豫;“杨志拿起藤条,劈头劈脑打去”“拿了藤条,劈脸便打去”,这两处在“打”之前加了“劈头劈脑”“劈脸”两个动作,“劈”的意思是“迎着,正对着”,可读出杨志此人心狠手辣。而语言描写同样暴露出他的性格缺陷,每一次骂人,杨志都是“喝道”,语言简洁,但是伤害性很大,因而引发众怒:从肚中寻思“这厮不直得便骂人”到直接告状“直这般做大”,再到“那十四个人,没有一个不怨怅杨志”。再回头看,老都管表示到东京要赏众军汉时,他们说了一句话:“若是似都管看待我们时,并不敢怨怅。”此细节也暗示了杨志管理方式粗暴、情商过低导致团队离心离德。

“二读杨志”,带领学生细读文本中的杨志。在这个教学环节中,抓住这三个关键处设计教学任务——以杨志的视角写一份反思日记。设计三个反思模板,一是从装扮、藤条、管理方式中任选一个角度进行反思;二是从管理艺术的角度进行反思;三是从地利与人和的角度进行反思。引导学生走进文本中,去解密杨志与众军士不一致的服饰密码,去发现“藤条”的隐秘含义,去分析杨志简单粗暴的管理方式。“在小说这种体裁中,叙述视角的选择对于学生理解作品具有重要意义。”[4]因此,本环节带领学生变换一个视角走进杨志的心理世界,当所有的文字密码被解析出来,作为主人公的杨志如何反思自己的失败呢?学生在微观中品读出杨志的个性特点,这对理解其命运转盘的走向有着重要作用。

三、三读原著中的杨志,从呼应知性格成因

《智取生辰纲》是《水浒传》第十六回“杨志押送金银担 吴用智取生辰纲”的选段,没有交代前因后果。联系原著第十六回,知因明果,还原这个故事的完整性,才能全面、深刻地走进杨志这个人物;同时,“我们需要透过表层信息探寻到更多隐含的奥秘,获得更深层次的理解”[5],因此联系原著其他与杨志相关的情节,从前呼后应的关系解读,更能理解其性格成因对于命运转盘走向的影响。

(一)起:杨志的推,见其精明之精

1.杨志道:“非是小人推托,其实去不得。”

梁中书说:“我有心抬举你,这献生辰纲的札子内另修一封书在中间,太师面前重重保你。如何倒生支调,推辞不去?”[6]

2.杨志道:“此十担礼物都在小人身上,和他众人都由杨志,要早行便早行,要晚行便晚行,要住便住,要歇便歇,亦依杨志提调。如今又叫老都管并虞候和小人去,他是夫人行的人,又是太师府门下奶公,倘或路上与小人彆拗起来,杨志如何敢和他争执得?若误了大事时,杨志那其间如何分说?”

梁中书道:“这个也容易,我叫他三个都听你提调便了。”[7]

梁中书见杨志武艺高强,选中其押运生辰纲,不曾想杨志多番推脱不去。在经历花石纲事件之后,杨志深知江湖险恶,此去凶险,如若失败,他的仕途定然不保,故而能推则推。当梁中书亮出“在太师面前重重保你”的底牌之后,杨志心动了。但是他实在太精明了,必须拿到谢都管、虞候的提调权利方可上路。这种精明,固然是性格使然,跟他迫切想要“博个封妻荫子”的思想也有莫大关系。也正是这种思想,使得其急功近利,一步一步走向失败。

(二)合:杨志的逃,见其格局之小

1.高俅大怒道:“既是你等十个制使去运花石纲,九个回到京师交纳了,偏你这厮把花石纲失陷了,又不来首告,倒又在逃,许多时捉拿不着。今日再要勾当,虽经赦囿所犯罪名,难以委用。”[8]

2.话说杨志眼睁睁地看着七人都把这金宝装了去。

如何回转去见得梁中书,欲要就冈子上自寻死路,却待望黄泥冈下跃身一跳,猛可醒悟,拽住了脚,寻思道:“爹娘生下洒家,堂堂一表,凛凛一躯,自小学成十八般武艺在身,终不成只这般休了!”回身再看那十四人,指着骂道:“都是你这厮们不听我言语,连累了洒家。”

杨志叹了口气,一直下冈子去了。[9]

关于花石纲失陷,从高俅的话里可知杨志没有回京复命,而是逃了;面对生辰纲被劫,杨志先是欲寻死,后是骂人,责怪旁人连累自己,没有反思自己败在哪里,最后更是一走了之,足见其缺乏担当,格局之小。性格决定命运,杨志押运生辰纲失败是为必然。杨志想要补回殿司府制使一职,被高俅以“难以委用”之由赶出殿司府。因此,从杨志两次出逃,能窥见其命运走向。

(三)呼应:杨志的志,见其命运之悲

1.“洒家是三代将门之后,五侯杨令公之孙。”[10]

2.原著赞诗:“曾向京师为制使,花石纲累受艰难。虹霓气逼斗牛寒。刀能安宇宙,弓可定尘寰。”[11]

3.众人道:“是我们不是了。若杨提辖在这里,我们都说不过。如今他自去的不知去向,我们回去见梁中书相公,何不都推在他身上。只说道:他一路上凌辱打骂众人,逼迫的我们都动不得。他和强人做一路,把蒙汗药将俺们麻翻了,缚了手脚,将金宝都掳去了。”[12]

杨志与林冲斗武时介绍自己是将门之后,可见杨志出身不俗,再加之武功高强,胸有志向,他拿着的是一手好牌,起点相当不错;紧接着杨志押运花石纲,在黄河翻了船。本不是大错,回去请罪应该能得到原谅。但是从高俅的话来看,杨志失陷花石纲第一时间不是回去请罪,而是逃跑,暗示了他的人生开始走下坡路;生辰纲失陷之后杨志爱惜自己的羽毛,再一次逃跑,才有了这个故事的结局:众人将所有罪过全部扣到杨志一人头上。杨志自始至终都不明白,他一生的追求始于功名,也终于功名。他被“志”困住,却不知与梁中书等人一道,会令祖宗蒙羞。因此,他的悲剧命运,绕不开这个“志”字。

“三读杨志”,联读原著中的杨志。在这个教学环节中,由单篇走向整本书阅读,设计一个教学任务:总结杨志的一生,给他写一篇小传。为杨志写小传,需要引导学生提炼出杨志主性格:精明谨慎、格局小、急功近利,把笔墨集中到杨志的“推”“逃”等关键事件,让学生在典型情节的前呼后应中,找到杨志的性格成因,探究悲剧英雄的悲剧命运。